抗うつ剤の使い方~効果と強さの比較~

1960年ごろから三環系抗うつ薬が発売されてから、うつの治療として薬物療法がどんどん発展していきました。三環系抗うつ薬は効果が強くてしっかりと効いたのですが、副作用も強いのが難点でした。

これを改良する薬として、1970年~1980年頃から三環系抗うつ薬のアモキサンやノリトレン、四環系抗うつ薬などが発売されました。確かに副作用は減ったものの、その代償に効果も弱くなってしまいました。

2000年に入ると、SSRIやSNRIといった新しい抗うつ剤が発売されました。これらは、副作用を抑えつつも効果がしっかりと期待できます。NaSSAも含めて、現在ではこれらの新しい抗うつ剤が主役となっています。

そうはいっても、従来の抗うつ剤も目的に応じて使われています。それぞれの抗うつ剤の効果や特徴はどのようなものがあるでしょうか?それぞれのお薬は、どんな方に向いているのでしょうか?抗うつ剤を比較しながら、お伝えしていきたいと思います。

1.抗うつ剤はなぜ効果があるの?

モノアミンと呼ばれるセロトニン・ノルアドレナリン・ドパミンを増やすことで効果が発揮されます。

抗うつ剤はどうして効果がでてくるのでしょうか?実は、本当のことははっきりとわかっていません。ですが、モノアミンと呼ばれる脳内の神経伝達物質が関係していることはわかっています。そして、それぞれの物質がどのような効果と関係しているかもわかっています。

不安や落ち込みといった症状には「セロトニン」が関係しているといわれています。意欲や気力は「ノルアドレナリン」、興味や楽しみは「ドパミン」が関係しているといわれています。

抗うつ剤は、これらの物質を増やすことで効果が期待できます。これらの物質が直接関係しているのならば、薬を飲んだ直後から効果がでてきそうなものです。ですが抗うつ剤は、効果がでてくるには時間がかかることが多いです。

このタイムラグの原因は、「モノアミンの受け皿である受容体が変化することで効果が出てくる(受容体仮説)」などの仮説がありますが、はっきりとはわかっていないのです。

2.抗うつ剤の作用機序とは?

モノアミンの再取り込みを阻害する方法と、モノアミンの分泌を増やす方法があります。

セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといったモノアミンを増やすことで、抗うつ剤の効果が発揮されます。増やす方法は、大きくわけて2つの方法があります。

- 分泌されたモノアミンの回収を邪魔する(再取り込み阻害)

- モノアミンの分泌を増やす(自己受容体遮断)

多くの抗うつ剤では、①によってモノアミンを増やします。

- SSRI:ジェイゾロフト・レクサプロ・パキシル・ルボックス/デプロメール

- SNRI:サインバルタ・トレドミン

- 三環系抗うつ薬:トリプタノール・トフラニール・アナフラニール・ノリトレン・アモキサン

- 四環系抗うつ薬:ルジオミール

モノアミンは、神経と神経の橋渡しを行う神経伝達物質です。分泌された神経伝達物質は、役割を果たすと回収されます。このことを再取り込みと呼びます。上にあげた抗うつ剤は、この再取り込みを阻害することによってモノアミンの量を増やします。回収されずに残ったモノアミンは残って作用し続けるので、効果が発揮さ れるのです。

②によってモノアミンを増やすものは、

- NaSSA:リフレックス/レメロン

- 四環系抗うつ薬:テトラミド

- その他:デジレル/レスリン

モノアミンが神経から分泌されると、それがメッセージになって受け取る側の神経に伝えられていきます。この分泌神経には、モノアミンがちゃんと分泌されたかを監視する目をもっています。それが自己受容体です。

モノアミンがちゃんと分泌されていれば、この受容体にモノアミンがくっつきます。もう十分と認識して、ノルアドレナリンの分泌を抑制します。この自己受容体をブロックしてしまえば、モノアミンが足りてないと勘違いするので、モノアミンの分泌が増加されます。このようにして効果が発揮されるのです。

3.抗うつ剤の強さ・効果の比較

効果の強さだけをみれば、三環系抗うつ薬>NaSSA>SSRI=SNRI>四環系抗うつ薬となります。

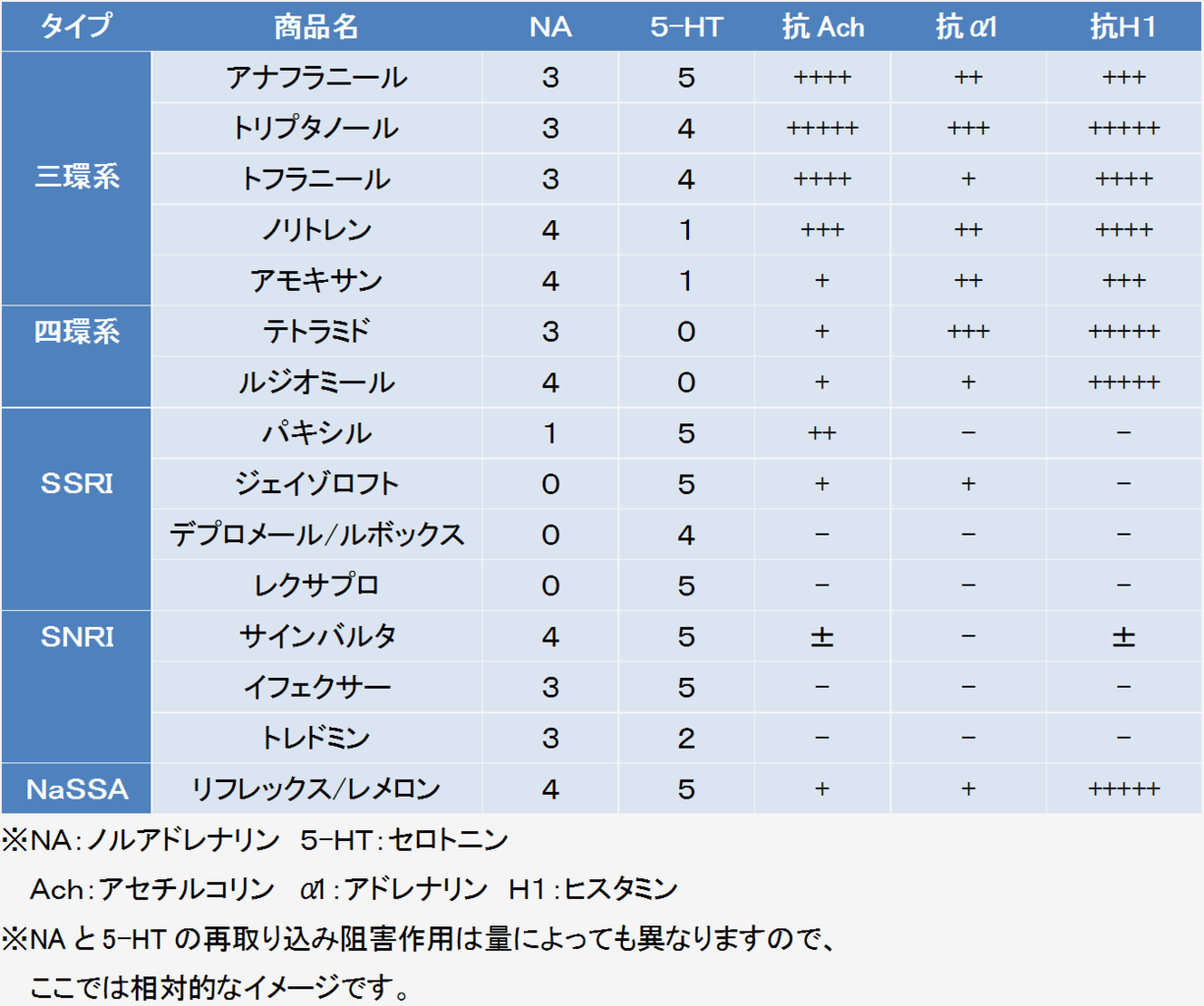

まずは、主な抗うつ薬の作用をまとめた表をご覧ください。これを踏まえて、抗うつ剤の効果の比較をしてみましょう。

効果がもっとも強いのは三環系抗うつ薬です。この抗うつ剤の特徴は、ハイリスクハイリターンであることです。表をみていただくと、セロトニンやノルアドレナリンを増やす効果もしっかりとしていますが、全体的にいろいろな作用があることがわかるかと思います。このため、厚い効果が期待できるのですが、副作用もその分多くなってしまうのです。

三環系抗うつ薬の中でも、ノリトレン・アモキサンは、副作用を軽減するために改良されたものです。ですがその代償として、効果も弱くなってしまいました。ノルアドレナリンは増やすもののセロトニンを増やす効果が少ないので、意欲や気力を高める効果が期待できますが、落ち込みや不安には効果が弱いです。

新しい抗うつ剤の中で効果が強いのはNaSSAです。そうはいっても、やはり従来の三環系抗うつ薬には効果では劣ってしまいます。NaSSAは三環系抗うつ薬と比べると副作用が少ないですが、抗ヒスタミン作用が強いという特徴があります。

抗ヒスタミン作用があると、眠気や食欲増加がみられます。このため、睡眠を深くしたり食欲を改善したりすることもありますが、副作用として薬を続けられない原因にもなってしまいます。

SSRIやSNRIは、効果の面では同等と考えてよいかと思います。SSRIはセロトニンだけ、SNRIはセロトニンとノルアドレナリンだけに特化して作用するお薬です。このため、従来の抗うつ剤の副作用は大きく減っています。その分、セロトニンやノルアドレナリンが過剰に作用してしまうことによる副作用が目立ちます。

現在の日本では、SSRIが4剤、SNRIが2剤発売されています。SSRIの中では、パキシル>レクサプロ≧ジェイゾロフト>ルボックス/デプロメール、SNRIではサインバルタ>トレドミンのような強さの関係があります。

四環系抗うつ薬、その他の抗うつ剤としてデジレル/レスリンなどがあります。これらの薬は、いずれも三環系抗うつ薬と新しい抗うつ剤の過渡期につくられたお薬です。これらのお薬は、いずれも眠くなって睡眠を深くするという特徴があります。抗うつ効果は弱いので、どちらかというと睡眠薬として使われることの方が多くなっています。

ドグマチールやエビリファイといった抗精神病薬も抗うつ効果が期待できます。これらのお薬は、ドパミンを増やす作用をもっています。興味や楽しみといった感情が不十分な時は、これらのお薬を少し補充するとよくなることが多いです。

抗うつ剤の種類について知りたい方は、

抗うつ剤の種類と特徴

をお読みください。

4.抗うつ剤の効き方・使い方

1日の血中濃度が安定するように使って、効果は2週間ほどかけて少しずつ出てきます。効果をみながら十分な量を探っていきます。

抗うつ剤は、不安や不眠に関しては、効果がすぐに表れることもありますが、一般的には効果が出てくるには2週間程度かかります。

抗うつ剤が安定して効果を発揮するためには、常に身体の中に薬がある状態が必要です。薬を規則正しく服用していると、身体の中に少しずつ薬がたまっていきます。薬の服用を始めて4~5日ぐらいで薬の体内での濃度が安定します。

抗うつ剤にはそれぞれ半減期というものがあります。薬の濃度が半分になるまでの時間ですが、これを目安にして血中濃度が安定するように服用していきます。半減期が短い抗うつ剤でしたら、1日複数回服用しなければ効果が安定しません。半減期が長いお薬でしたら、1日1回の服用で効果が安定します。

まずは少ない量からはじめて、副作用が出てこないかを様子みていきます。問題がなければ少しずつ増量していきます。無理のないペースで、2週間くらいを目安にして効果を判定してきます。効果がでてきている時は焦らずに待ちます。不十分な時は、薬の量を増やしていきます。その人に十分な薬の量を探っていきます。

症状が安定したら、しばらく様子をみていきます。よくなったからといって抗うつ剤をすぐにやめてはいけません。セロトニンやノルアドレナリンといった脳の物質が安定するにはしばらく時間がかかります。治りたての時期はストレスにも弱いです。半年~1年は抗うつ剤を服用しながら変わりない生活を目指していきます。本人の中でも「何とかなる」と思えるようになってから、少しずつ減薬していきます。

5.抗うつ剤はどういう時に使うの?

- うつ状態がみられるとき

- 不安にとらわれているとき

- 睡眠障害がみられるとき

それでは抗うつ剤が使われるのはどのような時でしょうか?大きく分けると3つあります。

抗うつ剤というくらいですから、うつ状態がみられるときに使うお薬です。セロトニンやノルアドレナリン、ドパミンといった物質を増やすことで効果が出てきます。それぞれの症状に合わせて薬の特徴を総合的にみながら使い分けていきます。

不安障害にも抗うつ剤は使われます。抗うつ剤を使っても、すぐに不安が収まるわけではありません。セロトニンが増えることで、少しずつとらわれが薄れて不安に感じにくくなっていきます。

このため、パニック障害や強迫性障害、社交不安障害や全般性不安障害などの不安の病気に使われます。この目的で使う時は、セロトニンを増やす効果の強いSSRIを使っていくことが多いです。

また、睡眠障害に使われることもあります。抗うつ剤の中でも睡眠を促す作用のあるものがあります。このような抗うつ剤を、鎮静系抗うつ薬といいます。NaSSAのリフレックス/レメロン、デジレル/レスリン、四環系抗うつ薬のテトラミドなどがよく使われます。また、悪夢がみられるときは、レム睡眠を減少させる三環系抗うつ薬が使われることがあります。

まとめ

モノアミンと呼ばれるセロトニン・ノルアドレナリン・ドパミンを増やすことで効果が発揮されます。

モノアミンの再取り込みを阻害する方法と、モノアミンの分泌を増やす方法があります。

効果の強さだけをみれば、三環系抗うつ薬>NaSSA>SSRI=SNRI>四環系抗うつ薬となります。

1日の血中濃度が安定するように使って、効果は2週間ほどかけて少しずつ出てきます。効果をみながら十分な量を探っていきます。

抗うつ剤が使われるのは以下の3つの場合が多いです。

- うつ状態がみられるとき

- 不安にとらわれているとき

- 睡眠障害がみられるとき

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用