脂質異常症の人は毎日の運動を!脂質異常症の運動療法について

脂質異常症と診断された方の大部分は、「脂質を取る量を減らさなきゃ」という思いになるとは思います。しかし脂質異常症の方はすでに脂肪という貯えがたくさんあるため、食事療法だけではなかなか治りません。

脂質の摂取量を減らすとともに、脂質を燃やして脂質を使用することも重要になります。そのため適度な運動が大切になります。

しかし運動療法といっても、

- どんな運動を?

- どれくらい?

- 週に何回?

など様々な問題があります。さらに運動療法は、患者さんによっては禁忌であることもあります。運動を始めるにあたっては、主治医によく相談してください。ここでは、脂質異常症の方の運動療法についてみていきたいと思います。

1.脂質異常症とは?

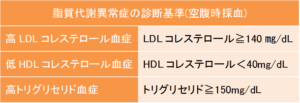

LDLが140以上、TGが150以上、HDLが40以下の場合に、脂質異常症と診断されます。

2012年度の動脈硬化性疾患予防ガイドラインに、脂質異常症の診断基準が示されています。

※2012年動脈硬化性疾患予防ガイドライン参照

脂質異常症と診断するのは、

- 悪玉コレステロール(LDL)が高い

- 善玉コレステロール(HDL)が低い

- トリグリセリド(TG)が高い

のいずれかで診断されます。食事療法を選択する前に、自分がどの脂質異常症に当てはまるかをみてみましょう。脂質異常症と診断された人は自分の検査結果を確認してみてください。それぞれ簡単に説明していきましょう。

①悪玉コレステロール(LDL)

2007年より、悪玉コレステロールが高いことが一番の問題であることが分かってきました。一般的に悪玉コレステロールは、LDLと略されます。LDLとは、low-density lipoproteinの略語です。日本語では、低比重リポたんぱく質といいます。

高LDLコレステロール血症とは、LDLが140mg/dl以上で診断されます。現時点では、コレステロールの検査値の中で、唯一の心血管疾患の絶対的リスクファクターです。

②善玉コレステロール(HDL)

善玉コレステロール(HDL)は、その名の通り良いコレステロールです。HDLは、high-density lipoproteinの略語です。日本語では、高比重リポたんぱく質といいます。HDLは、反対に低いと問題になります。

HDLは40mg/dl未満で、脂質異常症となります。特に女性において、低HDLは心血管疾患の重要なリスクファクターとなります。

③トリグリセリド(TG)

トリグリセリドとは、英語でtriglycerideと表記されます。これをTGと略します。日本語では、中性脂肪といいます。

高トリグリセリド血症とは、150mg/dl以上を示します。トリグリセリドは直近の食事の影響をまともに受けるため、12時間以上の絶食後の測定が望まれます。

高トリグリセリドも脂質異常症に含まれるため、注意が必要です。高TG血症は、高LDL血症ほど虚血性心疾患との関連性が明らかではありません。ただし、トリグリセリドが増加するほど、HDLコレステロールは低下していくことが知られています。つまり高トリグリセリド血症は、低HDLコレステロール血症の憎悪因子になると言えるでしょう。

脂質異常症について詳しく知りたい方は、「健康診断で脂質異常症と診断された!!脂質異常症の診断基準は?」を一読してみてください。

運動療法はどの脂質異常症に対しても推奨されている治療です。正常値を目指してぜひ運動療法を取り入れましょう。

2.どんな運動がお勧め?

ジョギングや水泳などの有酸素運動がお勧めです。

脂質異常症と診断された方は、まずどんな運動をすればよいのか気になるところです。運動には、主に2種類の運動があります。

- 有酸素持久運動

- 無酸素運動

の二つです。

- 有酸素運動は酸素を取り入れながら持続的にエネルギーを使用し続ける運動です。

- 無酸素運動は瞬間的にエネルギーを爆発させる運動です。

このうち推奨されているのが、有酸素持続運動です。脂肪は元々飢餓の時などエネルギーが不足したときに、脂肪を分解してエネルギーを送る貯蔵庫です。そのためまずは貯蔵庫が必要になるように体の中のエネルギーを不足させないといけません。

そのため瞬間的にきつい運動をしても、筋肉内のエネルギーを使用して終わりになってしまいます。瞬間的ですと、筋肉内は疲労物質(乳酸)がたまり「運動をやった」感がでますが、実は脂肪の貯蔵庫はびくともしないのです。

そのため持続的にエネルギーを使用し続けることで血管内のエネルギーを消費する必要があります。持続的にエネルギーを消費することで徐々に体もエネルギー不足に気が付き脂肪を燃焼してくれます。

どのような有酸素運動が良いかとされていると、

- 速歩

- ジョギング

- 水泳

- サイクリング

- 社交ダンス

です。特に歩いたり、ジョギングしたりというのは道具も必要ないですし、どこでもできるのでお勧めです。

3.有酸素運動をどれくらいやればいいの?

どんな運動も30分続けることが理想です。そのため、30分くらい続けられるくらいの負荷にするようにしましょう。

やるべき種目が分かったところで、次にどれくらいの強度で何分くらいやればよいかという問題があります。

基本的に運動量は、

- 運動の強度×運動時間=運動量

となります。ただし先ほど示したように、脂肪を燃焼するには血管内のエネルギーを消費して、体がエネルギー不足に気が付き脂肪を燃焼し始める時間が必要になります。

また、あまりに激しい運動をすると心臓や肺へ負担が強すぎてしまい、逆効果になる可能性もあります。そのため単純に運動量を増やせばよいものではありません。イメージとしては、「適度な運動強度を長い時間行う」です。

具体的な運動量ですが、厚生労働省は2006年脂質異常症の対策として、「健康づくりのための運動指針2006」というのを示しています。ここで重要な要素として、

- METs(メッツ)

- エクササイズ

があります。それぞれについて簡単に説明します。METsとは運動強度を示します。安静に座ってる時を1METSとして定義しています。ちなみに厚生労働省は

- 3METs 歩行

- 4METs 自転車

- 6METs 階段歩行

- 8METs ジョギングや水泳

としています。そして、次にエクササイズです。これは運動強度のMETsを運動時間で掛け算して運動量を計算したものです。一例をあげると、

- 歩行(3METs)×1時間行った=3エクササイズ

- 自転車(4METs)×30分行った=2エクササイズ

と計算します。厚生労働省は3METs以上の強度の運動を1日60分、1週間に23エクササイズ以上を目標にするように定めています。

しかし実際にここまで読んでみてイメージが沸く人は少ないかもしれません。ジョギング一つとっても、

- 走るスピード

- 年齢

- 基礎体力

- 体重

- 普段の運動時間

で全然強度が変わってしまいます。そもそも運動するのに、いちいち計算してやろうとするのは難しいかもしれません。そのためお勧めが、脈拍数を一度測定することです。

脈拍は心臓が1分間に何回「ドクン、ドクン」と動いたかという回数になります。正常な方は、1分間に60~100回心臓は脈を打ちます。手首や首に指をあてると脈をふれることができます。気になる人は時計さえあれば自分の脈拍数を測ることができます。

この脈拍数が、110~120回/分がお勧めとされています。脈拍数が110~120回は、最大酸素摂取量50%の強度といわれています。この50%の強度は運動中の血圧上昇が少なく、疲労物質の蓄積も少ないといわれています。

この脈拍数110~120回の運動強度のジョギングや水泳を、最低30分(できれば60分)を週に3回以上するのが理想です。可能であれば、もちろん毎日です。

ただし最も大切なことは、継続できるスケジュールです。正常な人でも、脂肪というのは貯えがあります。脂質異常症の人はこの貯えが非常に沢山ある人で、血中内にあふれ出てきてしまっている状態です。そのため、長い年月をかけて徐々に脂質を燃やす必要があります。

そのため、あくまでも上のは理想論です。大切なことは、30~60分間続けられる有酸素運動を長い年月続けることです。

- 一生懸命走ったけど1週間持たなかった。

- 冬は寒いから外に行きたくない。

- 趣味のサイクリングを日曜日だけ頑張っている

では意味がありません。最低週に2~3回は続けられる有酸素運動をぜひ見つけてみてください。ジムに通って、運動を継続していければ理想です。ジムは運動する施設のため多くのメリットがあります。

- ランニングマシンなどで脈拍を測定することができる。

- プール施設などもある。

- ダンスなどのプログラムで効率的に運動できる。

- 暑い、寒いなど関係なく室内でできる。

- お金を払っているため、モチベーションにつながる。

などがあります。場合によっては、プログラムを一緒に考えてくれるジムもあります。そこまで敷居が高ければ、日常生活の中での運動を増やすようにしてください。一駅分、歩いて帰るようにするなどです。

このように、しっかりとした運動習慣を作ることが理想ではありますが、1日に10分の運動でも身体によい効果があります。10分の運動を毎日意識することで、心血管イベントのリスクが軽減することもわかってきています。ご自身に合った形で、有酸素運動を取り入れていただくだけでも効果的です。

4.運動療法をする前に禁煙を

喫煙は、動脈硬化のリスクを高めます。さらにCOPDが発症すると、脂質異常症が悪化します。

運動療法する前に、ぜひ一つ行ってほしいことがあります。それは禁煙です。タバコはこの機会にぜひ辞めてみましょう。なぜ脂質異常症を改善しなければならないかというと、動脈硬化症をふせぐためです。

動脈硬化とは、血管が固くなり狭くなることで心臓や脳の血管がつまってしまい、

- 脳梗塞

- 心筋梗塞

など脳や心臓に致死的なダメージを与えるからです。これらを防ぐために、脂質異常症を改善して動脈硬化を防ぐのです。せっかく運動療法で脂質異常症を改善しても、タバコを吸ってると動脈硬化が加速的に進行します。

喫煙は、

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 高血圧

- 肥満

と並ぶ主要な危険因子として注目されています。禁煙することで、

- 動脈硬化の改善

- 心血管疾患のリスク低下

- 運動能力の上昇

など様々なデータが出ています。さらにタバコを吸い続けること自体で、肺気腫(COPD)が発症するリスクがあります。COPDは、タバコで肺が傷つき穴ぼこだらけになる病気です。肺が傷つくことで、

- 咳

- 痰

- 労作時の息切れ

などが出現します。恐ろしいことはタバコを辞めても一度COPDが発症するともとに戻りません。特に労作時の息切れなどが出現した場合は、COPDは重度なことが多いです。

治療薬でも完全に症状が取ることができずに、少しでも動くと苦しくなります。さらにCOPDの恐ろしい所は、肺にとどまらないことです。肺で起きた炎症が全身に回ることで、色々な病気が併発します。あるデータでは、脂質異常症自体もCOPDで悪化するというデータもあります。

COPDの症状について詳しく知りたい方は、「肺気腫(COPD)の症状にはどのようなものがあるか」を一読してみてください。

そのためCOPDを発症する前に、もしくは発症してしまった方でも軽度のうちに禁煙をぜひしてみてください。この際減煙は全く意味がありません。0にする必要があります。

禁煙の方法については、「COPD(肺気腫)と診断されても遅くない!禁煙の方法とは?」を一読してみてください。

5.高齢者の方は運動療法は要注意!

高齢者の方は運動療法の前にまず病院で他に病気が無いか精査しましょう。

高齢者の方で脂質異常症が指摘されて、張り切って運動しようとしている方もいると思います。しかしその前に、まずは病院で他に病気が無いか見てみる必要があります。

脂質異常症は死の四重奏のうちの一つと言われています。死の四重奏は、

- 上体肥満(特に内臓脂肪型肥満)

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症(高中性脂肪)

の4つを示します。そしてこれらの病気は基本的に「食べ過ぎ、飲みすぎ」の人に多いという共通項目があります。そのため高齢者で脂質異常症だけある人の方が珍しいです。大体他の肥満、高血圧、糖尿病含めて病気が隠れている可能性が高いです。

さらに先ほどの喫煙している人は、COPDが隠れていることも多いです。このように高齢者の方は複数病気を持っていることがほとんどです。

そして複数病気を持っている人はかなり動脈硬化が進んでいる可能性があります。動脈硬化自体が進んでないか病院で調べた方が良いでしょう。動脈硬化が進んでいた人はさらに、心臓の機能が問題ないか調べる必要があります。

高齢者の方は一つ病気が起きるとドミノ倒しのように次々と出てきます。そのためまずは病院で色々調べてみる必要があります。色々病気があることを知らずにいきなり運動を始めてしまうと、逆に重篤な病気が発症する引き金になることがあります。

さらに大きな病気が見つからなかった人も注意が必要です。大きな病気が脂質異常症以外なかった人でも、過度な運動に耐えられないことがあります。よくあることとしては、

- 夏場で散歩してたら、水分不足から血管が詰まって脳梗塞で運ばれた。

- 冬の夜にジョギングしたら寒くて血管が収縮した影響で心筋梗塞になった。

- 一生懸命自転車で走っていたら血圧が上昇して、脳の血管が破裂した。

など様々なトラブルが起きえます。そのため過度な運動は避けるようにして無理のない運動を続けるようにしてください。

また高齢者の方の多くは筋力自体が低下してしまいます。特に脂質異常症などの人は元々運動不足の人が多いため、筋力減少が顕著な人が多いです。

そのような方は有酸素運動とともに、軽度の無酸素運動で筋力アップを試してみることが有用といわれています。筋力トレーニングを、筋レジスタンス運動といいます。

軽度の筋力低下の場合は、

- 腹筋

- 背筋

などの筋レジスタンス運動が良いとされていますが、中等度以上の人は、

- 椅子に座って足を上げ下げする。

- ペットボトルに水が入ったものをダンベル代わりに持ち上げる。

など状態に合わせて行います。なかなか文章だと伝わりづらいかもしれません。高齢者で筋力が低下している人は、リハビリ科にプログラムを考えてもらうと良いかもしれません。

運動する際には、くれぐれも無理だけはしないようにしましょう。

まとめ

- 脂質異常症は高LDL、低HDL、高TG血症の3種類があり、どれも運動療法が有用です。

- 運動療法はジョギングや水泳などの有酸素運動が有用です。

- 有酸素運動を脈拍110~120程度の軽めの負荷で、30~60分を目標に行うようにします。

- 喫煙している方は、運動療法前にまず禁煙しましょう。

- 高齢者の方は、運動療法の前にまずは病院で他に病気がないか調べてもらいましょう。場合によっては運動療法自体がリスクのこともあります。

- 高齢者の方で筋力自体が低下している方は筋力アップのトレーニングも取り入れることでより運動療法の効果がでます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用