エビリファイの不眠と7つの対策

エビリファイは鎮静作用の弱い非定型抗精神病薬です。

エビリファイは眠気が少ないお薬で、むしろ不眠になることもあります。エビリファイは、ドパミン受容体部分作動薬とよばれています。このため低用量で使うと、ドパミンを増加させて覚醒方向に作用して不眠になることがあります。

ここでは、エビリファイの不眠について、対策も含めて詳しくお伝えしていきたいと思います。

1.エビリファイの不眠の特徴とは?

エビリファイは、病気によって不眠の頻度が異なります。統合失調症では不眠になることが多いです。双極性障害やうつ病では、不眠も眠気も同じくらい認められます。

エビリファイは睡眠に働く作用と覚醒に働く作用のバランスによって、眠気も不眠も認められます。

エビリファイの承認時の副作用報告をみてみましょう。

<眠気>

- 統合失調症(743例):3.1%

- 双極性障害(192例):12.5%

- うつ病(467例):9.0%

<不眠>

- 統合失調症(743例):27.1%

- 双極性障害(192例):9.9%

- うつ病(467例):7.3%

このように、眠気も不眠もどちらも認められます。統合失調症の方では不眠が多いですが、双極性障害やうつ病ではイーブンですね。

※承認時の副作用報告は、多くなる傾向があります。薬に関係がなくても、誰でも不眠や眠気は認められます。臨床試験中は薬に関係するかを医師が判断していきますが、完全に否定ができなければ副作用とみなされます。実際はここまでは多くありません。

エビリファイでは不眠が多いのですが、その特徴は一般的な不眠症とはちょっと異なっています。

- 入眠障害というよりは、中途覚醒や早朝覚醒が多い

- 頭はスッキリしていることが多い

エビリファイの不眠では、寝付けないというよりは途中で目を覚ましてしまうことが多いです。エビリファイには睡眠を深める方向に作用するので、不快感は少ないです。

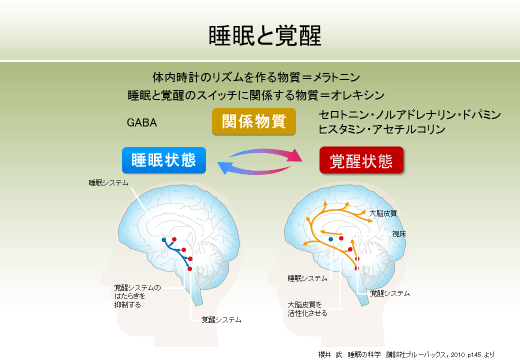

2.睡眠と覚醒に関係する物質

ドパミンは覚醒状態に関係している脳内物質です。

睡眠と覚醒に影響を及ぼす脳内物質に関してみていきましょう。

睡眠と覚醒にはいろいろな脳内物質が関係しています。

睡眠に働く物質:GABA

覚醒に働く物質:セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン・ヒスタミン・アセチルコリン

これらの物質にどのように薬が影響するかを考えると、副作用として不眠が出やすいかがわかります。エビリファイは、ドパミン部分作動薬とよばれています。高用量のエビリファイではドパミンをブロックしてしまいますが、低用量だとドパミンを増やす作用をします。

このため、少量のエビリファイでは不眠が認められやすいのです。

3.エビリファイで不眠になるのはなぜ?

低用量では不眠に、高用量では眠気が生じやすいです。

もう少し詳しく、エビリファイで不眠になる理由をみていきましょう。

<眠気につながる作用>

- セロトニン2受容体遮断作用(強い)

- α1受容体遮断作用(弱い)

- 抗コリン作用(わずか)

<不眠につながる作用>

- ドパミンD2受容体部分作動作用

- セロトニン1A受容体部分作動作用

エビリファイは眠気につながる作用と不眠につながる作用の両方があります。このバランスによって、副作用として眠気や不眠が生じるのです。

エビリファイは部分作動薬として働き、低用量ではドパミンやセロトニンを増やす方向に、高用量では抑える方向に働きます。ドパミンやセロトニンは覚醒方向に作用する物質なので、低用量では不眠が、高用量では眠気が認められやすくなります。

エビリファイの副作用について詳しく知りたい方は、

エビリファイの副作用(対策と比較)

エビリファイの眠気と6つの対策

をお読みください。

4.不眠の対処法

エビリファイは不眠の副作用はやや多いですが、全体的に副作用が少ないお薬です。何とかしのげるならば、お薬を続けた方がよいです。ここでは、エビリファイで不眠の副作用がみられたらどのようにすればよいのか、ご紹介していきたいと思います。

4-1.様子を見る

次第に慣れていくので、何とかなるならガマンしましょう。

身体は少しずつお薬に慣れていきます。ですから、生活に支障が少なく、何とかなる眠気でしたらガマンして様子をみていくのも方法です。飲み始めてすぐの眠気でしたら、多くの方が1~2週間するうちに慣れていきます。

ガマンする選択をされた方は、薬を使わないアプローチをできるだけやってみましょう。睡眠習慣を意識して、自律訓練法などのリラックス法を行っていきましょう。

4-2.睡眠習慣を整える

「リズム・体温・自信」を意識した睡眠習慣にしましょう。

エビリファイは不眠の副作用が比較的多いお薬です。ですが、不眠の原因はお薬の作用だけではありません。薬を飲んでいるという不安から、不眠になってしまう方もいらっしゃいます。お薬は身体に少しずつ慣れていきますので、まずは睡眠習慣を整えることからはじめましょう。

睡眠の質を高めていくには、大きく3つのポイントがあります。「リズム・体温・自信」の3つです。これを意識した睡眠習慣を心がけることで、睡眠が安定します。

人間には体内時計のリズムがあります。このリズムを大事にして眠ることで、より質のよい睡眠がとれます。体温に関しては、深部体温が高いところから下がる時、もっとも眠りにつきやすいといわれています。ですから、寝る前に体温を高め、眠りについてから熱を逃がしてあげるよう工夫しましょう。自信も大事です。眠りに不安をもつと、ますます寝付けなくなってしまいます。ですから、寝ることに自信をもつようにしましょう。

具体的な方法は、

不眠を解消する9つの方法

をお読みください。

4-3.自律訓練法

リラックス状態を自己暗示していきます。

リラックス状態を自分で作っていく方法に、自律訓練法があります。「今日もまた眠れないかもしれない」といった不安が強い方には、この方法をやってみてください。

呼吸を整えて、その後にリラックス状態をイメージしながら身体にしみこませていきます。次第にリラックス状態ができていきますので、そのまま寝落ちしてしまいましょう。

副作用も特にありません。不安や不眠で悩まれている方だけでなく、日頃のストレスを和らげるためにもとても有効です。

具体的な方法は、

自分でできる!自律訓練法の効果

をお読みください。

4-4.薬の飲み方を変える

服薬を朝にかえると改善することがあります。

お薬の飲み方の工夫することで、軽減することもあります。

エビリファイは1日1回服用することで作用が持続するお薬です。朝に服用することで、睡眠中のエビリファイの血中濃度をできるだけ抑えましょう。エビリファイは作用時間が長いので効果は確実ではありませんが、不眠が改善することもあります。

ですから、夕方や夜に薬を飲むことで「また今日も眠れないのではないか?」と不安になる方は、朝に服用するのも方法です。

4-5.睡眠薬を併用する

できるだけ少ない量から睡眠薬を併用していきます。

どうしても不眠を改善できないときは、睡眠薬を併用することもあります。その際は、できるだけ少ない量から使うようにします。できるならば頓服から使っていきます。

睡眠薬としては、現在はさまざまな種類が発売されています。不眠の状態によって、適切な睡眠薬を選びます。エビリファイではセロトニン2受容体遮断作用が強いです。このため、鎮静系抗うつ薬はあまり効果が期待できません。一般的なベンゾジアゼピン系抗不安薬を使うことが多いです。

睡眠薬の選び方について詳しく知りたい方は、「睡眠薬(眠剤)の効果と強さの比較」をお読みください。

4-6.他の抗精神病薬に変更する

ジプレキサやセロクエルといったMARTA、リスパダールやルーランといったSDAに変更を検討します。

どうしてもエビリファイがあわずに不眠が強くなってしまう時は、他の抗精神病薬への変更も検討します。薬を変更するときは、不眠の副作用だけでなく効果も含めて総合的に判断しなければいけません。主治医にしっかりと相談しましょう。

不眠の少ないお薬は、裏を返せば眠気の強いお薬になります。エビリファイと同じ第二世代の非定型抗精神病薬の中では、

- MARTA:ジプレキサ・セロクエル

- SDA:リスパダール・ルーラン

などが候補になります。

まとめ

エビリファイは、病気によって不眠の頻度が異なります。統合失調症では不眠になることが多いです。双極性障害やうつ病では、不眠も眠気も同じくらい認められます。

ドパミンは覚醒状態に関係している脳内物質です。

低用量では不眠に、高用量では眠気が生じやすいです。

対処法としては、

- 様子を見る

- 睡眠習慣を整える

- 自律訓練法

- 薬の飲み方を変える

- 睡眠薬を併用する

- 他の抗精神病薬に変更する

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用