ウルティブロの効果と特徴

ウルティブロ(一般名:グリコピロニウム‐インダカテロール)は、2013年にノバルティスファーマ社より発売された抗コリン薬とβ2刺激薬の合剤の吸入薬になります。

それぞれは単体の吸入薬としても発売されていて、

になりますが、ウルティブロはこの二つの合剤として主にCOPDに対して1日1回吸入します。抗コリン薬とβ2刺激薬の合剤としては、ウルティブロが初めて発売されました。

ここでは、ウルティブロの効果と特徴についてみていきたいと思います。

1.ウルティブロのメリットとデメリット

<メリット>

- 1つの吸入器で抗コリンとβ2刺激薬二つの効果が得られる

- ドライパウダーのため自分のタイミングで吸入できる

- カプセルを毎回セットしてしっかりと吸入できたか確認することができる。

- 1日1回の吸入で対応できる

- β2刺激薬と抗コリン薬の単剤がそれぞれある

<デメリット>

- 前立腺肥大・緑内障の人には使用できない

- ドライパウダー式のため吸入力が必要である

- 毎回吸う都度カプセルをセットする必要がある

ウルティブロは、1日1回吸入する長期作用型抗コリン薬とβ2刺激薬の合剤になります。それぞれ違うメカニズムで、気管支を広げる効果があります。

ウルティブロは、慢性気管支炎や肺気腫などのCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の治療薬として使われます。

COPDは喫煙習慣が主な原因となる肺の生活習慣病で、高齢者の罹患割合が高いことが知られています。息切れや咳、痰などによって日常生活に支障を来し、喫煙をやめても治らない病気になります。それどころか年を取るにつれて、徐々に呼吸状態が弱っていくことが多いです。

COPDの一番最初の治療薬は、

- β2刺激薬(オンブレス)

- 抗コリン薬(シーブリ)

のどちらかになっています。そしてそれぞれ単独で治療できない場合は、両方を使用するようになっています。一方でCOPDは、一度発症するともう二度ともとに戻らない病気です。抗コリン薬とβ2刺激薬、どちらのお薬も効果は同じくらいなのですが、症状が軽度改善される程度で完治まではいきません。

そのため、それぞれのお薬単剤では症状が取れないことも多いです。病院を受診するくらい症状が強いのであれば、最初から両方を出し惜しみなく治療した方が良いことが多いです。片方で治療していて呼吸状態が悪化してからもう一つを加えても、COPDは治ることはないからです。

こうした現状を受け、抗コリンとβ2刺激薬の合剤であるウルティブロが世界で初めて発売されたのです。

ウルティブロは、抗コリン薬と成分とβ2刺激薬成分両方が含まれています。そのため、抗コリン薬の禁忌(処方してはいけない患者)として、

- 閉塞隅角緑内障の患者

- 前立腺肥大症による排尿障害のある患者

の2つの病気がある人は使用できません。

ウルティブロはドライパウダー式のため、ゆっくり深く自分の力で薬を吸うのが特徴です。そのため自分のタイミングで吸えるというメリットがありますが、吸入力が弱いとうまく薬が吸いきれません。

またウルティブロは、ブリーズヘラーという吸入器にカプセルを吸う度に毎回セットしなければいけない点があります。これを「めんどくさい」とデメリットとしてとらえることもできますが、「吸入実感」ができるというメリットにもなります。

これは、他のデバイスにはないポイントです。カプセルが透明になっているため、吸入したあとノズルを開きカプセルを目視するだけで、薬剤がすべて吸えたか目で見て確認しやすいです。

2.ウルティブロの剤形の種類・用法・薬価とは?

ウルティブロは、COPDに適応があるドライパウダー式の吸入薬です。1日1回の吸入で毎日ウルティブロを吸入します。

ウルティブロは、β2刺激薬と抗コリン薬の合剤のドライパウダーのお薬です。ブリーズヘラーの吸入器を使用して吸入します。

ウルティブロは、毎日1回吸入することでCOPDに対して効果を発揮するお薬です。COPDは、症状が劇的に改善するのが難しい病気です。吸入を毎日続けることで、呼吸状態の悪化を和らげるのが主な目的となります。

吸入してても効果が感じられないからといって、自己判断でウルティブロを中止しないようにしましょう。なお、ウルティブロの薬価は以下の通りです。

| 商品名 | 剤型 | 薬価 | 3割薬価 |

| ウルティブロ | カプセル | 268.5円 | 81円 |

※2016年10月6日時点の薬価です。

ウルティブロを1日1度に1回吸入するため、

- 抗コリンであるグリコピロニウムとして50μg

- β2刺激薬であるインダカテロールとして110μg

を吸入することになります。ウルティブロは7カプセル1シートとして処方されるため、1週間分となります。

3.ウルティブロが向いてる人は?

- 前立腺肥大や緑内障がない方

- 抗コリン薬・β2刺激薬単剤でコントロールが悪い方

- 抗コリン薬としてシーブリ、β2刺激薬としてオンブレスで治療していた方

ウルティブロなどの抗コリン薬が含まれている薬剤を使用する時に気をつけなければならないのが、前立腺肥大や緑内障がある人です。該当する場合は抗コリン薬が使用できないので、β2刺激薬で治療します。

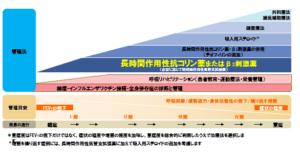

COPDの治療のガイドラインをみると、

このようになっています。

- 抗コリン薬

- β2刺激薬

どちらを初めに使用して、ダメなら両方を追加するようにするのがCOPDの現在の治療です。

ですが吸入薬を吸ったからといって、COPDは完全に治すことができる病気ではありません。むしろ吸入薬を吸っても、年齢をとるごとに呼吸状態は悪くなっていきます。

そのためCOPDで呼吸状態が悪ければ、出し惜しみせずに最初からウルティブロで抗コリン薬とβ2刺激薬を投与した方が良いという考え方もあります。

実はどの程度の状態であれば単剤で、どの程度であれば合剤から使っていくかという基準は、現時点ではないのが実情です。ただし一つ言えるのは、合剤で治療して症状の改善が悪い場合は、それ以上の治療薬がないということです。

ガイドラインをみて欲しいのですが、他の治療薬としてテオフィリン製剤、ステロイド吸入の投与がありますが、カッコつきになっています。テオフィリン製剤としては、テオドールが有名です。

しかしテオドールは、テオフィリンの血中濃度を定期的に測る必要があります。血中濃度が高いと副作用が様々出るお薬だからです。さらに効果は、抗コリン薬とβ2刺激薬に比べるとはるかに落ちるため、ガイドラインでもカッコつきとなっています。

吸入ステロイドも、COPDの急性増悪を繰り返す時のみ適応になります。つまり合剤が効かないようなCOPDが重篤な人は、なかなか現状では突破口がありません。

そのためウルティブロが処方される必須条件として、禁煙は絶対にしなければなりません。ウルティブロ吸入しながらタバコを吸ってしまうと、症状の悪化を防ぐことができません。

また抗コリン薬とβ2刺激薬は、現時点では3剤発売されています。

- ウルティブロ:2013年11月発売、抗コリン薬であるグリコピロニウム(商品名:シーブリ)とβ2刺激薬であるインダカテロール(商品名:オンブレス)を配合

- アノーロ:2014年9月発売、抗コリン薬であるウメクリジウム(商品名:エンクラッセ)とβ2刺激薬であるインダカテロールを配合

- スピオルト:2015年9月発売、抗コリン薬であるチオトロピウム(商品名スピリーバ)とβ2刺激薬であるオロダテロールとを配合

この3剤のうちどれが効果が良いというデータは、現時点では示されていません。それぞれの特徴として、

- ウルティブロはカプセルを毎回セットするドライパウダー式の吸入薬です。

- アノーロはエリプタに吸入薬がセットされているドライパウダー式の吸入薬です。

- スピオルトはスプレー式の吸入薬です。

COPDの治療薬は毎日吸うことで効果を発揮するお薬です。そのため、最も吸いやすいお薬で治療するのがベストです。特にウルティブロは、抗コリン薬であるシーブリ、β2刺激薬であるオンブレスを吸入している人は同じブリーズヘラーですので、使いやすいと思います。

吸入器含めて一つ言えるのが、

- 吸い方が分からない

- 吸うのがめんどくさい

と感じて自己中断するのが最もよくないです。そのためウルティブロ含めて何か問題があれば、まず主治医の先生に相談してみましょう。

まとめ

- ウルティブロは1日1回する抗コリン薬(シーブリ)にβ2刺激薬(オンブレス)が加わったものになります。

- ウルティブロはCOPDに適応があります。

- ウルティブロは前立腺肥大と緑内障がある方には使用することができません。

- ウルティブロはカプセルを毎回セットすることで吸入するドライパウダー式のお薬になります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用