ストレスをうけると身体はどうなるの?身体のストレス反応とは?

ストレスは生きていくうえでは避けることができません。ストレスといっても良いものも悪いものもあります。

良いストレス(快ストレス)も悪いストレス(不快ストレス)も、どちらも生きていく上で様々な場面を乗り越えるために必要です。ストレスがあるから適応する力が強くなり、状況の変化に適応できるようになるのです。

しかしながらストレスは、過剰になってしまうと心身に影響がでてきます。近年NHKの特集で「キラーストレス」という番組が放送され世間の注目を集めましたが、ストレスはときに大きな病気にもつながりかねません。

ここでは、ストレスがかかって身体はどのように反応するのか、その生理学的なメカニズムについてみていきたいと思います。それを通して、身体のストレス反応を理解していきましょう。

1.ストレスとは?

ストレスは定義が難しいですが、ホメオスタシス(生体恒常性)を乱すような状態をストレスといいます。

そもそもストレスとは、いったいどのようなものでしょうか?実はストレスの定義は、明確ではありません。ストレスという言葉自体があいまいで、科学の言葉として適さないという意見すらあります。

ストレスはもともと、物理学の世界の言葉でした。物体に外から力を加えるとゆがみができますが、そのときに働いている力(応力)をストレスといいました。

それが19世紀初頭から、身体の外から働いて内部のゆがみを与えるものとして、医学でも使われるようになりました。

身体は環境の変化にかかわらず、自動的に一定に保たれるようになっているというホメオスタシス(恒常性)というシステムがあります。このホメオスタシスを乱す可能性がある状態をストレスといい、その原因をストレッサーと定義されることがあります。

しかしながらストレッサーに対するストレス反応は実に様々で、厳密に定義するのは難しいです。

とはいってもストレスという言葉は、広く使われています。ストレスは様々な心身疾患の発症因子や増悪因子であることがわかっていて、ストレス機構ともいうべき一連のメカニズムがあることが想定されるからです。

やや難しくなるかもしれませんが、ストレスはどのようにして身体に影響していくのか、ストレス反応についてみていきたいと思います。

2.生理的な4つのストレス反応

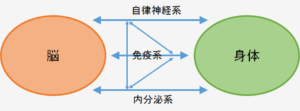

ストレス反応には、自律神経系・内分泌系・免疫系の3つが密接に関係しあっています。そして情動的な変化がストレス反応として認められます。

ストレスをうけると、身体ではどのようなことが起こっていくのでしょうか。まだまだ分かっていない部分も多いのですが、4つのストレス反応が知られています。

- 自律神経系のストレス反応

- HPA系をはじめとした内分泌系(ホルモン)のストレス反応

- 自律神経系と内分泌系による免疫系のストレス反応

- 不安などの情動変化にともなうストレス反応

この4つが知られています。自律神経系・内分泌系・免疫系は密接に関係しあっていて、お互いに影響しあっています。

それでは、ストレス反応を一つずつ見ていきましょう。

3.ストレス反応-自律神経系

ストレスによって交感神経が刺激され、副腎髄質からアドレナリンの分泌が促されます。それに伴い、様々な症状が認められます。

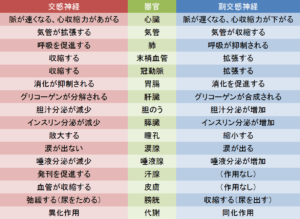

ストレスがかかると、自律神経系では交感神経が刺激されます。交感神経は、身体を「戦うモード」に切り替えます。

例えば、お化け屋敷でビックリした時を思い出してください。心臓がバクバクして血圧があがり、瞳孔は見開いて身体はこわばります。

このように、心機能が高まって動悸や頻脈となり、呼吸が早くなり、筋肉は緊張してこわばります。その一方で消化は抑えられ、胃腸の働きや唾液分泌などが悪くなります。

これらの反応は、闘争や逃走に有利なストレス反応です。

交感神経系は神経ニューロンとして全身に張り巡らされたネットワークです。脳から脊髄を下って、心臓や肺、胃腸、関節や皮膚などさまざまな器官にいきわたっています。

さらには副腎髄質に作用し、アドレナリンというホルモンの分泌を促します。血中のアドレナリンが全身の器官に作用し、自律神経系と内分泌系の両面から交感神経優位にしていくのです。

4.ストレス反応-内分泌系

ストレスに反応して抗ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが分泌され、身体は恒常性を保とうとします。海馬がこの調整に大きな役割があることがわかっており、海馬機能の低下が過剰反応につながります。

内分泌系では、視床下部-下垂体-副腎皮質系(HPA系)の働きが重要です。ストレスを受けると下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が分泌されて、ACTHは副腎皮質からコルチゾールが分泌されます。

コルチゾールは、「ストレスなどの負荷に対して、体が負けずに元気になれ!」と命令するホルモンなので、抗ストレスホルモンともよばれます。全身の細胞に作用して、血糖をあげたり、炎症を抑える働きがあります。

このHPA系の調節には、海馬が大きく関係していると考えられています。海馬は学習や記憶に重要な働きがあるといわれている部分で、認知症の患者さんでは萎縮が認められる部分です。

この海馬では、適切な量のコルチゾールが分泌されるようにモニターする働きがあります。(ネガティブフィードバック機構)

強い心理的ストレスが加わると、海馬神経細胞が脱落や萎縮が起こることが報告されています。また、海馬は慢性的にコルチゾールが高い状態が続くことに弱く、海馬神経の萎縮や神経新生の抑制することが報告されています。

このようにして海馬機能が低下してしまうと、コルチゾールの暴走を止められなくなってしまいます。こうしてHPA系が活性化してしまいます。

5.ストレス反応-免疫系

自律神経系での交感神経の活性化と、内分泌系でのコルチゾールの分泌によって、免疫系は一般的に抑制されます。

免疫系は自律神経系と内分泌系に密接に関係しています。

免疫系の組織である胸腺や骨髄、脾臓、リンパ節は自律神経系の調節をうけています。ストレスがかかって交感神経が活性化すると、ノルアドレナリンやニューロペプチドYなどが免疫細胞に作用します。さらには内分泌系から、ストレスによってコルチゾールが分泌されます。

このようにストレスがかかると、免疫系は自律神経系と内分泌系の影響を受けて一般的に抑制されます。

病原体が細胞に感染するのを防ぐ液性免疫(抗体)は強くなることもありますが、感染してしまった細胞をやっつける細胞性免疫(キラー細胞)は確実に弱まります。

免疫系では、免疫物質として様々なサイトカインが分泌されます。このサイトカインは脳の視床下部に作用して、発熱の制御に働いていることがわかっています。

ストレスで微熱が続くことがありますが、おそらくこの免疫系が抑制されて、サイトカインによる発熱制御がうまくできなくなっているのかと考えられます。

6.ストレス反応-情動と摂食行動

気分や感情が変化することでの認知の変化と、食欲を制御している物質の変化によって、適切な摂食行動がとれなくなってしまいます。

ストレス反応として、気分や感情といった情動にも影響があります。これと密接に関係するのが「食べること」なので、あわせてみていきましょう。

ストレスには、熱い寒いといった物理的ストレスや感染やアレルギーといった生物的ストレスなど身体的なストレスだけではありません。日常生活での様々なことで、不安や怒り、緊張や悲しみなどを伴う精神的ストレスがあります。

これらの精神的ストレスは、大脳辺縁系にある偏桃体や海馬が関係してきます。とくに痛みや恐怖のある精神的ストレスでは、偏桃体が大きく関係しているといわれています。

これらの精神的ストレスは気分や感情を変化させて、それによって行動を変えます。そのひとつが摂食行動です。

ストレスがかかると食欲が低下してしまったり、反対に食欲が亢進してしまったりすることは経験的によく知られていますね。これは精神的ストレスによる情動的な影響もうけますが、ニューロペプチドとよばれる内分泌系の影響もうけます。

食欲の調整は、脂肪細胞がつくるレプチンという満腹中枢を刺激するホルモンと、視床下部で作られる様々なニューロペプチドによって行われています。

その中のオレキシンやグレリンは摂食中枢を刺激し、食欲を亢進させます。それと同時に、HPA系も活性化することが分かってきています。

精神的ストレスによって、

- 気分や感情が変化して認知の変化

- 食欲を制御している物質の変化

これらが複雑にからみあって、適切な摂食行動がとれなくなります。どちらに転ぶかは時々ですが、食欲不振や食欲亢進につながります。

7.ストレス反応の3つの段階

ストレスをうけると、ストレス反応は警告反応期・抵抗期・疲憊期の3段階ですすんでいきます。疲憊期になると、心身の疾患といった形であらわれてきます。

これまでストレスがかかったときに、身体ではストレス反応はどのように生じるのかをみてきました。これらのストレス反応は、身体のホメオスタシス(恒常性)を維持するための身体の防衛反応です。

しかしながらストレスが続いていくと、どこかで限界がきてしまいます。カナダ人の生理学者のHans Selyeは1930年代にストレス学説を提唱し、ストレス反応を3つの段階に分けて説明しました。

第一段階は警告反応期です。ストレスを受けると、そのショックから一時的に身体の機能が低下しますが(ショック期)、抗ストレスホルモンが分泌され、身体の機能を活発化させることで身を守ろうとします(反ショック期)。

なおもストレスが続くと、第二弾階の抵抗期へと入ります。長引くストレスに身体が抵抗し、普段よりも抵抗力が強くなっている状態です。ストレッサーとストレス耐性が拮抗していて安定していますが、この状態を維持するにはエネルギーが必要になります。

第三段階は疲憊期です。長期にわたってストレスを受け続けた結果、身体が疲労困憊してしまった状態です。ここまでくると抵抗力が下がり、睡眠や食事などの生活リズムも乱れ、身体機能が低下していきます。このようにして、身体疾患や精神疾患につながっていきます。

セリエはこのような状態を、汎適応症候群と呼びました。この考え方は、ストレスがどのように心身の不調につながっていくのかを理解するのに役立ちます。

まとめ

ストレスは定義が難しいですが、ホメオスタシス(生体恒常性)を乱すような状態をストレスといいます。

ストレス反応には、自律神経系・内分泌系・免疫系の3つが密接に関係しあっています。そして情動的な変化がストレス反応として認められます。

ストレスをうけると、ストレス反応は警告反応期・抵抗期・疲憊期の3段階ですすんでいきます。疲憊期になると、心身の疾患といった形であらわれてきます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用