健康診断で脂質異常症と診断された!!脂質異常症の診断基準は?

健康診断の結果を見てみたら脂質異常症と書かれた人も多いのではないでしょうか?脂質異常症は体内の脂肪の異常を示しています。

高脂血症は動脈硬化の原因となりますが、血中のコレステロールは全てが悪者ではありません。善玉コレステロール(HDL)という良いコレステロールも存在します。この善玉コレステロールは、少ない方(すなわち低HDLコレステロール血症)が動脈硬化を起こしやすいので、高脂血症という病名は不適切ではないかといわれるようになりました。そのため2007年7月、高脂血症から脂質異常症に改名されたのです。

脂質異常症と診断された人は、

- 自分はどれくらい重篤な脂質異常症か?

- 悪玉コレステロールが高いのか?善玉コレステロールが低いのか?

- 他の脂質は大丈夫か?

など気になると思います。しかし実際の検査値をみても、よくわからないかもしれません。ここでは、検査値をどのようにみていけばよいのかを確認していきましょう。

自分の脂質異常症のパターンと程度を理解して、治療と対策をたてていきましょう。

1.健康診断で脂質異常症に関係ある数値は?

多くの場合、総コレステロール(TC)、悪玉コレステロール(LDL)、善玉コレステロール(HDL)、中性脂肪(TG)の4つの項目から脂質異常症と診断されています。

脂質異常症と診断された方は、採血結果を実際に見てみましょう。

- 総コレステロール(TC)

- 悪玉コレステロール(LDL)

- 善玉コレステロール(HDL)

- 中性脂肪(TG)

この4つが脂質異常症に関係のある数値です。それぞれ、簡単に説明します。

①総コレステロール

総コレステロールとは、血液中の全てのコレステロールの合計値です。総コレステロールは、220mg/dl以上で異常値と示されています。1980年代は高脂血症として、総コレステロールの数値に注目が置かれていました。しかし総コレステロールの中には、悪玉コレステロール(LDL)もいれば善玉コレステロール(HDL)もいます。

最近の研究では、善玉コレステロールは高い方がむしろ良いことが分かってきました。そのため、総コレステロールの数値が高い人の中には善玉コレステロールが高い人も含まれているため、「高コレステロールが高い=高脂血症」と診断しないという方針が2007年に決められました。

2007年からは、高脂血症から脂質異常症と診断名も変更されています。そのため総コレステロールは、LDLなどを計算する際に用いられることが多いです。

②悪玉コレステロール(LDL)

2007年より、悪玉コレステロールが高いことが一番の問題であることが分かってきました。一般的に悪玉コレステロールは、LDLと略されます。LDLとは、low-density lipoproteinの略語です。日本語では、低比重リポたんぱく質といいます。

高LDLコレステロール血症とは、LDLが140mg/dl以上で診断されます。現時点では、コレステロールの検査値の中で、唯一の心血管疾患の絶対的リスクファクターです。

③善玉コレステロール(HDL)

善玉コレステロール(HDL)は、その名の通り良いコレステロールです。HDLは、high-density lipoproteinの略語です。日本語では、高比重リポたんぱく質といいます。HDLは、反対に低いと問題になります。

HDLは40mg/dl未満で、脂質異常症となります。特に女性において、低HDLは心血管疾患の重要なリスクファクターとなります。

④トリグリセリド(TG)

トリグリセリドとは、英語でtriglycerideと表記されます。これをTGと略します。日本語では、中性脂肪といいます。

高トリグリセリド血症とは、150mg/dl以上を示します。トリグリセリドは直近の食事の影響をまともに受けるため、12時間以上の絶食後の測定が望まれます。

高トリグリセリドも脂質異常症に含まれるため、注意が必要です。高TG血症は、高LDL血症ほど虚血性心疾患との関連性が明らかではありません。ただし、トリグリセリドが増加するほど、HDLコレステロールは低下していくことが知られています。つまり高トリグリセリド血症は、低HDLコレステロール血症の憎悪因子になると言えるでしょう。

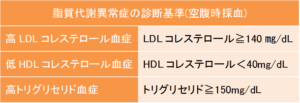

2.脂質異常症(高脂血症)の診断基準は?

LDLが140以上、TGが150以上、HDLが40以下の場合に、脂質異常症と診断されます。

2012年度の動脈硬化性疾患予防ガイドラインに、脂質異常症の診断基準が示されています。

※2012年動脈硬化性疾患予防ガイドライン参照

ここで注意が必要なのが、これらの値は空腹時の採血結果ということです。空腹時は、食後10~12時間後の状態をいいます。ガイドラインでは、早朝に朝ごはんを食べる前の数値で診断するように記載されています。一方で健康診断を受けられた方の多くは、昼食を食べる前に採血したけど、朝ごはんは食べてきたという人が多いのではないでしょうか?

特にトリグリセリドは、食後の影響をかなり受けるといわれています。トリグリセリドは、食事を食べてから30分ぐらいから上昇し始め、食後2~3時間は空腹時の1.5~2倍程度上昇するといわれています。トリグリセリドは、4~6時間後に最も高くなる人が多いです。しかし、

- 体質

- 食べた量

- 食べた内容

によって一概にこれが当てはまると言えません。特に最近、食後の中性脂肪値が空腹時の数倍まで急激に高くなるという食後脂質異常症という病気が問題になっています。

とある研究では、食後の中性脂肪の値が高いほど、脳梗塞のリスクも高くなることが分かりました。また一般的に採血される項目は、

- 総コレステロール(TC)

- トリグリセリド(TG)

- 善玉コレステロール(HDL)

の3項目です。最も問題になる悪玉コレステロール(LDL)は採血されないで、Friedewald式にて算出されます。この式は、

- TC-HDL-TG/5=LDL

となっています。食後の影響が大きいトリグリセリドの値を使用するため、食後だとLDLの値も誤差が大きくなります。つまり、総コレステロールから善玉コレステロールとトリグリセリドの値を引いて計算するのですが、通常のトリグリセリドの値よりも数倍の数値で計算されてしまうため、実際のLDLより低い数値で出てきている可能性があります。

またこの計算式は、TGが400以下の時のみ使用可能です。400以上の時は、

- TC-HDL=non HDL

といった計算式でnon HDL(善玉コレステロール以外のコレステロール)として病態を見る必要が出てきます。結論としては、

- 食後だからTGが高いのは当たり前

- 一番問題になるLDLが高くないならいいや

- HDLがしっかりあるから大丈夫

なんて甘い考えは捨ててください。脂質異常症と診断された方は病院に受診し、一度早朝空腹時の採血を調べることをお勧めします。思わぬ病気が隠れているかもしれません。

3.脂質はどのように代謝されて色々なコレステロールに変化するの?

脂質が中性脂肪→LDL→HDLの順に変化しながら体内のコレステロール量を調整します。

脂質異常症についてさらに詳しく知りたい方は、脂質がどのように代謝されているのかを知ってみると良いかもしれません。

脂質を取り込まれた後の代謝の順序ですが、

- 食事をとることで脂質が取り込まれます。

- 脂質が分解されTG(トリグリセリド)が上昇します。

- TGが肝臓に取り込まれます。

- 肝臓でLDL(悪玉コレストロール)が作られます。

- LDLがコレステロールを体中に回します。

- LDLがHDL(善玉コレステロール)に変化します。

- HDLが余分なコレステロールを回収してまわります。

となります。大切なことは、コレステロールのおおもとである脂質は体にとって大切な物質であるということです。そのため、⑤でLDLが体中にコレステロールを回しているのです。3大栄養素は、

- 脂質

- たんぱく質

- 炭水化物

となっています。脂質は、体にとってとても大切な役割があります。具体的にあげると、

- 細胞膜の構成

- ホルモンの原料

- 胆汁酸の原料

などが挙げられます。細胞膜は、細胞内にばい菌などの有害物質が進入してくるのを防ぎます。細胞膜が弱いということは、免疫力が弱いということになります。

②のホルモンは、具体的には性ホルモンや副腎皮質ホルモンになります。副腎皮質ホルモンとは、具体的にいうとステロイドです。ステロイドは、代謝や免疫に深く関与しており薬にも多く使用されています。ステロイドとして最も有名な薬はプレドニンです。ステロイドについて詳しく知りたい人は、「プレドニンの効果と特徴」について一読してみてください。

③の胆汁酸の原料ですが、胆汁酸は脂肪の消化・吸収に関与しています。つまり①・②として重要なコレステロールを吸収するために、コレステロールが使用されているのです。コレステロールを失うと胆汁酸が失われ、さらに吸収が悪くなってコレステロールが低下するという悪循環に陥ります。

このようにコレステロールは、大切な役割をしています。しかし現在は簡単に食事ができるため、大部分の方がコレステロールが過剰となっています。そのため、コレステロールを体内に配る大切な役割のLDLが、悪玉コレステロールといった悪者扱いされているのです。

この脂質の代謝は、もっと細かく分けると外因性経路、内因性経路、コレステロール逆転送系の3つの経路があります。

①外因性経路

食事により外から摂取した脂質(大部分はトリグリセリド)は、胆汁酸や脂肪分解酵素の働きによって小腸で吸収された後、小腸上皮細胞内でカイロミクロンに取り込まれます。カイロミクロンとして血中に入った後、末梢組織に遊離脂肪酸を配給し、身体の各組織でエネルギー源となったり貯蔵されたりします。余った脂質は肝臓に取り込まれて代謝されます。

②内因性経路

肝臓で合成されたトリグリセリドとコレステロールは、リポ蛋白の形態で血中に分泌されます。血中に入ったリポ蛋白はLPL(リポ蛋白リパーゼ)に代謝され、末梢組織に脂肪酸とコレステロールを分配し、その後肝臓に戻って代謝されます。

この過程で、中性脂肪を分解することによって脂肪酸が生成されて、末梢組織に分配されていきます。VLDL(超低密度リポ蛋白)が遊離脂肪酸を、LDLがコレステロールをそれぞれ末梢組織に配給・分配しています。

③コレステロール逆転送系

HDLは末梢組織から過剰なコレステロールを回収し、再分配を行います。コレステロールが減少したHDLは、再び過剰コレステロールを回収します。

ここで、今まで登場したLDLやHDL以外に、

- LPL

- VLDL

といった言葉がでてき高と思います。

コレステロールもトリグリセリドもそのままの状態では水に溶けないので、特殊な蛋白質(アポ蛋白と呼ばれている)に付着して血液中を運ばれています。このコレステロールやトリグリセリドとアポ蛋白の複合体を、リポ蛋白といいます。簡単に説明すると、

- LPL(リポ蛋白リパーゼ)とは、中性脂肪を分解する脂質分解酵素です。リポ蛋白に含まれる中性脂肪を分解し、高密度のリポ蛋白に組成をかえていきます。

- VLDL(超低密度リポ蛋白)とは、50%がトリグリセリド、コレステロールやリン脂質が20%ずつで構成されています。食事中の脂質と炭水化物から肝臓で合成され、血液中に分泌されます。VLDLの役割は、体中にコレステロールを運ぶ船の役割をします。コレステロールを運ぶ際に、徐々にIDL(中間密度リポ蛋白)となります。

ここでまた、新しいIDLという単語がでてきました。せっかくなので、IDLも簡単に説明しましょう。

- IDL(中間密度リポ蛋白)は、40%がトリグリセリド、35%がコレステロールでできます。このIDLは中間になりますので、VLDL→IDL→LDLと切り替わる間のリポ蛋白です。

LDLとは、何回も登場している悪玉コレステロールです。このアポ蛋白をまとめると、

- LPL

- VLDL

- IDL

- LDL

- HDL

など、悪玉や善玉以外にもたくさんのコレステロールが存在しているのです。脂質異常症と診断された方の中には、採血で調べられていないものも隠れているかもしれないのでぜひ一度調べてみましょう。

まとめ

- 脂質異常症は悪玉コレステロール(LDL)が140以上、善玉コレステロール(HDL)が40以下、トリグリセリド(TG)が150以上で診断されます。

- 脂質異常症は空腹時の採血で診断されます。空腹時は一般的に朝起きてご飯食べない状態をいいます。

- 食後の場合はトリグリセリド(TG)が高くなります。

- 脂質は中性脂肪→LDL→HDLの順に変化しながら体内のコレステロール量を調整します。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用