体内時計を調整するメラトニンとは?

生活リズムが乱れてしまうと、何だか調子が悪くなる経験をされたことはありませんか?

日中は活動的に過ごして、夜になると眠くなる、このような体内時計が動物には存在します。このリズムをつくっているのが、「メラトニン」いうホルモンです。

メラトニンとはいったいどのようなホルモンなのでしょうか?睡眠をはじめ、身体の機能とはどのような関係があるのでしょうか?ここではメラトニンについて詳しく見ていきたいと思います。

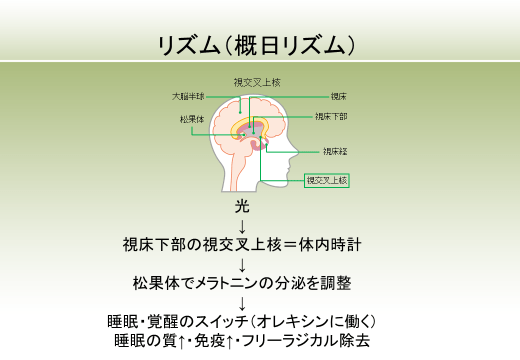

1.体内時計とメラトニン

メラトニンが体内時計を調整しています。

休日に午後まで寝てしまって、身体がだるかった経験はありませんか?

睡眠時間はとっているのに、不思議ですよね?これは、みなさんに備わっている体内時計のせいです。

この体内時計は、覚醒と睡眠のリズムをつくっています。それだけでなく、様々な身体の機能を調整しています。この調節をつかさどっているのが、メラトニンというホルモンです。

メラトニンは視床下部に働きかけることによって自律神経を調節しています。睡眠と覚醒・食欲・体温・心肺機能・性欲などをコントロールしています。また体内の代謝や免疫なども調整しています。メラトニンは睡眠だけでなく、様々な身体の機能に影響を与えているのです。

人間は本来、約24.2時間の体内時計のリズムで生きているといわれています。ですから、ほっておいたら少しずつリズムが後退してしまうのです。このズレを、朝の光や食事によって調整しているのです。そのように考えると、朝が起きづらいのも仕方がないことなのです。

2.メラトニンと光

夜に光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制されます。日中に光を浴びると、夜のメラトニン分泌が増加します。

メラトニンは体内時計のリズム調整に大きな影響を与えるホルモンです。20時頃より分泌が高まり、真夜中にピークとなって、朝方には大きく減少します。メラトニンは常時分泌されていますが、このように夜になると増えるという特徴があります。

メラトニンと光は密接に関係していて、2つの大きな影響があります。

1つ目は、光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制されます。光の刺激が目に入ると、視床下部にある視交叉上核という部分に伝わります。そこから、松果体へ情報を伝えます。この松果体がメラトニンの分泌を抑制します。

2つ目は、メラトニンが日中に抑制されていると、夜間のメラトニンの分泌量が増えます。ですから、日光浴などで日中に十分光を浴びることは大切です。

以上のことから、日中は日の光をしっかりと浴びて、夜になったら光は避けた方がよいことがわかります。当たり前のことかもしれませんが、不眠で悩んでいる方は光を意識した生活にしましょう。

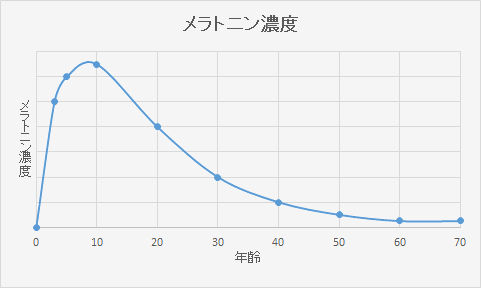

3.メラトニンと年齢

生理的なメラトニンは、10歳ころをピークに、どんどん下がっていきます。

メラトニンは一生の間でも分泌量が変化します。メラトニンの分泌のピークは、なんと10歳ごろなのです。思春期がはじまるあたりから急激に減り始めて、40~50歳のころには睡眠障害が起きてもおかしくないレベルまで落ちている方もいます。50~60歳台になると、ピーク時の1/10以下になってしまいます。

このようにメラトニンが減少してしまうので、年をとると眠りが浅くなってしまうのです。メラトニンを増やすことは子供ではあまり意味がありませんが、高齢者の方では効果が期待できるのです。

不眠で悩んでいる高齢者に光を日中に照射すると、健康な高齢者以上にメラトニンが分泌されることが報告されています。

4.メラトニンとセロトニン

体内時計のリズムを司っているメラトニンは、セロトニンを介して自律神経を調整しているのではと考えられています。

メラトニンとセロトニンは大きな関係があることが分かってきています。

実はメラトニンは、セロトニンを材料にして作られます。脳の松果体という部分にある酵素によって、セロトニンがメラトニンに変換されます。このような関係にあるので、セロトニンとメラトニンは何らかの関連があるのではと考えられてきました。

体内時計のリズムを司っているのはメラトニンですが、その刺激に従って自律神経を調整しているのがセロトニンではないかと考えられるようになってきています。

うつ病ではセロトニンの分泌が低下していると考えられています。セロトニンの機能が低下してしまったことで、本来あった睡眠と覚醒のリズムが乱れてしまいます。このことが、うつ病の不眠症状の原因のひとつと考えられています。

5.メラトニンと悪夢

メラトニンによって悪夢が明らかに増えることはないと考えられます。

インターネットをみていると、メラトニンを摂取すると悪夢が増えるというウワサがあります。メラトニンと悪夢の関係を考えてみましょう。

夢をみる睡眠はレム睡眠と呼ばれる睡眠です。レム睡眠では、脳が活発に情報処理をしていて、身体が休んでいる状態です。この間に多彩な夢を見ています。

ですから、レム睡眠が増加すると夢を見ることが増えます。悪夢になる理由はよくわかっていませんが、うつ病などでストレスがかかっている方では明らかに悪夢が多くなります。

メラトニンは、レム睡眠を増加させる傾向にはあります。ですが、そこまで明らかに増加させるわけではありません。ですから、メラトニンによって悪夢がそこまで増えるわけではありません。メラトニン受容体作動薬のロゼレムでも、悪夢の副作用の報告も0.1%となっています。

まとめ

メラトニンが体内時計を調整しています。

夜に光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制されます。日中に光を浴びると、夜のメラトニン分泌が増加します。

生理的なメラトニンは、10歳ころをピークに、どんどん下がっていきます。

メラトニンはセロトニンから作られますが、セロトニンとの関係は明らかではありません。

メラトニンによって悪夢が明らかに増えることはないと考えられます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用