脂質異常症の方はまず食事を制限!脂質異常症の食事療法について

脂質異常症と健康診断で診断された方が最初にすべきこととして、食事療法があります。おそらくこれに関しては、多くの方が理解されていると思います。

ただし何を食べればよいか?問われると困る人も多いかもしれません。この質問をすると、

- 脂っこいものさえ避ければよい

と考える人が多いですがこれでは脂質異常症はよくなりません。中には、

- 甘いものは脂と関係ないから大丈夫

- 食事の代わりにアルコールで代用

- 塩分は関係ないから、塩辛いのはOK

などといった間違った対処をしてしまうこともあります。脂質異常症が改善しないばかりか、むしろ体の環境がどんどん悪くなってしまいます。

ここでは、脂質異常症の方がどのように食事療法をしていけばよいのかについて考えていきたいと思います。どういった食事を選択すればよいのか、みていきましょう。

1.脂質異常症とは?

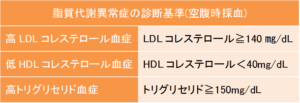

LDLが140以上、TGが150以上、HDLが40以下の場合に、脂質異常症と診断されます。

2012年度の動脈硬化性疾患予防ガイドラインに、脂質異常症の診断基準が示されています。

※2012年動脈硬化性疾患予防ガイドライン参照

脂質異常症と診断するのは、

- 悪玉コレステロール(LDL)が高い

- 善玉コレステロール(HDL)が低い

- トリグリセリド(TG)が高い

のいずれかで診断されます。食事療法を選択する前に、自分がどの脂質異常症に当てはまるかをみてみましょう。脂質異常症と診断された人は自分の検査結果を確認してみてください。それぞれ簡単に説明していきましょう。

①悪玉コレステロール(LDL)

2007年より、悪玉コレステロールが高いことが一番の問題であることが分かってきました。一般的に悪玉コレステロールは、LDLと略されます。LDLとは、low-density lipoproteinの略語です。日本語では、低比重リポたんぱく質といいます。

高LDLコレステロール血症とは、LDLが140mg/dl以上で診断されます。現時点では、コレステロールの検査値の中で、唯一の心血管疾患の絶対的リスクファクターです。

②善玉コレステロール(HDL)

善玉コレステロール(HDL)は、その名の通り良いコレステロールです。HDLは、high-density lipoproteinの略語です。日本語では、高比重リポたんぱく質といいます。HDLは、反対に低いと問題になります。

HDLは40mg/dl未満で、脂質異常症となります。特に女性において、低HDLは心血管疾患の重要なリスクファクターとなります。

③トリグリセリド(TG)

トリグリセリドとは、英語でtriglycerideと表記されます。これをTGと略します。日本語では、中性脂肪といいます。

高トリグリセリド血症とは、150mg/dl以上を示します。トリグリセリドは直近の食事の影響をまともに受けるため、12時間以上の絶食後の測定が望まれます。

高トリグリセリドも脂質異常症に含まれるため、注意が必要です。高TG血症は、高LDL血症ほど虚血性心疾患との関連性が明らかではありません。ただし、トリグリセリドが増加するほど、HDLコレステロールは低下していくことが知られています。つまり高トリグリセリド血症は、低HDLコレステロール血症の憎悪因子になると言えるでしょう。

脂質異常症について詳しく知りたい方は、「健康診断で脂質異常症と診断された!!脂質異常症の診断基準は?」を一読してみてください。

それぞれ自分のどの値が異常があるか理解したうえで、食事療法をみていきましょう。

2.脂質異常症の食事療法、気を付けなければいけないことは?

大前提として、食べ過ぎてはいけません。その他、脂質や糖質を控える必要があります。

脂質異常の人は食べることが好きな人が多いです。そのため食事を制限するのではなく、とった方が良いものをたくさん食べて何とかしようと考える方もいらっしゃいます。そのため脂質異常症の人は、

- 大豆や海藻が良い

- 中性脂肪を減らすサプリメントがある

などの情報に流されて、それらを沢山摂取しようとされる方もいらっしゃいます。このページでも食事で取り入れた方が良いものを後ほど記載しますが、大前提として「食事量を減らす」ことをしなければ、いくら脂肪を減らすものを体に取り入れたとしても無駄になってしまいます。脂質異常症の方は、

- 適切な摂取カロリー(食事量を減らす)

- コレステロールを多く含む・上げる食品を控える

- 甘いものや炭水化物を控える

- 減塩を心がけて

- アルコールはほどほどに

の以下を気を付ける必要があります。それぞれのポイントをみていきましょう。

2-1.適切なカロリー摂取(食事量を制限)

脂質異常症をはじめとして、高血圧や糖尿病などの生活習慣病は症状が出ないため、ついつい油断してしまいがちです。しかしこれらの病気に対して食事療法をしなくてはならない理由は、動脈硬化症の進行を予防するためになります。

動脈硬化とは血がドロドロになり、

- 心筋梗塞

- 脳梗塞

など、心臓や脳に怖い病気が起こるを防ぐ必要があります。そのため脂質異常症と診断された方は、脂質だけではなく他の病気を合併している可能性も高いです。そのため、食事療法という点に重きを置く必要があります。食事療法の全ての基本は、食事制限です。逆にいえば、食事が制限できてなければ、何をしても全くの無駄になります。

そのためまずは、適正なカロリー量を確認しましょう。適切な摂取カロリー摂取により、肥満に注意する必要があります。肥満に関しては、標準体重(身長(m)×身長(m)×22)を目指す必要があります。(この22とは、BMI22が理想的とされているからです)例えば、身長が160cmの人は、1.6×1.6×22=56.3Kgとなります。

まず標準体重より体重がある人は、確実に食事量オーバーです。次に、この標準体重をもとに、適正なカロリー量を計算します。この時に、どれくらい普段動いているかが重要になります。

- 軽い活動(普段ほとんどデスクワークの方、ほぼ家で過ごされている方)

- 中等度の活動(1日1度に30分以上は歩き回る方)

- 重労働(肉体労働でほぼ動きっぱなしの方)

自分の活動量がある程度定まったら、標準体重に

- 軽い活動の方は25

- 中等度の活動の方は30

- 重労働の方は35

を掛け算してみましょう。例えば身長160cmの中等度活動の方は、

- 1.6×1.6×22×30=1690カロリー

となります。重要なのは、身長160cmの人は体重が60Kgだろうと70Kgだろうと1690カロリーです。1690カロリーは1日量のため、1回分の食事はだいたい500カロリーになります。そしてこの1日1690カロリーとは、食事が好きな人はかなり厳しい制限です。カロリーの一例をあげると、

- リンゴ1個 200カロリー

- カルピスウォーター 100mlあたり46カロリー(500mlだと230カロリー)

- CoCo壱番屋のポークカレー 761カロリー

- 幸楽苑の塩ラーメン 703カロリー

つまり気軽にカレーやラーメンを食べると、簡単にカロリーをオーバーしてしまうのです。そのため、

- どの食べ物がカロリーが高くてどの食べ物がカロリーが低いか

- 1つの食べ物をどれくらい食べるとカロリーがいくつになるか

- 食事以外の水分もカロリーが無いか

など気を付けないといけません。カロリーを摂りすぎると肝臓でのコレステロール合成が促進され、余分なエネルギーは肝臓でトリグリセリドに合成されるため、血中のトリグリセリド値も高値になります。

つまり脂質を取らなくても、余分なエネルギーは脂質に変換されて体に保存されるため、脂質異常症が改善しなくなります。大変かもしれませんが、ぜひ一度食事量を見直してみましょう。

まずは、自分が普段どれくらい1日にカロリーをとっているか調べてみると良いかもしれません。多くの人は、かなりオーバーしているはずです。

2-2.コレステロールが多い食べ物は避ける

脂質異常症の人は、とにかくコレステロールを摂取しないように気を付けます。特にコレステロールなどの脂質は、1gあたりのカロリーが9カロリーです。糖分やたんぱく質が4カロリーに対してカロリーが倍以上あるため、カロリー制限にも引っかかることが多いです。

特に脂質は、動物の肉類に含まれている飽和脂肪酸を摂取しないようにすることが大切です。

飽和脂肪酸は、少なすぎると逆に脳出血の発生が多くなるというデータもありますが、脂質異常症と診断された方は全く心配する必要はありません。飽和脂肪酸をとにかく避けることが大切です。飽和脂肪酸およびコレステロールが多く含まれているのは、

- マヨネーズ、マーガリン

- バターやチーズなどの乳脂肪分

- ケーキなどそれらの加工品

- 肉の脂身

- 魚卵

- 鶏卵

- 皮なしの鶏肉

- イカ、タコ、エビ、レバーなどの臓物

です。コレステロールは、300mg以下に一日量制限するのが大切です。特に気を付ける必要があるのが卵です。卵は1個につき210mgのコレステロールが含まれるため、2個摂取すると容易にコレステロール300mgを超えます。

また、この卵を使用したマヨネーズやマーガリンは絶対に避けてください。これらの製品は、卵による高価不飽和脂肪酸に水素などの添加物が加わることで悪玉コレステロール(LDL)を増やし、善玉コレステロール(HDL)を減らすことが示されています。

2-3.甘いものや炭水化物を控える

脂質を控えればよいという人は、甘いものなど糖分や炭水化物に走る傾向があります。しかしこれは大きな間違いです。まず食事をとりすぎている人は、コレステロールだけ極端に摂取しているという例は少なく、全て過剰に摂取していることが多いです。

そのためコレステロールを避けて甘いものばかり食べていると、糖尿病も併発してしまう可能性が高いです。また、糖分や炭水化物自体が脂質異常症の元になります。糖分は、血糖として体のエネルギー源としての働きがあります。一方で、余った分は肝臓でトリグリセリドに変換されます。トリグリセリドは、脂質異常症に関係する脂質の一つです。

そのため料理に使用する砂糖を控えたり、糖類を多く含んだ菓子類や飲料を避けましょう。果物にはビタミンや食物繊維が多く含まれていますが、健康にいいからといって摂取しすぎると糖分を多く摂ってしまうため、1日の適量(みかん中2個、りんご中1/2個、バナナ中1本)を目安にしてください。

2-4.減塩を心がけて

さらに気を付けるべき点が、塩分です。高脂血症をなぜ治療する必要があるかというと、動脈硬化症を予防することで心筋梗塞や脳梗塞の予防をするためです。

脂質異常症で動脈硬化症が進行すると、

- 血液がドロドロになる

- 血管壁がもろくなる

- プラークといって血管壁にこぶができて血管の径を小さくする

などの状態になり、血管がつまりやすくなります。血管が詰まることで心臓や脳にダメージが与えられ、病気が起こるのです。この状態で塩分を取りすぎると、血圧上昇の要因となります。高血圧を合併すると、さらに壁をもろくしたり、プラークを傷つけて血管径が狭くなったりとします。

脂質異常症の人は、数日カロリーやコレステロールを制限したからといって、すぐに改善するわけではありません。脂質とは、いわゆる体の中のエネルギーの貯蔵庫になります。脂質異常症になるまでエネルギーを貯蔵しすぎた人は、長い年月をかけて徐々にコレステロールを減らす必要があるのです。

そのため、脂質異常症を治すことばかりに気をかけて塩分摂取をおこたると、高血圧で心臓病が多くなることがデータでも示されています。また塩分自体も、トリグリセリドを肝臓で合成するのを更新する働きがあるため、脂質異常をさらに悪化させるというデータもあります。

問題なのは、塩分6gに制限するのがどれくらい大変かということです。日本人の成人男性の平均塩分摂取量は、11.1gといわれています。つまり、平均ですでに2倍近い塩分量を摂取していることになるのです。さらに脂質異常症の人は平均より塩分量を多く摂取していることになるので、目安としては半分以下に抑える必要が出てくることがほとんどです。

目安に塩分の量を示してみると、

- お味噌汁 1.5g

- 梅干し1個 2g

- カレーライス 3.3g

- カップラーメン 5.5g

となります。つまりカップラーメンを食べたら、ほぼ塩分を取るのを控えなければならなくなるのです。

2-5.アルコールはほどほどに

酒類は、少量であればHDLコレステロール(善玉コレステロール)を増加する働きがあります。こういった文章を見つけたお酒飲みの人は、嬉しそうにビールを片手に大量に飲んでしまいます。しかし、推奨されているアルコール量は、20~25gといわれています。これは1日量として、

- 日本酒1合(180ml)

- ビールなら中ビン1本(500ml)

- ウイスキーはダブルで1杯(60ml)

- ワイングラス2杯(200ml)

- 焼酎0.5合(90ml)

となっています。これはあくまでも目安であり、個人差があるため注意してください。また、週に2度ほど休肝日を設けて、肝臓の負担を軽減しましょう。「アルコールは脂質異常症に良いんだ!」といって飲んでる人は、ほとんどこの量じゃ済まされていないと思います。そのため、アルコールも控える必要があります。

そもそもアルコールはトリグリセリドを増加させる働きがありますので、トリグリセリド値が高値の患者さんは禁酒です。お酒を飲みたい人は、もう一度健康診断の数値を見直してみてください。トリグリセリド値が正常なタイプの脂質異常症であれば、節酒を心掛けましょう。

アルコール摂取が過剰になると、カロリー過剰により肥満になりやすいです。また長期の摂取は、高血圧になるリスクを高めます。お酒は意志でのコントロールが難しいので、飲む習慣がない方があえて健康のために飲むのはやめましょう。

3.脂質異常症(高脂血症)で摂取した方が良いのは?

大豆・野菜・果物は、ガイドラインでも推奨されています。

このように、気を付けることが多すぎて嫌になってしまった方も多いかもしれません。ここからは摂取した方が良いものを列挙しますが、食事制限をすることが基本になります。

ですから、食事制限は無理だからよいものを摂取しようというのは意味がありません。食事制限をしたうえで、脂質異常症に良いものをとるようにしましょう。

具体的には、

- 良質なたんぱく質を摂取する

- 野菜や果物などの食物繊維を摂取する

が挙げられます。それぞれをみていきましょう。

3-1.良質なタンパク質を適量摂る

タンパク質をとるといっても、たくさん肉を食べればいいというものではありません。LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を増やすためには、大豆製品や魚を選ぶと良いです。先ほど記載した脂肪の多い肉や卵は、意識的に減らす必要があります。具体的には、

- 大豆製品

- 植物油(ヤシ油とピーナッツ油を除く)

- 青背の魚(イワシ、サバ、秋刀魚など)

が挙げられます。特に大豆製品や青魚は、不飽和脂肪酸も多く含まれていてお勧めです。肉や卵に含まれている飽和脂肪酸と違い、コレステロールを下げるといわれています。そのため、飽和脂肪酸を1摂取したら、不飽和脂肪酸を2摂取するように意識することが勧められています。

とくに中性脂肪が高い方に有効で、有効成分がお薬(エパデールやロドリガ)にもなっています。

また大豆には、イソフラボンという成分が含まれており、この成分が心筋梗塞や脳梗塞などの発症抑制につながるというデータも出ています。大豆製品は、

- 大豆の煮豆

- 納豆

- 豆腐

- 湯葉

- 厚揚げ

- おから

- 豆乳

などがあります。

3-2.食物繊維を十分に摂る

食物繊維は、血管壁へのコレステロールの沈着を防ぐため、動脈硬化の防止に重要です。

- 野菜

- 海藻

- きのこ類

を積極的に摂取しましょう。

また、野菜に含まれるβカロテンやビタミンCが、LDLコレステロールの酸化変性を防止します。野菜の1日の摂取量の目安は350g以上ですが、その半分を緑黄色野菜から摂取するとよいでしょう。

コレステロールを下げる食品は積極的にとることをおすすめしますが、油や果物の摂り過ぎには注意が必要です。特に果物は、先ほどあげたようにカロリーや糖分に影響します。1日の適量としては、

- みかん中2個

- りんご中1/2個

- バナナ中1本

を目安にしてください。また昆布の取りすぎはヨードの過剰摂取となり、甲状腺に影響がでることがありますので注意が必要です。

食物製品として最近、

- 緑茶

- ウーロン茶

- コーヒー

のお茶類も冠動脈疾患の減少につながることで注目を集めています。しかし、何でも取りすぎには注意が必要です。特にコーヒーなどのカフェインは、取りすぎると頭痛や不眠が出現します。詳しく知りたい方は、「カフェインのとりすぎは危険?カフェイン中毒とカフェイン離脱症状」を一読してみください。

4.脂質異常症のタイプ別に食事療法で気を付けることは?

脂質異常症は、高LDL、高TG、低HDLの3種類あります。細かい気を付ける点は違うため、自分がどのタイプ変わっている人は参照してみてください。

脂質異常症と診断された方は、基本的に上記の2つに気を付けてください。ただしタイプによって、ガイドラインではもう少し細かく指示されています。

自分のタイプが分かってる人は一度確認してみましょう。

4-1.LDLコレステロールが高値の場合

このタイプが、脂質異常症の中でも最も問題になります。悪玉コレステロールが多いと言えば、少し重症感がますでしょうか?LDLは、体中にコレステロールを分配する役割があります。そのためLDLが高いと言われたら、即刻食事療法を始めなければなりません。

高LDLの方の注意点は、

- 脂質からのエネルギー量は全体の20%にする

- 飽和脂肪酸の多い食品は控え、不飽和脂肪酸の多い食品を選ぶ

- コレステロールを多く含む食品を控える

と記載されてます。特にコレステロールは、1日200mgと厳しい制限がひかれています。コレステロールが多い食べ物は避ける必要がありますので、もう一度確認してみてください。特に卵は、1個240mgとコレステロールが高値です。卵を減らすのはやりやすい方法かと思います。その他、肉類や乳製品は極力避けるようにしましょう。これだけで、脂質からのエネルギー量が減らせます。

4-2.トリグリセリド(TG)が高値の場合

まずTGが高値の人は、空腹時の値か確認する必要があります。トリグリセリドは、食後の影響をかなり受けるといわれています。トリグリセリドは、食事を食べてから30分ぐらいから上昇し始め、食後2~3時間は空腹時の1.5~2倍程度上昇するといわれています。トリグリセリドは、4~6時間後に最も高くなる人が多いです。

そのため、まずは自分が本当にTGが高値か空腹時の採血を一度してみましょう。食後だから高いのは当たり前…で終わらしてはいけません。TG高値が確認できた人は、

- 絶対禁酒する

- 炭水化物や果物をなるべく避ける

- 青背の魚の脂(EPA)を積極的に摂取する。

特に気を付けなければいけないのがアルコールです。少量の飲酒は脂質異常に良いのですが、高TG血症の場合は別です。アルコールが肝臓に対してトリグリセリドを合成するように働きかける作用があるためです。

そのため高TG血症の人は、節酒ではなく禁酒を目指しましょう。また糖分や炭水化物なども分解されると、トリグリセリドになるため注意が必要です。ガイドラインで示されている果物の摂取量は、本当に少量です。そのため、なるべく避けてたまに食べるくらいの感覚でいないと容易に過剰摂取になります。

一方、中性脂肪が高い方には、n-3系の不飽和脂肪酸が良いと言われています。n-3系の不飽和脂肪酸は

- シソ油、ごま油、菜種油、アマニ油、くるみなどのαリノレン酸

- あんこうのきも、まぐろの脂身、さば、うなぎなどのEPA・DHA

があります。特に魚油(EPA・DHA)がよいといわれていて、多くのサプリメントが発売されています。お薬としても保険適応がきくものがあります。

4-3.低HDL血症

低HDL血症の方は、善玉コレステロールが少ない方になります。ガイドラインではTGに問題なければ、お酒の制限が必要ないと記載されています。むしろ少量であれば、HDLを上昇する効果が示されています。

しかしお酒を飲む人の多くは、TG高値の人がほとんどです。そしてお酒はコントロールがきかなくなっていくので、悪い影響の方が目立ってしまいます。そのため、HDLが低いというだけでお酒を飲もうとしてはいけません。

また、n-6系不飽和脂肪酸の摂取を推奨されています。n-6系不飽和脂肪酸は、

- サフラワー油、ひまわり油、綿実油、大豆油、コーン油などのリノール酸

- 月見草の油や種子、母乳、からすみ、くじら、にしんなどのγリノレン酸

があります。植物油は摂取しやすいので考慮して良いのではないでそうか?ただし、なんでも取りすぎには注意してください。

まとめ

- 脂質異常症の食事療法の大原則は、カロリー制限です。

- 脂質異常症の方は、コレステロール、不飽和脂肪酸、糖分、炭水化物も制限します。

- 脂質異常症の方は、塩分、アルコールも撮りすぎに注意が必要です。

- 脂質異常症の方は、大豆などの不飽和脂肪酸を多く摂取すると良いです。

- 脂質異常症の人は、野菜や果物などの食物繊維の摂取も考慮する必要があります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用