アレグラ錠の効果と特徴

アレグラ錠(フェキソフェナジン塩酸塩)は、2000年に発売された第二世代の抗ヒスタミン薬になります。

抗ヒスタミン薬とは、アレルギーのときに過剰に分泌されるヒスタミンをブロックすることで、アレルギー症状を抑える効果が期待できるお薬です。「花粉症の薬と言えば?」と問われたら、おそらく一番名前が挙がるのがアレグラ錠かと思います。

花粉症の薬としては、2016年では売り上げナンバーワンを誇っているお薬です。2012年からは、アレグラFXとして市販薬としても売られています。2016年は嵐の大野智さんのCMの影響もあり、アレグラFXはドラッグストアなどで爆発的に売れています。

アレグラは医師から処方される場合は、30mg錠・60mg錠の他に、60mgOD錠として口の中に入れたら自然に溶けるタイプの3種類があります。市販薬はアレグラFXとして、60mgが市販されています。

ここではアレグラについて効果と特徴を、他の抗ヒスタミン薬と比較しながら詳しく見ていきましょう。

1.アレグラの効果の特徴とは?

<メリット>

- 眠気が少ない

- 運転に関する注意がない

- 市販薬でも同一成分が発売されている

- ジェネリックが発売されている

- 剤形が豊富

<デメリット>

- 効果がマイルド

アレグラの特徴は、「眠気の副作用が少ないけれども効果がマイルド」なことです。第二世代の抗ヒスタミンの中でも、眠気は非常に少ない抗アレルギー薬です。しかしながらその分、効果はマイルドになってしまうのです。

ほとんどすべての抗ヒスタミン薬では、「運転や危険作業を禁止する」「慎重に行うこと」といった添付文章上の記載があります。抗ヒスタミン薬の中ではアレグラとクラリチンだけは、運転に関する記載がありません。

アレグラとクラリチンはどちらも眠気は少ないですが、アレグラの方が少ないです。他のお薬で眠気が強かった方や、絶対に眠気を避けたい方には向いているでしょう。

また、アレグラは第一類医薬品として市販薬も発売されています。2012年11月よりアレグラFXとして発売されていて、アレグラの効果的な方は、薬剤師さんが常駐している薬局で市販薬でも購入することができます。

さらにはアレグラには、ジェネリック医薬品も発売されています。6割ほどの薬価で購入することもできます。剤形も豊富で、ドライシロップやOD錠も発売されています。

2.アレグラの適応疾患と用量・用法

成人の場合、アレグラ60mgを1日2回内服します。

アレグラが最もよく使われるのは、花粉症の治療薬としてでしょう。正確にいうと、花粉に対するアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎です。

その他は蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎に伴うかゆみなどで使われることがあります。これらの皮膚の病気は、ヒスタミンが発生することでかゆみが認められます。これを抑える目的でアレグラが使われることがあります。

内服方法としては、

- 成人:アレグラ60mgを1日2回内服

- 7歳以上12歳未満の小児:アレグラ30mgを1日2回内服

- 2 歳以上7 歳未満の小児:アレグラ30mgを1日1回(ドライシロップ0.6 g)

- 6 ヵ月以上2 歳未満の小児:アレグラ15 mg を1日2 回(ドライシロップ0.3g)

子供が飲みやすいように、2015年からドライシロップが発売されました。白い顆粒で、そのままなめるとストロベリーの味がします。しばらくすると苦味が出てくるので、水で飲みこんだ方がよいでしょう。

アレグラOD錠といって、口の中で溶けるタイプの錠剤もあります。お薬を飲み込むのが苦手な人や、飲み込む力が弱い人(嚥下力が低下している人)に向いています。

3.アレグラの効果を十分に発揮するための注意点

アレグラは、朝食前と就寝前の1日2回の服用がおすすめです。マグネシウムの入った便秘薬との飲み合わせで、アレグラの効果が減弱してしまうので注意してください。

アレグラの効果は、どのように内服すれば効果が十分に発揮されるのかを考えていきましょう。

アレグラは、半減期が7.7~13.8時間です。半日もすると血中濃度が半分にまで落ちてしまいます。このため1日2回の服用が必要になります。症状が軽いからといって1日1回の服用にしていると、アレグラがまったく効いていない時間ができてしまいます。

アレグラは1日2回服用となっていますが、空腹時と食後では吸収効率が変わります。空腹時の方が、吸収率が10~15%良いとされています。そのため私は、就寝前と朝食前での服用をお勧めしています。ただし食後だと全く効果がないわけではありませんので、食事をとってしまっても服用してください。

また、アルミニウムやマグネシウムと一緒に内服すると、吸収率が40%低下してしまいます。特にマグネシウムは、便秘薬としてマグミットやリン酸マグネシウムが処方されています。これらのお薬を飲んでる人は、一緒に内服しないように注意しましょう。

最後に、アレグラは使用期限が3年となっています。花粉症の季節しか使わないので、古いのが残って3年を超えることがあるので注意してください。使用期限が切れてしまっても腐ったりするわけではありませんが、薬の有効成分が変化してしまって十分な効果が認められない可能性があります。

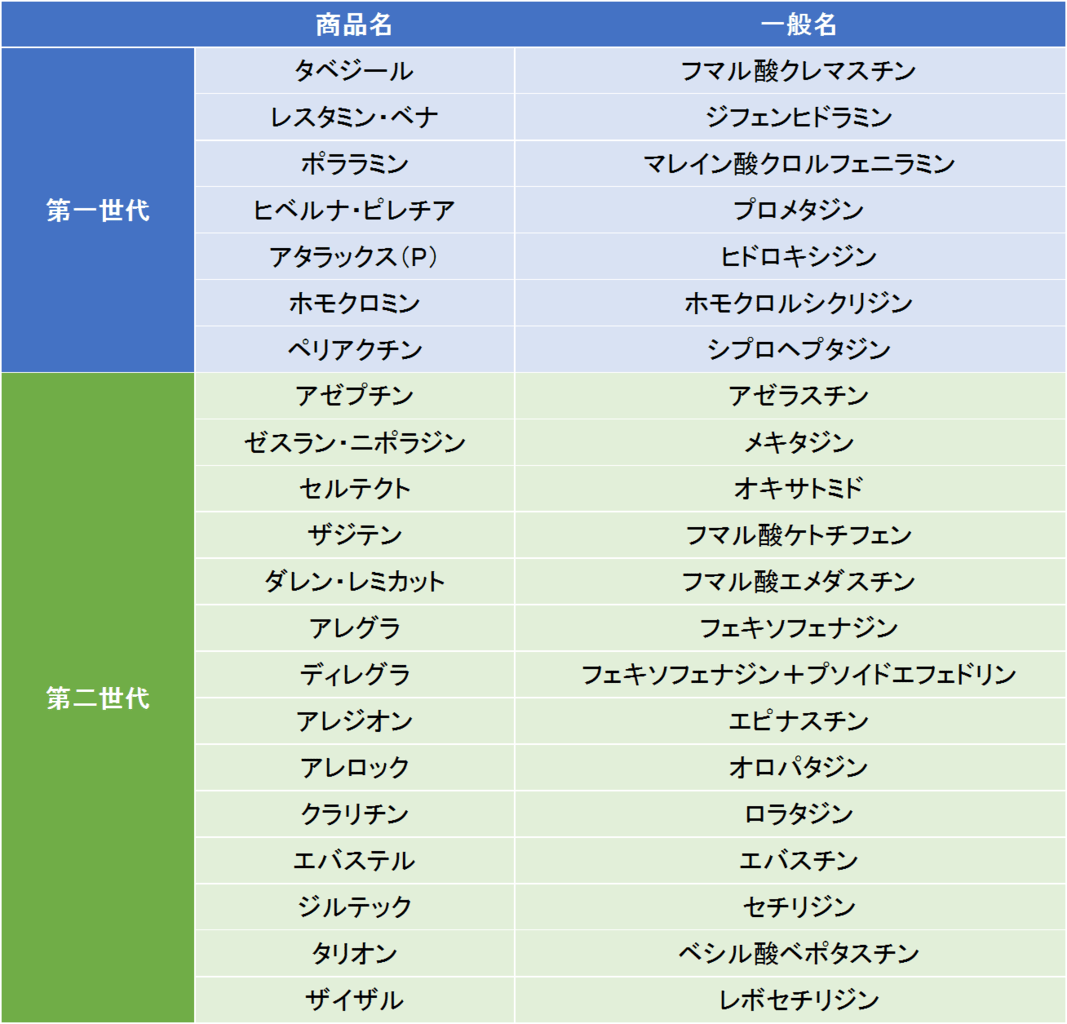

4.抗ヒスタミン薬の第一世代・第二世代の違いとは?

第二世代は第一世代に比べるとヒスタミンだけに作用するようにできていて、中枢への作用も少なくなっています。このため、眠気や口の渇きなどの副作用が軽減されています。

抗ヒスタミン薬は、ヒスタミン受容体をブロックすることでアレルギー反応を抑えて効果を示します。しかしながらヒスタミンは、実は全身に色々なところで活躍しています。

脳では神経伝達物質として情報の橋渡しをしていますが、抗ヒスタミン薬によって脳でのこの働きがブロックされてしまうと、中枢神経が抑制されて眠気が出現します。

また抗ヒスタミン薬は、抗コリン薬と似ている部分があります。このためアセチルコリン受容体をブロックしてしまい、便秘・口渇・尿閉といった抗コリン作用が起きることもあります。そのため抗コリン薬が禁忌である緑内障患者や前立腺肥大患者には、抗ヒスタミン薬も禁忌とされていました。

このように、副作用がかなり強いのが発売当初の抗ヒスタミン薬でした。こうした強い副作用のお薬を「第一世代」と呼んでいます。現在では副作用を逆に利用して、術後疼痛コントロール目的にソセゴン(痛み止め)+アタラックス(第一世代抗ヒスタミン薬)など投与することもあります。(病院用語では略して「ソセアタ」といいます)

1980年代になると、ヒスタミン受容体のみをブロックして、アセチルコリンの受容体をほぼブロックしないお薬が開発されました。中枢作用も少なく、このお薬を「第二世代」と呼んでいます。

これらのお薬の分類が下記の表になります。

第二世代は第一世代に比べると、副作用がだいぶ抑えられています。このため現在は、第二世代から使われることが主流になっています。どうしても第二世代では効果が不十分な時は、第一世代が使われることがあります。

ただし第二世代でも、ザジテンなどの一部は中枢のヒスタミンに作用してしまいます。このため眠気も強いですし、てんかんや熱性けいれんを悪化させてしまうリスクがあります。このような疾患がある方はザジテンのみ禁忌となっており、それ以外の眠気が強い抗ヒスタミン薬でも注意が必要です。

5.第二世代抗ヒスタミン薬の中でのアレグラの位置づけ

アレグラは眠気はもっとも少ないですが、効果の強さもマイルドになります。

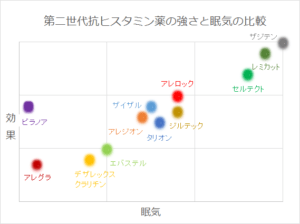

それでは、第二世代抗ヒスタミン薬の中ではアレグラはどのような位置づけになるでしょうか。代表的な第二世代抗ヒスタミン薬を比較して表にしたのでご覧ください。

※薬理学的なデータに加えて、私の使用経験を踏まえて作成しました。人によって薬の効き方も異なります。

これをみていただくと、アレグラは眠気が少ないかわりに効果がマイルドなことがお分かりいただけると思います。クラリチンとアレグラは同じくらいの効果ですが、眠気でいうとアレグラの方が少ないです。

現在主流で使われている第二世代抗ヒスタミン薬は、左下から真ん中にかけてのお薬です。アレグラの効果が不十分で効かないときは、真ん中の方の薬を使っていきます。

右上の方のお薬は、第二世代抗ヒスタミン薬には分類されますが、第一世代に近いお薬です。眠気が強いということは、中枢のヒスタミンもブロックしてしまうことを意味しています。どうしても効果が不十分な時に検討されます。

6.アレグラが向いている人とは?

- 運転や危険作業を仕事にしている方

- できるだけ負担の少ないお薬から始めたい方

- できれば市販薬にしていきたい方

- 1日2回の服用が可能な方

アレグラの特徴を一言で言えば、「効果も副作用もマイルドな抗ヒスタミン薬」と言えます。それではどのような方に向いているのかを考えていきましょう。

アレグラが最もよく使われている理由は、その眠気の少なさです。タクシーやトラックなどの運転が主とする仕事の方や、重機を扱ったり危険な薬品を扱ったりする方には向いています。抗ヒスタミン薬の添付文章に、運転や危険作業に関する注意喚起がないのはアレグラとクラリチンだけです。

それ以外にも、絶対に眠気は勘弁したい方にはよいでしょう。ただし効果はマイルドなので、症状をしっかりとコントロールできないのでしたら無理せずに、もう少し効果の強い抗ヒスタミン薬に変更するようにしましょう。

アレグラには市販薬も発売されています。将来的には市販薬に切り替えていきたい方は、アレグラを使っていくのも方法です。

ただしアレグラは、効果の持続時間が長くありません。このため1日2回の服用をしなければ、効果は安定しません。きっちりとお薬を1日2回飲める方に向いています。

7.アレグラの作用の仕組み(作用機序)

アレグラはどのようにして作用するのでしょうか?アレグラが最もよく使われる花粉症では、アレグラがどのように作用するのかをみていきましょう。

7-1.花粉症の症状が生じる原因とは?

目や鼻からスギ花粉を外に出そうとする防御反応です。涙や鼻水によって、結果として花粉を目の外から追い出そうとします。

花粉症というのは体が花粉を敵と認識して外に出そうとする防御反応です。その防御反応は以下のようになります。

- 花粉(スギ)が体内に侵入。

- マクロファージ(体の中の警察官)が異物と認識して花粉を食べる。

- マクロファージがT細胞、そしてB細胞とバケツリレーのように花粉の情報を次々に渡す。

- 花粉が次に入ってきたときに撃退するために、B細胞がIgEという特殊な爆弾を作り、肥満細胞(体の中の爆弾保管庫)に保管しておく。

- 花粉が再び侵入した際に、肥満細胞は保管しておいたIgE爆弾が発射されて花粉にくっつく。

- IgEが爆発することをきっかけに、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質(ケミカルメディエーター)が放出される。

このヒスタミンなどの化学物質が目に作用すると、目を刺激してかゆみや充血を生み出します。目のかゆみや充血が起こると、涙が出てきます。涙によって花粉を目の外に追い出そうとするのです。

このヒスタミンが鼻に作用すると鼻を刺激して、くしゃみや鼻水として外に花粉を出そうとするのです。

こうして目や鼻に異常があることを知らせて、体からスギ花粉を守ろうとしているのです。でも花粉は身体にとっては害にはなりません。ほっておけばよいのに、身体が過剰に反応してしまうアレルギーの病気なのです。

7-2.アレグラの作用機序

主に抗ヒスタミン薬として、ヒスタミンの働きをブロックすることでアレルギー反応を抑えます。

アレグラの主成分はフェキソフェナジン塩酸塩であり、第2世代の抗ヒスタミン薬になります。

ヒスタミンを阻害するということは、先ほどの説明でいうところの⑥の作用を邪魔します。④や⑤で出てくるIgEや肥満細胞を邪魔しても、すでにヒスタミンがたくさん作られた後では効果が期待しづらいです。速効性を求めるのであれば、直接目や鼻の症状を引き起こすヒスタミンをブロックする必要があるのです。

このようにアレグラは、ヒスタミンが受容体と結合するのをブロックすることによってアレルギー症状を抑えているのです。

まとめ

<メリット>

- 眠気が少ない

- 運転に関する注意がない

- 市販薬でも同一成分が発売されている

- ジェネリックが発売されている

- 剤形が豊富

<デメリット>

- 効果がマイルド

<向いている人>

- 運転や危険作業を仕事にしている方

- できるだけ負担の少ないお薬から始めたい方

- できれば市販薬にしていきたい方

- 1日2回の服用が可能な方

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用