非定型うつ病の原因と6つの要因

非定型うつ病(Atyical depression)とは、従来のうつ病とは異なる特徴のあるうつ病のことをさします。

従来のうつ病は、真面目で几帳面な人がかかる病気と考えられていました。これに対して非定型うつ病は、よいことがあると調子がよく、嫌なことがあると調子が悪くなるといった「気分反応性」がみられ、周囲も自分でさえも性格と考えてしまうことが多い「うつ病」です。

日本では最近になって「新型うつ病」というメディアが作りあげた言葉と共に広まりました。新型うつ病と非定型うつ病は厳密に言うと異なりますが、新型うつ病の患者さんは非定型うつ病の特徴を満たすことが多いです。

海外では1959年に報告されたのをはじめ、診断基準として確立されたのが1994年になります。けっして最近になって認められたうつ病というわけではありません。

ここでは、非定型うつ病の原因について詳しくみていきたいと思います。

1.非定型うつ病の特徴とは?

従来のうつ病とは全く違う症状がみられ、必ずしも休養して抗うつ剤を飲めばよくなるという「うつ病」ではありません。

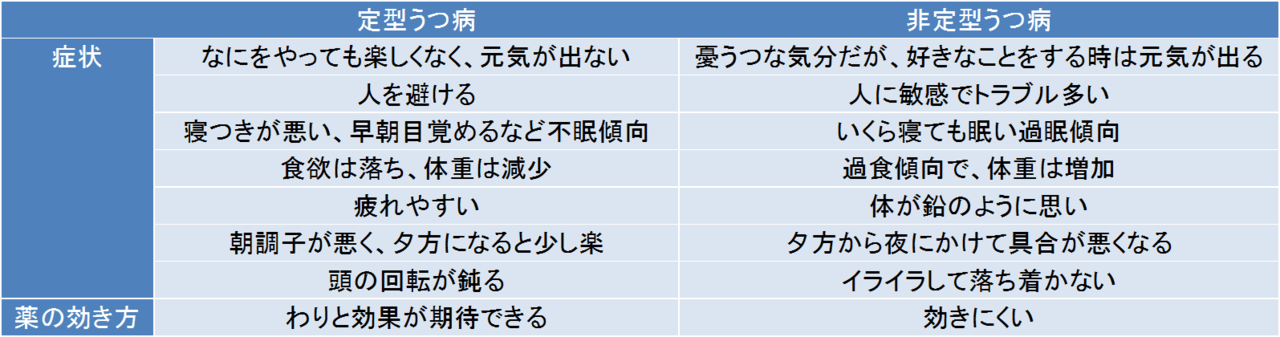

非定型うつ病とは、うつ病の診断基準は満たすけれども、従来のうつ病とは異なる特徴をもつ「うつ病」のことです。まずは従来のうつ病(定型うつ病)との違いをみてみましょう。

従来のうつ病は、真面目で几帳面な方がかかると考えられていて、周囲から見ても病気と分かるうつ病でした。症状としても、食欲が落ちて不眠になります。意欲も思考力も低下してしまい、何をするにも憂うつとなります。人との接触を避けようとします。

これに対して非定型うつ病では、憂うつな気分は確かにあるのですが、自分が楽しいことをするような時には、急に元気がでてくるのです。「うつ病で休んでいるのに、海外旅行は楽しめる・・・」といったことすらあります。症状としても過眠や過食が目立ち、周囲から自分を否定されることを極度に敏感になり、周囲に攻撃的になることもあります。

このように、従来のうつ病とは様相が異なる非定型うつ病ですが、調子が悪いときにはうつ病の診断基準を満たすほどの症状があり、本人にも大きな苦痛がある病気なのです。

従来のうつ病は、十分な休養をとったうえで抗うつ剤を服用し、比較的抗うつ剤も効果が期待できました。これに対して非定型うつ病は、単純に休めば治るという病気でもなく、抗うつ剤も効きにくいのです。カウンセリングなどによる精神療法的な関わりが必要となる病気なのです。

症状としては軽症~中等症であることが多いのですが、しばしば慢性化してしまいます。不安障害や摂食障害が合併しやすく、性格として固定してしまうとパーソナリティ障害となってしまいます。そういう意味では、早くから「非定型うつ病という病気」と捉えて治療をしていくことが大切です。

2.非定型うつ病の原因とは?

- うつ病の一種だが気分の反応性があるうつ状態

- 不安障害の延長線上のうつ状態

- 双極性障害の延長線上のうつ状態

非定型うつ病の原因を考えていくには、非定型うつ病がどういう病気なのかを知る必要があります。とくに精神療法が重要な非定型うつ病では、その背景にある原因を理解することも大切です。しかしながら非定型うつ病の原因は、はっきりとわかっていないのです。

うつ病であればセロトニン仮説やBDNF仮説をはじめ、何らかの脳の機能的異常があるのではと考えられました。しかしながら非定型うつ病では、抗うつ剤などの薬の反応も人それぞれです。「脳の前頭葉の機能異常があるのでは?」などの説がありますが、まだ脳の機能的異常もはっきりしていません。

非定型の症状の特徴を満たしていれば、すべて非定型うつ病と診断されます。ですから非定型うつ病は、結果的に似たような症状になるけれども、その原因は様々である可能性が高いのです。このように非定型うつ病は、さまざまな病気の集合体と考えるのが現実的です。ですから、非定型うつ病の原因をひとつに考えていくのは困難なのです。

非定型うつ病がどういう病気なのか、4つの考え方があります。その4つのどれも可能性があると考えて、患者さんごとに原因を考えていくのが一番現実的なのではないかと考えています。

まず、大きく分けて2つの考え方に分けられます。単極性か双極性かという2つの考え方にわけられます。単極性とはうつ症状だけの状態、双極性とはうつ症状だけでなく躁症状の要素がある状態をさします。それぞれに2つの考え方があります。

まずは非定型うつ病を単極性とみなす考え方をみていきましょう。

1つ目は、気分の反応性が原因と考える説です。良いことがあれば楽しくなり、悪いことがあれば落ち込むというのは当たり前のことです。しかしながらその落差があまりに大きいと、物事の考え方や周囲との人間関係にも影響が及んでしまいます。

2つ目は、不安や恐怖などがもともと強いことが原因と考える説です。このため他人からの批判や指摘に過度に敏感になります。もともとの不安が強い気質が発展し、日々のストレスの積み重ねの中で非定型うつ病の症状があらわれるのではと考えます。

次に非定型うつ病を双極性とみなす考え方をみていきましょう。

1つ目は、双極性障害という脳の機能異常のうちのひとつと考える説です。双極性障害のうつ状態では、倦怠感や脱力感が強く、過眠や過食などの症状がみられます。そのうつ状態をみれば、確かに非定型うつ病と見分けはつきにくいです。

2つ目は、双極性障害の軽症と考える説です。双極性の程度の問題であって、双極スペクトラム障害の中の軽症と考えます。

このように見ると、非定型うつ病の原因としては大きく3つに分けられます。

- うつ病の一種だが気分の反応性があるうつ状態

- 不安障害の延長線上のうつ状態

- 双極性障害の延長線上のうつ状態

これらのうつ状態はしばしば慢性化したり繰り返したりするので、性格として固定してしまってパーソナリティー障害とわからなくなってしまうこともあります。

3.非定型うつ病になりやすい要因とは?

このように、非定型うつ病は様々な病気の集合体ともいえるので、その原因も人それぞれとなります。しかしながら、非定型うつ病になりやすい要因はいくつかあげられます。

非定型うつ病で多い患者さんの傾向なども踏まえながら、みていきたいと思います。

①女性に多い

一般的にうつ病は女性に多いですが、非定型うつ病はさらに女性に多いです。非定型うつ病の方は、女性が6~7割になります。男性の2~3倍になります。うつ状態の症状を訴える女性患者さんのうち、3人に1人は非定型症状がみられる印象があります。

女性が多いことを見ると、脳の機能的な異常だけで説明することはできません。以下にあげるような心理的・社会的な影響も大きいと思われます。

②若い人に多い

うつ病の平均発症年齢が32.3歳であるのに対して、非定型うつ病は16.8歳と非常に若いです。

10代後半から20代前半に発症することが多いのです。これには大きく2つの原因があるように思います。

- 非定型うつ病の一部に双極性障害の要素があること

- 非定型うつ病が人格の未成熟さも関係していること

双極性障害は一般的に、うつ病よりも若い方が発症します。診断が難しく、後になってから双極性障害と診断されることが多いですが、もとをたどれば10代や20代で発症する方が多い疾患です。非定型うつ病の一部に双極性障害の要素がある発症は若くなります。

また、一般的に年を取るにつれて人格が成熟していくので、非定型うつ病は人格が未成熟なことが関係していると考えられます。

③不安になりやすい人に多い

非定型うつ病では、拒絶過敏性が認められます。他人から自分を否定されることに対して、過度に敏感になっています。ささいな一言に悪意を感じてしまったり、ちょっと叱られただけで自分の全てを否定されたかのように感じてしまいます。

この拒絶過敏性は、対人不安や自己愛(高いプライド)が根底にあることが多いです。他人からどう思われているかを非常に気にして、病気になる前は周囲にあわせて生きている方も多いです。常に他人に対して緊張感を抱いて生活していく中で、やがて破たんして落ち込みが強くなり、非定型うつ病に発展する方がいらっしゃいます。

④外傷体験を持つ方に多い

非定型うつ病を発症する方は、何らかの外傷体験(トラウマ)を抱えていることも多いです。外傷体験は女性の方が受けやすく、そのことも非定型うつ病に女性が多い原因となっていると考えられます。

虐待やネグレクトといった物はもちろんですが、育て方が関係していないとは言えないでしょう。子供が健全に育っていくためには、基本的信頼感という他者に対する根拠のない信頼感が重要になります。このためには、母親の関わりはとても重要です。無条件の親からの愛情だけでなく、子供が自発的に行ったことに対して親が共感することが大切だと考えられています。

⑤性格傾向

うつ病の患者さんでは、執着気質やメランコリー親和型といった病前性格(病気の前の性格)が関係しているといわれています。

執着性格とは、一度起こった感情が冷めにくく、むしろ熱しやすくなるのが特徴で、仕事に熱心で凝り性、几帳面で正直、強い正義感や義務感がある性格です。感情の興奮が続いて休息ができず、病気につながってしまうのです。

メランコリー親和型性格とは、秩序愛が基本にあって、良心的で義務を意識し、決まり事をきっちりと守る 性格です。保守的で消極的な傾向にあります。秩序が保たれている時はよいのですが、そこに変化が加わってうまくいかなくなると破綻してしまって、病気に発展します。

これに対して非定型つ病では、発症する前はいわゆる「いい人」であることも多いです。非定型うつ病の方の病前性格をあげてみます。

- 自信がない

- 自己主張が苦手

- 完璧主義で責任感が強い

- 他人からの評価を気にする

- プライドが高い

- 優しい

自分に自信がなく自己主張が苦手で、他人に合わせて生きているのです。ですから、周囲からの評判も悪くなく、成績なども優秀な方も多いです。完璧主義であることも多くて、そういう意味では責任感も強いのです。

しかしながら、プライドが高い反面、自分に対する自信はありません。他人に目を非常に気にするので、マイナスの評価には敏感になってしまいます。自分で受け止めることができないので、少しずつ他人に責任を転嫁しがちになっていきます。

このような性格な方が、例えば社会人になって上司から注意をされると、過大なストレスとなり非定型うつ病を発症してしまいます。そして次第に、性格の変化につながっていくのです。

⑥遺伝も可能性がある

非定型うつ病にどこまでの遺伝性があるかどうかは、現在のところよくわかっていません。しかしながら非定型うつ病の家族には、非定型うつ病の方が多いという報告があります。もちろん家族は養育環境や生活環境なども似ているので、非定型うつ病になりやすいという面もあるでしょう。しかしながら定型うつ病と比較しても、遺伝の影響は大きいという報告もあります。

非定型うつ病が双極性障害と関係していると考えると、定型うつ病よりも遺伝の影響は大きいと考えられます。双子を比較した研究では、まったく同じ遺伝子をもっていても半数は発病しないという報告があります。これをふまえると、遺伝の影響は多少なりともありますが、過度に心配する必要はありません。

4.新型うつ病の原因からみる非定型うつ病

新型うつ病は、明らかに社会に不適応な心理的・人格的課題があるうつ病の集合体と考えられます。非定型うつ病の症状を取りうることが多いことから、家庭環境や社会環境の変化も非定型うつ病の原因といえます。

うつ病というと、いわゆるメランコリー親和型うつ病がその典型的でした。しかしながら現代では、いわゆる新型うつ病という多彩なうつ病がみられるようになりました。

新型うつ病とはメディアが作りだした言葉で、正式な病気の概念ではありません。しかもその言葉が使われる人や文脈によって、「従来のうつ病とは異なるタイプ」という概念であったり「最近になってみられるうつ病のタイプ」という概念で使われています。

おおよその新型うつ病のイメージとしては、

- 遊んでいる時は元気なのに、仕事となるとできなくなる

- プライドが高くて、すぐ人のせいにする

- わがままで自己中心的

といったネガティブなイメージでしょう。確かに新型うつ病は、症状をもとに診断基準をみていけば非定型うつ病に含まれることが多いです。しかしながら新型うつ病と非定型うつ病は異なります。

新型うつ病としては、逃避型うつ病・現代型うつ病・未熟型うつ病・ディスチミア親和型うつ病などといった概念が提唱されています。これはうつ病の症状と、現代社会の中での人格や心理の変化と結び付けて考えられた概念です。

逃避型うつ病や現代型うつ病、ディスチミア親和型うつ病では、家庭環境や社会環境の変化によって、うつ病の病像が非定型に変化していることを意味しています。

未熟型うつ病では、もともともっているエネルギーは高いにもかかわらず、それをコントロールするための人格が未熟と考えられています。そのエネルギーが攻撃性や行動化という方向に出てしまうのです。

このような意味では、新型うつ病の原因に現代社会の問題が隠れているともいえます。そしてその病像は、非定型うつ病の症状をとりうることが多いのです。

新型うつ病について詳しく知りたい方は、「うつ病の種類(メランコリー親和型と新型うつ病)とは?」をお読みください。

まとめ

近年は心の病に対する世間の認識も広まり、精神科や心療内科を受診する敷居は低くなってきています。

これまでは本人も周囲も性格として片づけていたのが、病院に受診して非定型うつ病と診断されることが多くなっています。

一見すると怠けているようにもみえることのある非定型うつ病ですが、本人の症状は本物です。慢性化することも多く、本当に苦しみが深いのです。非定型うつ病は病気ととらえ、しっかりと治療していくことが必要です。そのためにも、患者さんごとに原因を探っていくことが必要です。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用