非ベンゾジアゼピン系睡眠薬とは?効果と副作用の比較

マイスリーやアモバンやルネスタといった睡眠薬は、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬に分類されます。成分名がZからはじまるものが多いので、Z系睡眠薬とも呼ばれています。

従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬と比べると、翌朝への眠気の持ち越しやふらつき、倦怠感といった副作用が軽減されています。依存性も低いために、使い勝手のよい睡眠薬として処方が増えています。

ここでは、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果と副作用ついて詳しくみていきたいと思います。また、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の中での比較もみていきましょう。

1.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬とベンゾジアゼピン系睡眠薬の違い

ω1受容体に選択的に作用してω2受容体にはわずかしか作用しません。このため、抗不安作用や筋弛緩作用が少ないです。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン骨格という構造を持っていません。このため、このような名称で呼ばれているのですが、この薬もベンゾジアゼピン受容体に作用します。それでは、この2つの睡眠薬の作用にどのような違いがあるのでしょうか?

ベンゾジアゼピン系睡眠薬が作用するベンゾジアゼピン受容体は、もっと細かくみるとω1受容体(α1受容体)とω2受容体(α2・α3・α5受容体)の2つに分けられます。このうち、ω1受容体は睡眠作用に関与しており、ω2受容体は抗不安作用や筋弛緩作用に関与しています。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬はω1とω2の両方に作用するのに対して、非ベンゾジアゼピン系薬はω1受容体にだけ作用するために副作用が少なくなるのです。ですが、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のω1に対する作用は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬よりは緩やかなものとなってしまいます。ですから効果が少しマイルドになってしまいますが、依存のしにくさにつながっています。

2.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の作用機序

GABAの働きを強めて、脳の活動を抑えます。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果も、ベンゾジアゼピン受容体に作用することで発揮されます。それではどのようにして睡眠効果がでてくるのか見ていきましょう。

このお薬の効果は、GABAが関係しています。「GABAってなんか聞いたことあるぞ?」って方もいらっしゃるかもしれません。リラックスする物質として、GABA入りのチョコレートなどが流行っていましたね。

GABAは脳の中での情報の受け渡しに関係していて、神経伝達物質とよばれます。リラックスすると言われている通り、脳の神経細胞の活動を抑える作用があります。神経伝達物質にはいろいろなものがありますが、GABAは脳内で2番目に多いです。1番目はグルタミンという興奮に関係する物質ですので、GABAは脳の活動を抑制する物質としては1番多いのです。

GABAがどのようにして脳の活動を抑制するのでしょうか?これにはCl–が関係しています。GABA受容体はCl–の通り道(イオンチャネル)にくっついています。GABAがGABA受容体にくっつくと、Cl–チャネルが開いて神経細胞の中にCl–が入っていきます。マイナスのイオンが入ってきますので、細胞の中が電気的にマイナスになります。神経細胞の興奮は、細胞の中が電気的にプラスになることで起こります。このため、Cl–が入ってくると興奮しにくくなるのです。

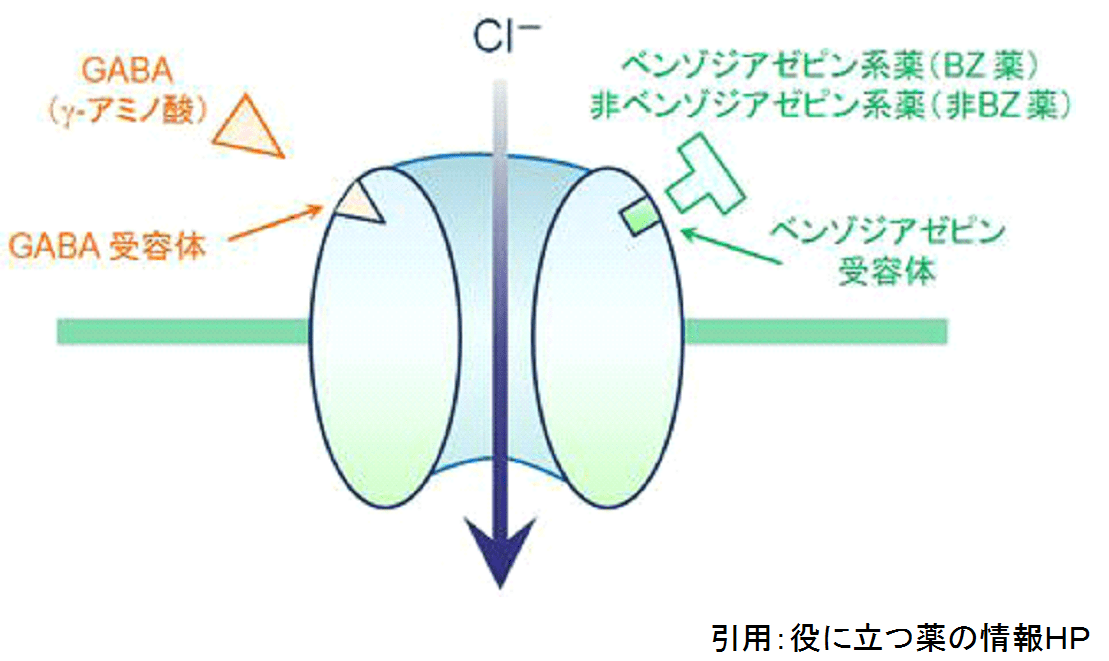

それでは、ベンゾジアゼピン受容体はこのGABAやCl–チャネルとどのような関係があるのでしょうか?図をみてみましょう。

GABA受容体が結合するCl–チャネルの別のところに、ベンゾジアゼピン受容体が存在します。ここに非ベンゾジアゼピン系睡眠薬がくっつくと、GABAがGABA受容体にくっつきやすくなります。つまり、ベンゾジアゼピン受容体が活性化することによってGABA受容体の作用が強まります。これによりCl–イオンの流入を促進させることで、脳の活動を抑えることができるのです。

3.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果と特徴

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、脳の活動を抑えることで睡眠をもたらします。ですから、少しずつウトウトしてきて眠りに入るというよりは、急に効いてきて ストンと眠るような感覚です。私自身も3種類ほど試してみたことがありますが、翌朝になっていつ眠りについたのかよく思い出せませんでした。このような睡眠への導き方には、メリットもデメリットも両方あります。それぞれ見ていきましょう。

3-1.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット

- 即効性がある

- 効果をある程度予測できる

- 翌朝の眠気やふらつきなどの副作用が少ない

- 睡眠が深くなる

- 依存性が少ない

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬には即効性があります。飲み続けているとジワジワ効いてくるようなお薬ではなく、薬を飲みはじめたその日から効果が期待できます。眠れないのはつらいので、早く抜け出したいですよね。また、作用時間をみれば効果の予想をすることができます。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、睡眠だけに作用するように作られていますので、筋弛緩作用や抗不安作用がわずかです。このため、ふらつきなどの副作用が少ないです。転倒などが怖い高齢者の方にも使いやすいお薬です。また、作用時間が短いものが多く、翌朝の眠気なども少ないです。

さらにベンゾジアゼピン系睡眠薬と異なるメリットとしては、他にも2点あります。1つ目は、睡眠が深くなる作用があることです。深い睡眠を増やす作用があるので、睡眠の質もよくなります。2つ目としては、依存性が少ないことです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬と比較すると依存が形成されにくいことが報告されています。

3-2.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のデメリット

- 効果が中等度

- 作用時間が短いものしかない

- 健忘の副作用が多い

- 依存性は軽減されているものの乱用が多い

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、催眠効果の面では強いベンゾジアゼピン睡眠薬よりマイルドになってしまいます。ω1受容体への作用が緩やかであるためです。このため、頑固な不眠があるような方には効果がみられないことがあります。

また、このタイプの睡眠薬には超短時間型の睡眠薬しかありません。寝つき特化型の睡眠薬になっていて、中途覚醒や早朝覚醒がみられる方には効果がないことがあります。そのかわり、翌朝に睡眠薬の効果が持ち越してしまうことは少ないです。 副作用としては、急激に作用してしまう睡眠薬ですので、中途半端な覚醒状態になって健忘の副作用がみられることがあるので注意が必要です。これらは、以下の「非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用」のところで詳しくご説明しますね。

依存性は少ないことが報告されていますが、睡眠薬(特にマイスリー)の乱用されることが多いです。処方量も多いためかと思いますが、病院でも安易に処方されるために乱用されることがあります。

4.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用

注意するべき副作用について、症状ごとに見ていきましょう。

4-1.眠気の翌朝への持ち越し

ほとんど見られませんが、まれに認められます。減量してみましょう。

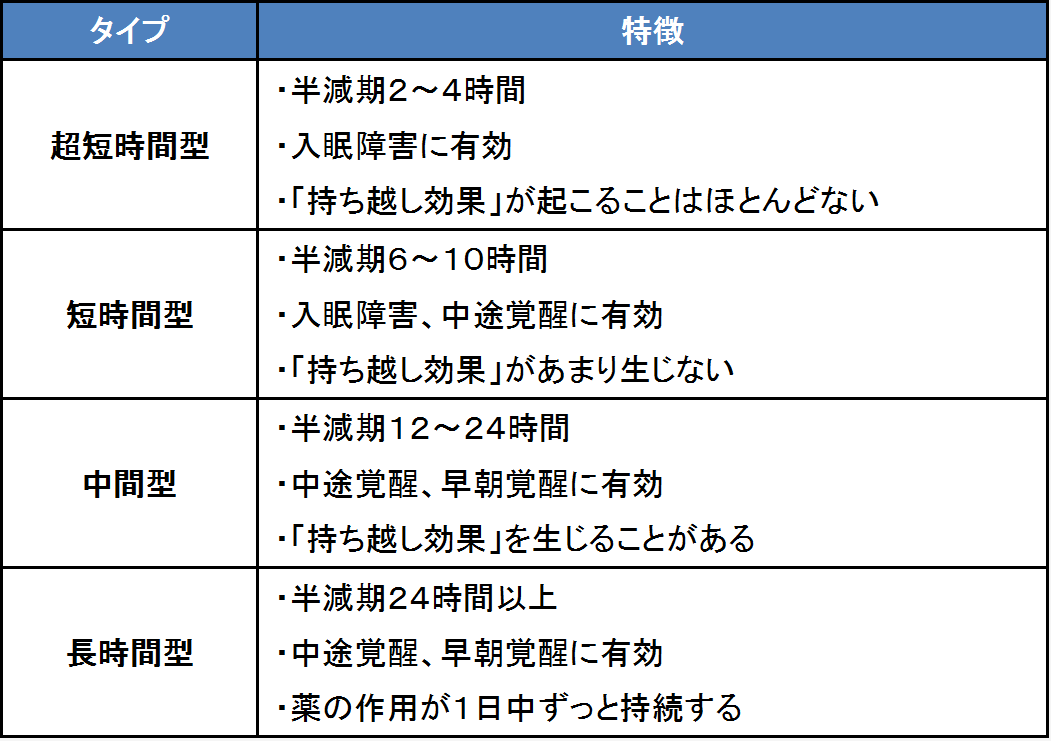

睡眠薬は夜だけに効いてくれれば理想ですね。ですが睡眠薬が効きすぎてしまうと、翌朝まで眠気が続いてしまうことがあります。これを「持ち越し効果(hung over)」といったりします。眠気だけでなく、だるさや集中力の低下、ふらつきなどがみられます。

「眠気が強くて朝起きれない」

「午前中がぼーっとしてしまう」

となってしまうと生活に支障がきてしまいますね。事故などにつながることもあるので注意が必要です。

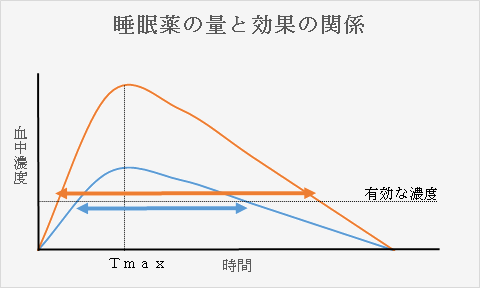

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、超短時間型の睡眠薬しかありません。半減期も2~5時間と短いので、普通に服用していると翌朝に眠気を持ち越すことはほとんどありません。中途半端な時間に起きてしまって、睡眠薬を飲んでしまって起きることがあるくらいでしょうか?まれに睡眠薬の代謝が悪い方がいて、薬が効きすぎてしまうこともあります。

眠気が翌日に持ち越してしまうようですと、効果の効きがより短い薬に変えるか、睡眠薬を減量していくかになります。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の中で、半減期のより短い睡眠薬に変えていくのはひとつの方法でしょう。それが難しければ、睡眠薬の量を少なくしていきます。薬の量を少なくすると半減期はかわりませんが、薬が有効な濃度での時間が短くなるので作用時間が短くなります。

4-2.健忘

睡眠薬を飲んだらすぐに布団に入って寝るようにしましょう。それでも改善がなければ、減量したり、効果の持続が長い薬に切り替えます。

睡眠薬を服用した後に、記憶することができなくなってしまうことがあります。朝起きると自分でも全く覚えていないのにお菓子の袋が散らかっていたり、友達に電話してしまっていたりします。アメリカの議員がマイスリーを服用した後に、記憶がないままに車の事故をおこしてしまったことを機に注目されるようになりました。

記憶することができないだけですので、不思議かもしれませんが周囲からみると普通に行動しています。当の本人は全く覚えていないので不気味ですし、生活にも支障をきたしますね。

睡眠薬を飲んでから物忘れが起こってしまうので、「前向性健忘」といいます。このような状態になるのは、睡眠薬が中途半端な覚醒状態にしてしまうためです。その結果、海馬を中心とした記憶に関わる部分の機能だけが落ちてしまうのです。

前向性健忘は、睡眠薬が急激に作用する時に起こりやすいです。

- 効果の短いタイプの睡眠薬

- 睡眠薬の量が多い

- アルコールと睡眠薬を併用した時

このような時には、前向性健忘がおこりやすくなってしまいます。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、効果の短いタイプの睡眠薬しかありませんので注意が必要です。もし前向性健忘がみられたときは、まずは睡眠薬を飲んだらすぐに布団に入るようにしましょう。それでも改善がないときは、

- 効果の長いタイプの睡眠薬に変える

- 睡眠薬を減量する

- アルコールと一緒に睡眠薬を絶対に飲まない

これらの対策をとっていきましょう。

4-3.睡眠薬依存

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は依存を形成しにくいですが、長期で服用していると少しずつ依存が形成されていきます。

睡眠薬では、依存してしまって止められなくなってしまうことがあります。ですから、ちゃんと出口を見据えて薬を使っていくことが大切です。

依存には大きく3つのポイントがあります。身体依存と精神依存と耐性の3つです。

身体依存とは、薬が身体からなくなっていくと離脱症状が起こることです。身体が薬のある状態に慣れてしまうことで、急になくなるとバランスが崩れてしまいます。身体の依存です。睡眠薬を急にやめてしまうと、むしろひどい不眠(反跳性不眠)におそわれることがあります。

精神依存とは、精神的に頼ってしまうということですが、これは効果の実感の強さが重要です。効果が早く実感され、効果がきれる実感が大きいものほど精神的に頼ってしまいます。心の依存です。不眠は非常につらいですから、睡眠薬には頼ってしまうようになります。

耐性とは、薬が体に慣れてしまい効果が薄れていくことです。はじめは1錠で効いていたのに少しずつ眠れなくなってしまう時は耐性が形成されています。

睡眠薬の依存を心配されている方は多いですが、アルコールに比べたらはるかにマシです。過度に心配することはありません。医師は依存にならないように意識して処方していますので、医師の指示通りの量を守って服用すれば問題ありません。睡眠薬依存が本当に問題になるのは、睡眠薬の量がどんどん増えていって大量になってしまう方です。耐性ができて薬が効かなくなっていき、その結果どんどん薬の量が増えていくような方は要注意です。ちゃんとある程度の量でコントロールできているならば大丈夫です。

このような依存になりやすい方には、衝動的になりやすいなどの傾向があります。また、できるだけ依存が少ない睡眠薬から選択していくようにします。ベンゾジアゼピン系睡眠薬をつかうのでしたら、できるだけ非ベンゾジアゼピン系睡眠薬から使っていきます。ルネスタでは1年、マイスリーでは8か月連続服用しても耐性が認められなかったとする報告があります。比較的依存性は低いと考えられています。ですが、長期に服用していると依存は形成されていってしまいます。

睡眠薬とアルコールの併用は絶対にやめてください。眠れないから寝酒をしている方も多いかも知れませんが、これは睡眠には悪影響です。それに加えて睡眠薬と併用すると、依存になりやすくなってしまいます。絶対にやめましょう。

5.非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の比較

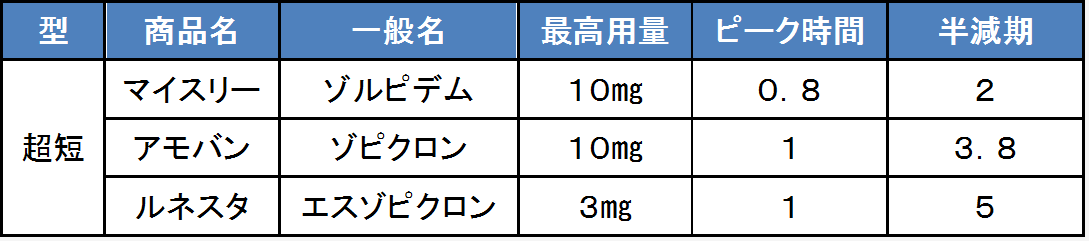

最高用量で比較した時の効果の強さは、アモバン>マイスリー≧ルネスタという印象です。作用時間の長い順にみると、ルネスタ>アモバン>マイスリーになります。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、日本ではマイスリー・アモバン・ルネスタの3種類が発売されています。海外ではもう1種類、ソナタ(ザレプロン)というお薬が発売されています。それでは、日本で発売されている3種類の非ベンゾジアゼピン系睡眠薬について比較してみましょう。睡眠薬の強さと作用時間の点で比較してみましょう。

まず、睡眠薬の強さに関してみてみましょう。この3剤の中で、アモバンとルネスタは親戚です。アモバンは2つの左右対称な成分(光学異性体)でできていま す。その成分のうち、睡眠効果の強い半分だけを取り出したのがルネスタなのです。最高用量のアモバン10mgとルネスタ3mgとで比較すると、アモバンの方 が効果がある印象をうけます。マイスリーは最高用量の10mgでは、ちょうどこの間にくるでしょうか?作用の特徴としては、マイスリーではω1に対する選 択性は高いです。ですから、マイスリーの方がより純粋に睡眠効果だけを期待するお薬といえます。

次に、作用時間に関してみてみましょう。半減期とは、薬の血中濃度が半分になるまでにかかる時間のことです。半減期が短いお薬は、身体からすぐに薬が抜けていってしまうということを意味します。この半減期をみると、睡眠薬の作用時間を予想することができます。この3剤で比較すると、ルネスタ>アモバン>マイスリーの順になります。

睡眠障害にもいろいろなタイプがあります。寝つきが悪い「入眠障害」、途中で目が覚めてしまう「中途覚醒」、明け方に目が覚めてしまう「早朝覚醒」。睡眠障害のタイプに合わせて、睡眠薬の作用時間を変えていきます。非ベンゾジアゼピン系の3剤は、基本的には入眠障害に使うお薬です。ルネスタやアモバンでは、中途覚醒などにも多少の効果が期待できます。

最後に、アモバンやルネスタには苦みの副作用があります。唾液から分泌されるために、飲んだ直後だけでなくて翌日も続くことが多いです。人によって苦みがない方もいらっしゃいます。何らかの薬の成分が原因と考えられていますが、残念ながらよくわかっていません。ルネスタの方が、苦みを感じることが少ないです。

まとめ

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ω1受容体に選択的に作用してω2受容体にはわずかしか作用しません。このため、抗不安作用や筋弛緩作用が少ないです。

GABAの働きを強めて、脳の活動を抑えます。

メリットとしては、

- 即効性がある

- 効果をある程度予測できる

- 翌朝の眠気やふらつきなどの副作用が少ない

- 睡眠が深くなる

- 依存性が少ない

デメリットとしては、

- 効果がマイルド

- 作用時間が短いものしかない

- 健忘の副作用が多い

- 依存性は軽減されているものの乱用が多い

最高用量で比較した時の効果の強さは、アモバン>マイスリー≧ルネスタという印象です。作用時間の長い順にみると、ルネスタ>アモバン>マイスリーになります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用