アルコール(お酒)の薬・妊娠・授乳への影響とは?

お酒を好きな方は多いかと思います。晩酌を楽しみにしていたり、友達や同僚との飲み会が何よりの息抜きという方もいるでしょう。

お酒は身体に負担にはなるのですが、ほどほどを守っていれば問題はありません。ストレスも発散されて、むしろ良い側面のほうが多いかと思います。

しかしながら、病気になってしまったらお薬を飲まなくてはいけなくなります。女性であれば、妊娠と出産の機会もあります。そんなときに、お酒は飲んでいてもよいものなのでしょうか。

お酒、すなわちアルコールは、お薬とも相互作用があります。また妊娠や授乳に際しても、影響は少なくありません。ここでは、アルコールのお薬や妊娠・授乳への影響を正しく理解して、付き合い方を考えていきましょう。

1.アルコールのお薬への影響

様々な要因で、薬とアルコールの血中濃度が不安定になります。ですから原則的に、お酒と薬を一緒に服用してはいけません。ただし定期的に服用することが重要なお薬は、お酒の飲み方に注意し、服用を続けましょう。

まずは皆さんが関係する、お薬についてみていきましょう。お薬を服用したときに、お酒は飲むとよくないことは多くの方が理解されていると思います。

実のところ、お薬の説明書である添付文章には、「アルコールとの併用が禁止」と書かれているものはほとんどありません。「相互作用があるので、併用注意」となっています。だからといって、アルコールとお薬を併用してよいというわけではありません。

お薬の添付文章では、アルコールとお薬との飲み合わせしか考えられていません。長い目で考えたときに、アルコールは治療への大きな支障になることがあります。もう少し詳しく、お酒の薬への影響を見ていきましょう。

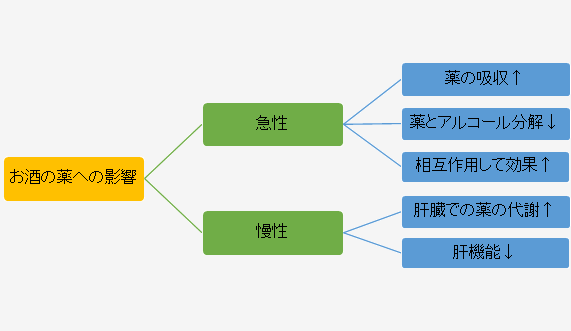

お酒の影響を考える時には、すぐに影響のある影響(急性)と、少しずつジワジワでてくる影響(慢性)とに分けて考えると理解しやすいです。

急性の影響からみていきましょう。アルコールは、脂っぽい薬の吸収を促進する働きがあります。ですから、お酒と薬を同時に服用してしまうと、薬の吸収が一気に上がってしまうので危険です。お酒と薬を一緒に飲む「チャンポン」は絶対にやめましょう。

お薬もアルコールも、同じ肝臓で分解します。ですから、お薬とアルコールのどちらもが残りやすくなってしまいますので、注意が必要です。

鎮静や催眠作用がある精神科の薬では、お酒と薬が相互作用して効果が強く出てしまうものが多いです。お酒は少量ですと気分が高まりますが、量が増えると眠くなったりします。相互作用してしまい、抑える効果が強く出過ぎてしまうことがあります。

お酒は肝臓によくない…ということは広く知られているかと思います。慢性的に飲酒を続けていると、薬を代謝している肝臓に大きな負担となります。少しずつダメージは蓄積していき、肝機能障害となります。

肝機能が低下してしまうと、薬の分解は遅れてしまいます。肝臓の解毒機能も低下するので、有害物質がたまりやすくなってしまいます。

肝機能が低下する手前では、むしろ肝臓は頑張ってしまいます。肝臓にとってみれば仕事の量が増えてしまうようなもので、身を削って働くのです。このため肝機能が一時的に上がって、アルコールが血中にないときの薬の分解は早くなっていきます。

この状態がしばらく続き、限界を迎えると肝機能低下が認められるのです。悲しいかな、古典的なうつ病のような経過をたどるのです。肝臓も過労でつぶれてしまいます。

このように、血中濃度の不安定さが増してしまいます。

治療の面からは、アルコールの依存に注意が必要です。こちらも精神科のお薬で特に気を付ける必要があります。アルコールは、飲み続けていくことで身体に慣れてしまう耐性という特徴があります。

すると同じ量では酔えなくなってしまい、少しずつ量が増えてしまいます。それだけでなく、アルコールが体が抜けると調子を崩してしまう身体依存が認められます。そしてアルコールは、実感が強いために精神的にも依存しやすいです。

2.お薬が必要なときのお酒との付き合い方

飲酒習慣は改善していく必要があります。機会飲酒は、飲み方を気を付けることが必要です。

これを踏まえて、お薬が必要なときにお酒はどのようにすればよいでしょうか。考えていきましょう。

一番の理想は、お薬を服用中はアルコールを控えることです。しかしながら現実的には、付き合いで飲みに行かなければいけないこともあります。ちょっとの晩酌が、大きなストレス発散になっていることもあります。

そのようなときは、以下のような注意が必要です。

- お酒をゆっくり、いつもの半分ほどにする

- 長く服用するお薬は、スキップしない

- お薬とアルコールを一緒に服用しない

まず注意していただきたいのが、お酒の飲み方です。お薬と併用することで、アルコールも体に残りやすくなります。つまり、お酒に酔いやすくなるのです。いつもよりも酔いが早くもなりますので、ゆっくりと飲むことを心がけてください。そしてお酒の量も、いつもの半分くらいに控えるようにしましょう。

お薬に関しては、その種類によっても対応が異なります。例えば精神科でいえば睡眠薬や精神安定剤などの場合、お薬を飲まなくてよいならば控えたほうが良いです。即効性があって必要な時だけに使うお薬は、できるならば中止してしまってもよいです。

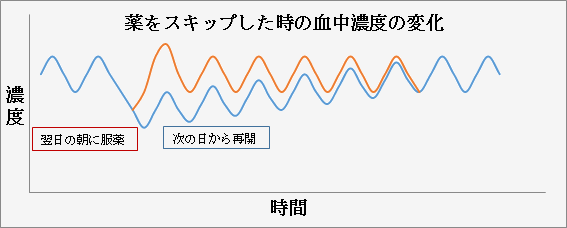

それに対して、お薬を続けていく必要があるお薬は、服薬をスキップしてはいけません。少しずれてもいいので、お薬をきっちりと服用することが大切です。

こういったお薬の場合、薬を服用しないでスキップしてしまうと血中濃度がガクンと落ちてしまいます。精神科では抗うつ剤、内科では生活習慣病のお薬などは、ずれてもよいので服用した用が良いです。

最後にひとつ、お薬とアルコールを一緒に服用してはいけません。薬の吸収が一気にあがってしまうので、注意しなければいけません。薬とお酒が胃腸で同時に吸収されないように、少しだけ時間をあけるようにしましょう。

3.アルコールの妊娠への影響

妊娠が分かったら、アルコールは原則的に控えるべきです。赤ちゃんに影響し、種々の奇形、成長障害や中枢神経障害などを生じます。

女性の場合は、妊娠という大きなイベントがあります。酷かもしれませんが、妊娠中は禁酒するべきです。妊娠は必ずしも計画的にするものではないので、突然判明することもあるかと思います。妊娠の可能性があると分かった段階から、飲酒を控えることが大切です。

妊娠中にお酒を飲んでしまうと、アルコールは胎児・乳児の脳や体の発育に影響を及ぼすことが明らかになっています。アルコールが赤ちゃんにどのような影響があるのか、みていきましょう。

妊娠中にアルコールを摂取すると、様々な赤ちゃんへの影響があります。途中で妊娠が継続できなくなり、流産や死産のリスクも高まってしまいます。また奇形が生じることもあり、先天異常のリスクが高まります。

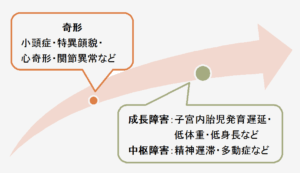

アルコールの影響は、妊娠の時期によっても違いがあります。妊娠初期は赤ちゃんの期間形成期にあたり、重要な臓器が作られていきます。このため、奇形が問題となってきます。それに対して妊娠中後期は、赤ちゃんが成長していく機関です。ですから、成長障害や中枢神経障害などが認められます。

アルコールによって認められることが多いのは、具体的に以下のようなものになります。

- 奇形:小頭症・特異顔貌・心奇形・関節異常など

- 成長障害:子宮内胎児発育遅延・低体重・低身長

- 中枢障害:精神遅滞・多動症など

これらの症状を有する典型的なものは、胎児性アルコール症候群といわれています。原因としては、エタノールおよびその代謝産物であるアルデヒドが関与しています。これらの物質が胎盤を通過して、胎児の細胞増殖や発達を障害すると考えられています。

飲酒量も関係していて、多ければ多いほど異常が発生しやすいです。どの量だと安全なのかは、まだわかっていません。

また一回の飲酒量が多くなると母体の血液中のアルコール量も増加するので、胎児への影響は強くなります。ビール350ml一本程度まで(アルコール15g=0.75合)ならば、影響はほとんどないという報告もあります。ですが6本以上で明らかに奇形が高くなり、8本以上で胎児アルコール症候群発症率は30~50%と報告されています。

4.お酒の授乳への影響

授乳が頻回なうちは、飲酒は控えたほうが良いです。間隔があいてきたら、少なくとも飲酒後3時間はあけて授乳するようにしましょう。

赤ちゃんを産んだ後は、授乳の問題があります。母乳保育には様々なメリットがあることが分かってきており、最近では母乳保育は積極的にすすめられています。それこそ多少のアルコールは許容しても、母乳保育のほうが良いとまで言われています。

それではアルコールをとると、授乳にはどのような影響があるのかを見ていきましょう。

お母さんがお酒を飲むと、胃や小腸から吸収されて血中に取り込まれます。門脈という血管から肝臓に入り、一部は代謝されていきます。しかしながら残ったアルコールは、血管をつたって全身にめぐります。乳腺にアルコールが到達すると、薬の成分が母乳に移行してしまいます。ここから赤ちゃんに伝わってしまいます。

その母乳を赤ちゃんが飲むため、アルコールを赤ちゃんが摂取しているのと同じになります。赤ちゃんは臓器がまだ未熟で、肝臓の働きも強くありません。うまく代謝できず、妊娠後期での影響と同じような成長障害や中枢障害が生じるリスクが高まります。

母乳への移行は、アルコールを摂取して数分から1時間以内とわかっています。実のところ、アルコールを摂取することで血液の循環がよくなり、母乳がたくさん作られるようになります。ですがアルコールは脂肪に親和性が強く、母乳に多く移行してしまいます。

アルコールを分解できる能力は人それぞれですが、体内でのアルコール分解時間は2~3時間といわれています。アルコールを摂取した後での授乳は控え、少なくとも3時間は控えるべきでしょう。

このことからも、授乳が頻回になる時期は禁酒を続けたほうが良いです。夜間の卒乳ができ、授乳のタイミングが開いてきてから、飲酒解禁を考えたほうが良いです。

授乳と飲み合わせについて詳しく知りたい方は、「授乳中はお薬はどのように影響するのか」をお読みください。

まとめ

原則的に、お酒と薬を一緒に服用してはいけません。ただし定期的に服用することが重要なお薬は、お酒の飲み方に注意し、服用を続けましょう。

飲酒習慣は改善していく必要があります。機会飲酒は、飲み方を気を付けることが必要です。

妊娠が分かったら、アルコールは原則的に控えるべきです。赤ちゃんに影響し、種々の奇形、成長障害や中枢神経障害などを生じます。

授乳中も、授乳間隔があくまでは控えたほうが良いです。飲酒後3時間をあけて、授乳するようにしましょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用