ベンゾジアゼピン系睡眠薬とは?効果と副作用の比較

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、現在最も使われている睡眠薬です。

脳の活動を抑えることで睡眠を促すお薬です。効果もしっかりとしていて、昔に使われていたバルビツール系睡眠薬などよりも格段に安全性はあがっています。そうはいっても、ふらつきや翌朝への眠気の持ち越しといった副作用、なかなかやめられなくなる依存性などに注意が必要です。

ここでは、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果と副作用について詳しくみていきたいと思います。また、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の中での違いを比較してみましょう。

1.ベンゾジアゼピン系睡眠薬の作用機序

GABAの働きを強めて、脳の活動を抑えます。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果はどのようにしてでてくるのでしょうか?このお薬の効果は、GABAが関係しています。「GABAってなんか聞いたことあるぞ?」って方もいらっしゃるかもしれません。リラックスする物質として、GABA入りのチョコレートなどが流行っていましたね。

GABAは脳の中での情報の受け渡しに関係していて、神経伝達物質とよばれます。リラックスすると言われている通り、脳の神経細胞の活動を抑える作用があります。神経伝達物質にはいろいろなものがありますが、GABAは脳内で2番目に多いです。1番目はグルタミンという興奮に関係する物質ですので、GABAは脳の活動を抑制する物質としては1番多いのです。

GABAがどのようにして脳の活動を抑制するのでしょうか?これにはCl–が関係しています。GABA受容体はCl–の通り道(イオンチャネル)にくっついています。GABAがGABA受容体にくっつくと、Cl–チャネルが開いて神経細胞の中にCl–が入っていきます。マイナスのイオンが入ってきますので、細胞の中が電気的にマイナスになります。神経細胞の興奮は、細胞の中が電気的にプラスになることで起こります。このため、Cl–が入ってくると興奮しにくくなるのです。

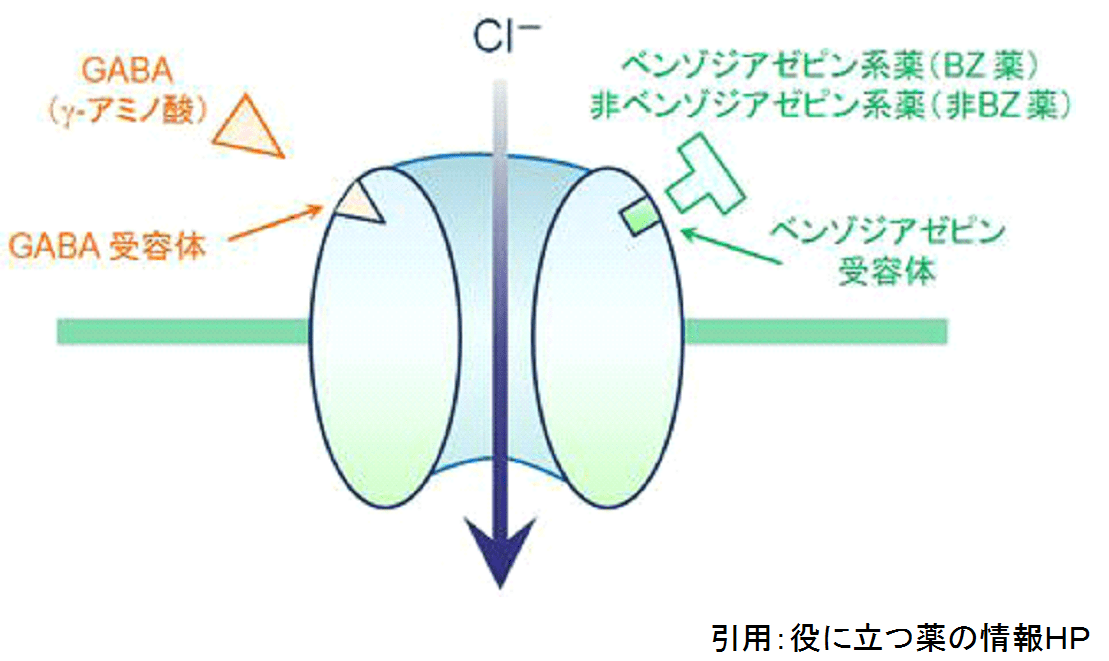

それでは、ベンゾジアゼピンはこのGABAやCl–チャネルとどのような関係があるのでしょうか?図をみてみましょう。

GABA受容体が結合するCl–チャネルの別のところに、ベンゾジアゼピン受容体が存在します。ここにベンゾジアゼピン系睡眠薬がくっつくと、GABAがGABA受容体にくっつきやすくなります。つまり、ベンゾジアゼピン受容体が活性化することによってGABA受容体の作用が強まります。これによりCl–イオンの流入を促進させることで、脳の活動を抑えることができるのです。

2.ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果と特徴

ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、脳の活動を抑えることで睡眠をもたらします。ですから、少しずつウトウトしてきて眠りに入るというよりは、急に効いてきてストンと眠るような感覚です。私自身も3種類ほど試してみたことがありますが、いつ眠りについたのか翌朝になって思い出せませんでした。このような睡眠への導き方には、メリットもデメリットも両方あります。それぞれ見ていきましょう。

2-1.ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット

- 即効性がある

- 効果をある程度予測できる

- 不安や筋肉の緊張が和らぐものもある

ベンゾジアゼピン系睡眠薬には即効性があります。飲み続けているとジワジワ効いてくるようなお薬ではなく、薬を飲みはじめたその日から効果が期待できます。眠れないのはつらいので、早く抜け出したいですよね。また、薬の作用時間を考えれば、ある程度効果を予測することができます。中途半端な時間に目が覚めてしまうのでしたら、効果の持続が長い薬を使っていきます。

また、脳の活動が抑えられますので、不安を抑える作用もあります。また、筋肉の活動も抑えられて筋弛緩作用もあります。ベンゾジアゼピン系の薬によって、このバランスが異なります。不安をとる効果の大きいものを抗不安薬、催眠作用が強いものを睡眠薬、筋弛緩作用が強いものは肩こりや頭痛時などで使われています。睡眠薬に分類されるベンゾジアゼピン系の中にも、不安を抑える効果が強いものもあります。

2-2.ベンゾジアゼピン系睡眠薬のデメリット

- 睡眠の質が落ちる

- ふらつき、翌朝への持ち越し、健忘などの副作用

- 依存性がある

ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、睡眠の質が落ちてしまうというデメリットがあります。睡眠には、REM睡眠と深い睡眠の2つが重要な働きをしています。REM睡眠では、身体が休みをとり脳では情報の処理がすすみます。ですからREM睡眠が減ると、身体の疲れが取れずに、記憶などが定着しづらくなります。深い睡眠では、脳が休みをとり、体は寝返りをうちます。ですから深い睡眠が減ると、熟眠感がなくなり、免疫などが低下します。2つの睡眠のメリハリで、疲労やストレスから回復をします。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は睡眠の時間は確保しますが、浅い睡眠を増やすことで睡眠のメリハリが悪くなります。REM睡眠も深い睡眠も減らしてしまうのです。このため全体として、睡眠の質が低下してしまいます。時間はしっかりと寝たのに疲れがとれない、寝不足感がある、となってしまうことがあります。

また、副作用に注意する必要があります。筋弛緩作用があるものでは、ふらつきに注意が必要です。高齢者では、夜にトイレで目覚めることも多くなります。薬が効いてふらついたままトイレに行くと、転倒してしまって骨折してしまうこともあるので注意が必要です。薬の効果が効きすぎてしまうと、翌朝に持ち越してしまうこともあります。朝が起きれなくなってしまいます。作用時間の短い睡眠薬では、健忘の副作用がでてくることもあります。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬では依存性も考慮する必要があります。最初はしっかりと効いてくれるのですが、だんだんと薬が身体に慣れてしまいます。すると、同じ量では効果が出なくなってしまい薬がドンドンと増えてしまうこともあります。また、もう大丈夫だろうと思っていきなり薬を減らしてしまうと、余計に不眠がひどくなってしまうことがあります。反跳性不眠といって、注意して薬を減らしていく必要があります。

3.ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用

注意するべき副作用について、症状ごとにみていきましょう。

3-1.眠気の翌朝への持ち越し

睡眠薬の減量か作用時間の短い薬に変更します。

睡眠薬は夜だけに効いてくれれば理想ですね。ですが睡眠薬が効きすぎてしまうと、翌朝まで眠気が続いてしまうことがあります。これを「持ち越し効果(hung over)」といったりします。眠気だけでなく、だるさや集中力の低下、ふらつきなどがみられます。

「眠気が強くて朝起きれない」

「午前中がぼーっとしてしまう」

となってしまうと生活に支障がきてしまいますね。事故などにつながることもあるので注意が必要です。

このような時は、2つの対策を考えます。睡眠薬の減量か作用時間の短い睡眠薬への変更です。

目標の睡眠はしっかりととれているけれど効きすぎるという場合は、睡眠薬の減量をしていきます。

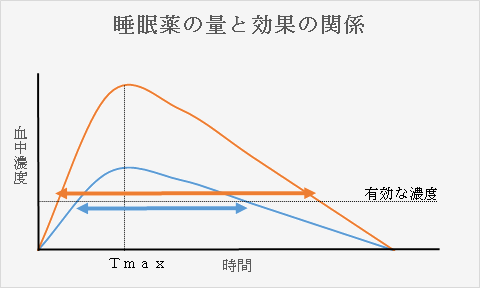

睡眠薬の量を変えた時の、血中濃度と作用時間の関係をみたグラフです。薬の量を2倍にすると、グラフの山が高くなります。ですが、薬の増えたり減ったりするスピードは大きくはかわりませんので、上図のような血中濃度と なります。ここで、睡眠薬が有効な濃度となる時間をみてみましょう。薬の量を半分にすると、効果の持続時間がオレンジからブルーの矢印へと短くなりますね。ですから、睡眠薬が2錠だったら1錠に、1錠だったら半錠にしたりすると、朝まで効果が持続しなくなります。

もしも睡眠の効果がいまいちだったり、減量ではうまく調整がつかない場合は、睡眠薬の種類を変えます。半減期が短くて、作用時間の短い睡眠薬を選んで使ってみます。このようにして、一番身体にあう睡眠薬の種類と量をさぐっていきます。

3-2.健忘

睡眠薬を飲んだらすぐに布団に入って寝るようにしましょう。それでも改善がなければ、減量したり、効果の持続が長い薬に切り替えます。

睡眠薬を服用した後に、記憶することができなくなってしまうことがあります。朝起きると自分でも全く覚えていないのにお菓子の袋が散らかっていたり、友達に電話してしまっていたりします。アメリカの議員がマイスリーを服用した後に、記憶がないままに車の事故をおこしてしまったことを機に注目されるようになりました。

記憶することができないだけですので、不思議かもしれませんが周囲からみると普通に行動しています。当の本人は全く覚えていないので不気味ですし、生活にも支障をきたしますね。

睡眠薬を飲んでから物忘れが起こってしまうので、「前向性健忘」といいます。このような状態になるのは、睡眠薬が中途半端な覚醒状態にしてしまうためです。その結果、海馬を中心とした記憶に関わる部分の機能だけが落ちてしまうのです。

前向性健忘は、睡眠薬が急激に作用する時に起こりやすいです。

- 効果の短いタイプの睡眠薬(長短時間型のハルシオンが有名)

- 睡眠薬の量が多い

- アルコールと睡眠薬を併用した時

このような時には、前向性健忘がおこりやすくなってしまいます。もし前向性健忘がみられたときは、まずは睡眠薬を飲んだらすぐに布団に入るようにしましょう。それでも改善がないときは、

- 効果の長いタイプの睡眠薬に変える

- 睡眠薬を減量する

- アルコールと一緒に睡眠薬を絶対に飲まない

これらの対策をとっていきましょう。

3-3.睡眠薬依存

依存になりやすい人の傾向に注意しながら、できるだけ依存の少ない睡眠薬から使っていきます。アルコールを併用すると依存になりやすくなります。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、睡眠薬に依存してしまって止められなくなってしまうことがあります。ですから、ちゃんと出口を見据えて薬を使っていくことが大切です。

依存には大きく3つのポイントがあります。身体依存と精神依存と耐性の3つです。

身体依存とは、薬が身体からなくなっていくと離脱症状が起こることです。身体が薬のある状態に慣れてしまうことで、急になくなるとバランスが崩れてしまいます。身体の依存です。睡眠薬を急にやめてしまうと、むしろひどい不眠(反跳性不眠)におそわれることがあります。

精神依存とは、精神的に頼ってしまうということですが、これは効果の実感の強さが重要です。効果が早く実感され、効果がきれる実感が大きいものほど精神的に頼ってしまいます。心の依存です。不眠は非常につらいですから、睡眠薬には頼ってしまうようになります。

耐性とは、薬が体に慣れてしまい効果が薄れていくことです。はじめは1錠で効いていたのに少しずつ眠れなくなってしまう時は耐性が形成されています。

睡眠薬の依存を心配されている方は多いですが、アルコールに比べたらはるかにマシです。過度に心配することはありません。医師は依存にならないように意識して処方していますので、医師の指示通りの量を守って服用すれば問題ありません。睡眠薬依存が本当に問題になるのは、睡眠薬の量がどんどん増えていって大量になってしまう方です。耐性ができて薬が効かなくなっていき、その結果どんどん薬の量が増えていくような方は要注意です。ちゃんとある程度の量でコントロールできているならば大丈夫です。

このような依存になりやすい方には、衝動的になりやすいなどの傾向があります。また、できるだけ依存が少ない睡眠薬から選択していくようにします。ベンゾジアゼピン系睡眠薬をつかうのでしたら、できるだけ非ベンゾジアゼピン系睡眠薬から使っていきます。

睡眠薬とアルコールの併用は絶対にやめてください。眠れないから寝酒をしている方も多いかも知れませんが、これは睡眠には悪影響です。それに加えて睡眠薬と併用すると、依存になりやすくなってしまいます。絶対にやめましょう。

3-4.その他

ふらつき、認知機能の低下に注意が必要です。

その他の副作用としては、高齢者に影響の大きなものがあげられます。

高齢者では、夜にトイレで目覚めることも多くなります。薬が効いてふらついたままトイレに行くと、転倒してしまって骨折してしまうこともあるので注意が必要です。睡眠薬にも筋弛緩作用が多少あるので力が入りにくくなります。ただでさえぼーっとしているところに重なって、転倒しやすくなります。

また、睡眠薬を使っていると認知機能にも影響すると考えられています。簡単にいうと物忘れがひどくなりやすいということですが、そこまで顕著なわけではないので心配しないでください。ただ、高齢の方にベンゾジアゼピン系睡眠薬を使っていると、時にせん妄という意識障害がおこることがあります。

高齢者には、ベンゾジアゼピン系睡眠薬はできるだけ使わない方がよいかもしれません。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、ロゼレム、ベルソムラ、鎮静系抗うつ薬などから睡眠薬を選択する方がよいです。

4.ベンゾジアゼピン系睡眠薬の比較

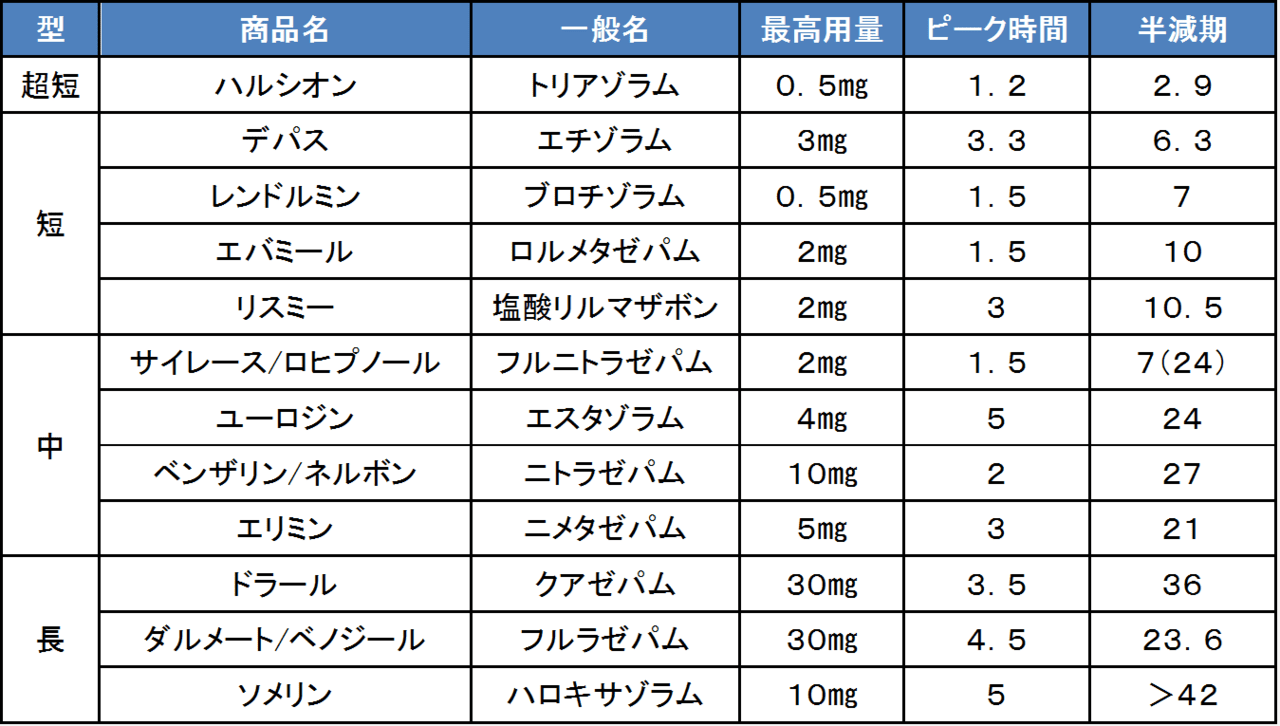

それぞれの睡眠薬の半減期によって、作用時間を予想することができます。

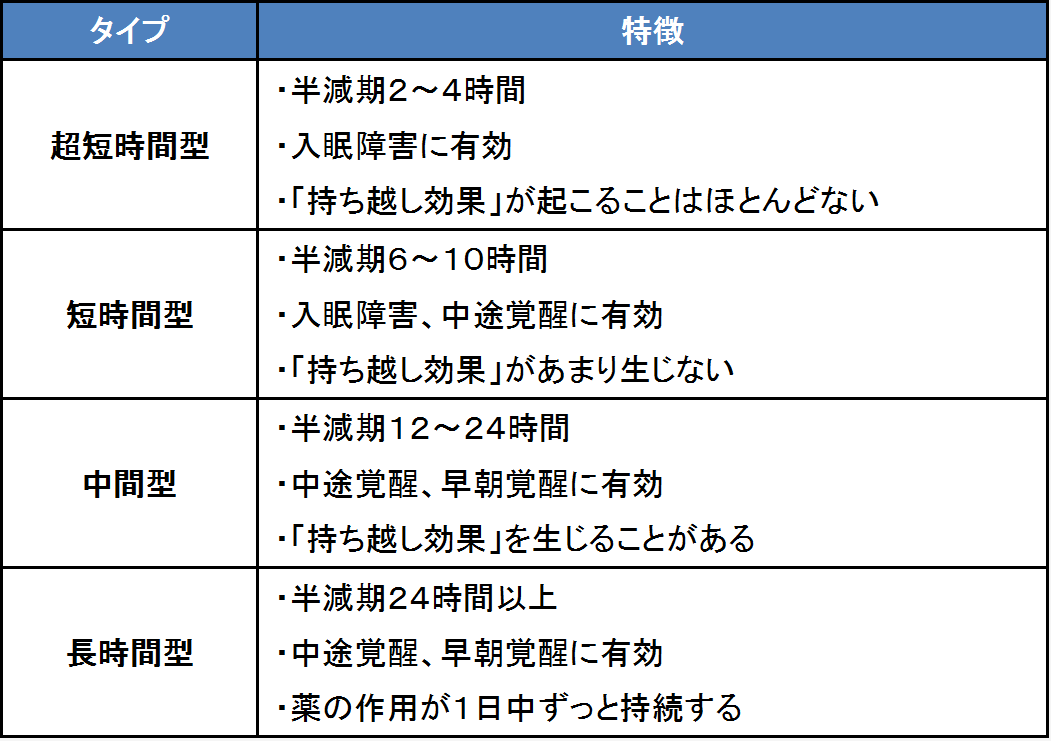

睡眠薬の中でも、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は多くの種類が発売されています。これらの睡眠薬の違いを見る時の一番のポイントは、半減期です。半減期とは、薬の血中濃度が半分になるまでにかかる時間のことです。半減期が短いお薬は、身体からすぐに薬が抜けていってしまうということを意味します。この半減期をみると、睡眠薬の作用時間を予想することができます。

睡眠障害にもいろいろなタイプがあります。寝つきが悪い「入眠障害」、途中で目が覚めてしまう「中途覚醒」、明け方に目が覚めてしまう「早朝覚醒」。睡眠障害のタイプに合わせて、睡眠薬の作用時間を変えていきます。超短時間型や短時間型は、薬の効果はすぐに出てきます。中間型や長時間型は、身体に薬が少しずつたまって効果が出てきます。中間型は4~5日かけて、長時間型は1週間以上かけて効果が安定します。どちらも寝つきやすい土台を作っていくようなお薬です。

それぞれの睡眠薬でも、効果の強さに違いもあります。ベンゾジアゼピン受容体に対する作用の強さが異なるためです。作用時間と睡眠薬の強さのバランスを見ながら薬を選択していきます。

まとめ

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、GABAの働きを強めて、脳の活動を抑えます。

メリットとしては、

- 即効性がある

- 効果をある程度予測できる

- 不安や筋肉の緊張が和らぐものもある

デメリットとしては、

- 睡眠の質が落ちる

- ふらつき、翌朝への持ち越し、健忘などの副作用

- 依存性がある

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は多くの種類がありますが、それぞれの半減期によって、作用時間を予想することができます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用