抗うつ剤の眠気と7つの対策

精神科のお薬は眠くなるものが多いです。抗うつ剤も例外ではなく、眠気が強いものが多いです。日常生活を過ごしていかなければならない中で、眠気が強く出てしまうと困ってしまいますね。

抗うつ剤によって、眠気の出方も異なります。中には睡眠薬代わりに使われる抗うつ剤もあります。

ここでは、抗うつ剤の副作用としてみられる眠気とその対策について、それぞれの抗うつ剤を比較しながらみていきましょう。

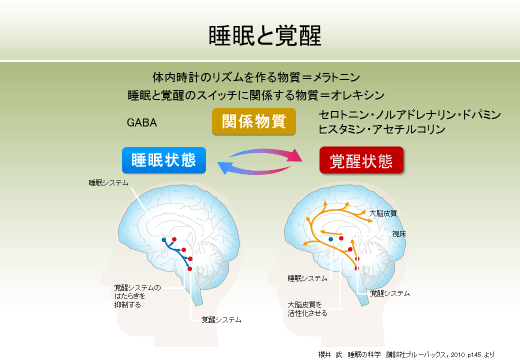

1.睡眠と覚醒に関係する物質

睡眠にはGABA、覚醒にはセロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン・ヒスタミン・アセチルコリンが関係しています。

ちゃんと理解していただきたいので、最初は堅苦しい話から始めさせていただきます。まずは、睡眠と覚醒に関係している物質にはどのようなものがあるのかを整理してみましょう。

抗うつ剤は、セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミンといった脳内の物質を増やすことで効果がでてきます。ですが、お薬はさまざまな物質に作用し、眠気に関係する物質にも影響をあたえます。ここではまず、睡眠と覚醒に影響を及ぼす脳内物質に関してみていきましょう。

眠気にはいろいろな脳内物質が関係しています。

- 睡眠に働く物質:GABA

- 覚醒に働く物質:セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン・ヒスタミン・アセチルコリン

これらの物質にどのように薬が影響するかを考えると、副作用として眠気が出やすいかがわかります。他のSSRIに比べると、抗うつ剤はセロトニン作用がマイルドです。そして、抗コリン作用や抗α1作用はほとんどなく、抗ヒスタミン作用が多少みられるくらいです。トータルで見ると眠気と覚醒の「ニュートラル」には働くイメージです。

2.抗うつ剤がなぜ眠気があるのか

抗うつ剤が眠くなるのには、「覚醒物質の抑制、夜間睡眠の悪化、薬に慣れるまでの理論では説明がつかない眠気」の3つがあります。

抗うつ剤はなぜ眠くなるのでしょうか?抗うつ剤で眠気が生じるには、3つの要素があると思われます。

- 覚醒物質の抑制(抗ヒスタミン作用・抗α1作用・抗コリン作用・抗5HT2作用)

- 夜間睡眠の悪化(セロトニン作用・ノルアドレナリン作用)

- 抗うつ剤に慣れるまでの理論では説明できない眠気

ヒスタミンやアドレナリン、アセチルコリンやセロトニンは覚醒させる物質です。ですから、これらを抑え込むような作用があると、眠気がでてきてしまいます。抗うつ剤は抗ヒスタミン作用が強いものが多いです。その他にも、抗α1作用や抗コリン作用、抗セロトニン作用などがあります。これらの作用が強いお薬は、眠気が強く出てきてしまいます。

また、抗うつ剤はセロトニンやノルアドレナリンを増やすお薬です。覚醒物質を増やしてしまうので、不眠傾向になってしまうことがあります。時間はとれていても、睡眠が浅くなってしまい質が低下してしまうこともあります。このような場合、夜間の睡眠が十分でないので日中に眠気がでてしまうことがあります。

理屈で考えられない眠気もあります。薬の飲みはじめがほとんどですが、理論的には眠気が出にくいお薬でも、はじめて使ったお薬は予測ができない部分があります。身体になれてくるまで眠気が出てきてしまうことがあります。

抗うつ剤の副作用について詳しく知りたい方は、

抗うつ剤の副作用(対策と比較)

をお読みください。

3.抗うつ剤だけでない眠気が起きる理由

薬以外の眠気の原因としては、精神症状・不十分な睡眠・生活リズムの乱れ・女性ホルモンが考えられます。

眠気がでてくる原因は薬以外にも4つほど考える必要があります。

- 精神症状

- 睡眠

- 生活リズム

- 女性ホルモン

薬によって変化が明らかでしたら、薬が原因といえます。ですがそれ以外のことが原因となることもあるので、注意が必要です。

精神症状で眠気や倦怠感がでてくる場合もあります。症状としての眠気の場合は、これまでの経緯や症状の変化などから総合的に判断していきます。症状として眠気や倦怠感が強くなる方は、何らかのきっかけがあることが多いです。このため、日常生活を過ごす中での変化を意識して確認していきます。

夜間の睡眠を十分にとれていなくて、日中に眠気が出てきている場合もあります。睡眠時間はとれていますか?朝に眠気はないですか?夜間にイビキなどはないですか?

また、生活リズムが崩れてしまっていることが原因のこともあります。体内時計のリズムが崩れると、睡眠時間は十分であっても睡眠の質が低下し、日中の眠気や倦怠感となることがあります。いわゆる時差ぼけは、この状態です。昼過ぎまで寝てしまって、身体がだるい経験をされた方も多いと思います。起きる時間は大きくずれていませんか?

女性の場合は、女性ホルモンが自律神経に影響します。生理周期と関係して眠気が認められる場合や、女性ホルモンが減少していく更年期にあたる場合は、女性ホルモンの影響も考慮する必要があります。

4.抗うつ剤の眠気の副作用比較

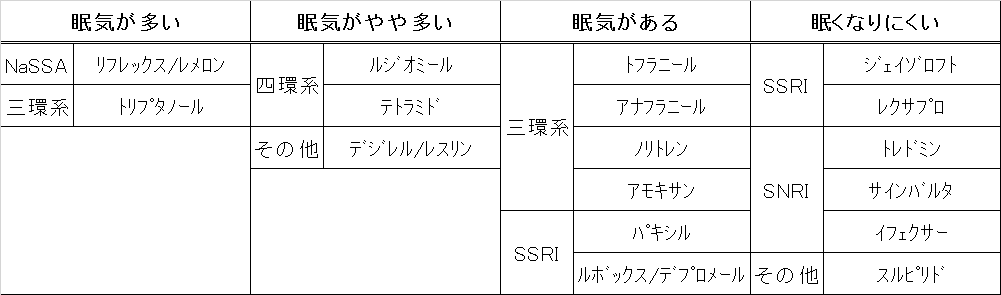

NaSSA≧トリプタノール>四環系抗うつ薬・デジレル/レスリン>他の三環系抗うつ薬>SSRI>SNRI

抗うつ剤の中には、明らかに眠気が強いものがあります。これらを鎮静系抗うつ薬と呼びます。これらの薬の特徴としては、抗ヒスタミン作用と抗5HT2作用が強いです。リフレックス/レメロンといったNaSSA、テトラミドやルジオミールといった四環系抗うつ薬・デジレル/レスリンなどがあげられます。この中では、NaSSAの眠気がもっとも強いです。

三環系抗うつ薬は、この次に位置付けられます。三環系抗うつ薬は抗ヒスタミン作用が強いものが多く、眠気は非常に強いです。また、レム睡眠を減少させる効果がありますので、夢が減ります。このため、悪夢が生活に影を落としているときに使われることもあります。トリプタノールは特に眠気が強いです。

このように眠気が強い抗うつ薬は、睡眠薬として使われることが多いです。デジレル/レスリン、テトラミドなどは抗うつ薬というよりは睡眠薬として使われることの方が多いです。

SSRIは眠気が少ないです。SSRIの中では、パキシルとルボックス/デプロメールで眠気が出てくる方が多いです。パキシルは、他のSSRIよりも抗コリン作用が強いので眠気につながるのでしょう。ルボックス/デプロメールは、覚醒作用がマイルドなお薬です。

SNRIはノルアドレナリンによる覚醒作用もあるため、SSRIより眠気が少ないです。

5.眠気が治療につながることも

鎮静系抗うつ剤は、不眠の改善にも使います。

眠気は必ずしもデメリットだけではありません。副作用の眠気を上手く使うと、睡眠薬を使わずに不眠治療できることがあります。ですから、鎮静系抗うつ薬は睡眠薬のかわりに使うことも多いです。

ある抗うつ剤で不眠の副作用がみられたときには、鎮静系抗うつ剤を併用することで、効果の増強と同時に不眠の改善ができることもあります。

また、休養が必要な患者さんであっても、焦りが強くて落ち着かない方もいます。このような方の場合、薬を使ってしっかりと休養をとっていただくことが回復の近道です。ですから、鎮静系抗うつ薬を用います。

このように副作用も、上手く使うと作用になることがお分かりいただけたと思います。

6.抗うつ剤の眠気での対処法

それでは、眠気が見られたときにどのように対処すればよいのでしょうか?

みていきましょう。

6-1.様子をみる

生活に支障がでなければ、少しがまんしてみてください。

薬の副作用は飲みはじめに強くなる傾向があります。抗うつ剤の眠気も、時間とともに慣れていくことが多いです。少し様子をみていくことで、眠気がおさまっていくことがほとんどです。日常生活に支障がない範囲でしたら、少し様子をみてください。

6-2.薬を分割して飲む回数を増やす

薬を飲んで暫くすると眠気が強くなる方は試してみてください。

薬の服薬回数を増やすのも方法のひとつです。薬の副作用は、血中濃度のピークで一番強くでます。ですから、薬を分割して飲む回数を増やすと血中濃度は安定します。すると眠気の副作用も軽減します。血中濃度が短い抗うつ剤ほど、血中濃度が安定するので有効です。

この方法は、薬を飲んで暫くすると眠気が強くなる方にはおすすめです。ただ、飲み忘れてしまうリスクが高まります。薬を飲み忘れてしまった場合、多少ずれても結構ですので服用しましょう。

6-3.寝る前に服用する量を増やす・就寝前に服用する

寝る前に服用する薬の量を増やしてみましょう。

抗うつ剤を服用して眠気がでてしまうのであれば、服薬を寝る前にしてしまうのも一つの方法です。寝ている間に薬の血中濃度のピークをもっていってしまうのです。効果の持続が長い薬でしたら、1日1回の服用で効果が期待できるお薬もあります。そのようなお薬では、就寝前に1回服用するだけで大丈夫なこともあります。果の持続が短いお薬では、夕方や寝る前の薬の量を増やすなどして工夫をしてみましょう。

6-4.鎮静系の抗うつ剤を追加する

夜間の睡眠の質が落ちているときは、鎮静系の抗うつ剤で生活のメリハリがつくことがあります。

抗うつ剤は、強いセロトニン作用があります。セロトニンの受容体のひとつである5HT2は、刺激すると睡眠が浅くなってしまい、夜間の睡眠の質が低下してしまいます。このため生活のメリハリがつかなくなってしまい、日中の眠気に繋がってしまうことがあります。

このように夜間に不眠がある場合は、鎮静系の抗うつ剤を就寝前に追加するのも一つの方法です。鎮静系の抗うつ剤は、抗5HT2作用をもっています。抗うつ剤は5HT2受容体を刺激してしまいますので、これをブロックする鎮静系抗うつ薬はとても理に適っています。睡眠が深くなり、生活のメリハリがついて日中の眠気が改善することがあります。

6-5.抗うつ剤を増やすペースを落とす

身体が慣れる時間をかせぎます。

抗うつ剤は少しずつ増量して効果をみていきます。もしも薬を増量したタイミングで眠気が出てきてしまった場合、増やすペースを遅らせるのもひとつの方法です。身体が慣れていく時間を作っていきます。

小さい錠剤があればそれをつかったり、薬を半分に割ったりして、少しずつ増量していくようにしましょう。

6-6.減量する

必ず主治医に相談してください。

抗うつ剤の効果がしっかりと出ているならば、少し減らして様子をみるのもひとつの方法です。ですが、必ず主治医に相談してください。薬を減量しても大丈夫かどうかは、これまでの経過をみて判断しなくてはいけません。

確かに、眠気がとれて活動的になる方もいらっしゃいます。ですが眠気がなくなった途端、症状が悪化する場合もあります。まだ症状が十分と落ち着いていない時期に急にやめてしまうと、余計に症状が長引いて、結果として薬を飲む期間が増えてしまうことがあります。

6-7.他の抗うつ剤に変える

SSRIのジェイゾロフトやレクサプロ、SNRIに切り替えていきます。

抗うつ剤の眠気が強くて服薬が続けられない場合、減薬して他の抗うつ剤に切り替えます。

ジェイゾロフトやレクサプロなどのSSRIは、眠気も含めて副作用が全体的に少ないので、切り替えるのは検討してもよいかと思います。また、眠気の少ないSNRIのサインバルタやトレドミンに切り替えていくのも方法です。SNRIではノルアドレナリンを増加させる作用もあるので、SSRIより眠気が少ないです。

いずれの場合も、効果も含めて総合的に考えて薬を選んでいきます。

まとめ

抗うつ剤が眠くなるのには、「覚醒物質の抑制、夜間睡眠の悪化、薬に慣れるまでの理論では説明がつかない眠気」の3つがあります。

薬以外の眠気の原因としては、精神症状・不十分な睡眠・生活リズムの乱れ・女性ホルモンが考えられます。

NaSSA≧トリプタノール>四環系抗うつ薬・デジレル/レスリン>他の三環系抗うつ薬>SSRI>SNRI

眠気の対処法としては、

- 様子を見る

- 薬を分割して飲む回数を増やす

- 寝る前に服用する

- 鎮静系の抗うつ剤を加える

- 抗うつ剤を増やすペースを落とす

- 減量する

- 他の抗うつ剤(SSRI・SNRI)に変える

などがあります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用