カフェインのとりすぎは危険?カフェイン中毒とカフェイン離脱症状

コーヒーに多く含まれている物質として知られているカフェイン。コーヒーだけでなく、様々な飲み物や食べ物にカフェインは含まれています。

最近はカフェインオフの商品なども販売されており、カフェインのとりすぎは良くないことという認識がされつつあります。しかしながら、常にコーヒーを手放せないという人も少なくないかと思います。

カフェインは、覚醒作用のある物質として知られているかと思います。カフェインをとったら頭がさえるといった目的で、仕事や勉強の友に意識的に飲まれることもありますね。カフェインにはそれ以外にも、様々な作用があります。ときにカフェインをとりすぎると、中毒症状が認められることがあります。

カフェインは身近にありふれたものですから、ついつい取りすぎてしまいがちです。毎日コーヒーをたくさん飲んでいる人は、カフェインがきれることで心身の変調をきたしてしまうこともあります。

カフェインのとりすぎはどのような危険があるのでしょうか?ここでは、カフェイン中毒やカフェイン離脱症状についてお伝えしていきたいと思います。

1.カフェインとは?

カフェインは、覚醒作用・強心作用・脳血管収縮作用・利尿作用のあるアルカロイド(キサンチン誘導体)です。

まずは皆さんがおなじみのカフェインについて、その成分としての作用を詳しく見ていきたいと思います。

カフェインは、天然由来の有機化合物であるアルカロイドの一種になります。カフェインはキサンチンの誘導体で、実はお薬にも活用されています。気管支喘息やCOPDなどで使われるテオフィリンというお薬になっています。

中枢神経刺激作用があり、覚醒作用や強心作用があります。さらには脳血管収縮作用や利尿作用も認めます。このことは、コーヒを飲まれている方ならば、体感している作用かと思います。

- 眠気がとれる

- 動悸がする

- 頭痛がとれる

- おしっこが近くなる

こういった作用は、カフェインによるものです。これらの作用を活用して治療薬としても、カフェインが使われています。

市販の総合感冒薬には、カフェインが含まれていることが多いです。これには2つの目的があります。

- 頭痛などの痛みを緩和するため

- 鼻水などを止めるための抗ヒスタミン作用による眠気を緩和するため

栄養ドリンクなども、カフェインはよく含まれていますね。カフェインはこのように、その効果を期待してお薬やサプリメントとして使われているのです。

その一方で、カフェインをとりすぎてしまうと有害な作用として表れてしまうこともあります。それがカフェイン中毒であり、またカフェインを慢性的にとりすぎてしまう方は、知らず知らずのうちにカフェイン依存になっています。カフェインが体から抜けると、離脱症状で心身が不調になってしまうのです。

2.カフェインは、どんなものに含まれているのか

カフェインはコーヒーだけでなく、お茶やコーラ、ココアやチョコレート、栄養ドリンクや風邪薬などに含まれています。どれくらいのカフェインをとっているのか、振り返ってみましょう。

カフェインといえば、コーヒーが真っ先に頭に浮かぶかと思います。カフェインはコーヒー以外にも、様々なものに含まれています。

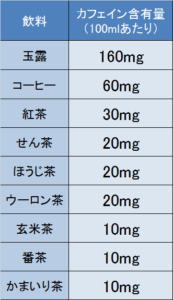

まずは飲料について、比較してみたいと思います。文部科学省が分析公表している日本食品標準成分表2015年度版をもとに、カフェイン含有量を一覧にすると以下のようになります。

これは100ml当たりのカフェイン含有量ですが、玉露が圧倒的に高いです。続いてコーヒーになりますが、お茶にも意外と含まれています。これ以外にも、コーラやココア、チョコレートなどにも含まれています。栄養ドリンクやダイエット補助食品、市販の風邪薬などにも含まれています。

自分の一日の食事を見直して、どれくらいカフェインを摂取しているのか意識してみてください。知らず知らずのうちに、けっこうなカフェインを摂取しているかと思います。

3.カフェインのとりすぎで中毒に!カフェイン中毒の診断基準

カフェイン中毒は、典型的には250mg以上のカフェインを摂取したときに生じる心身の症状をもとに診断されます。

カフェインは、とりすぎてしまうとカフェイン中毒になります。中毒とは、規定外の使用によって身体に有害なことが生じている状態です。つまりカフェインを取りすぎると、身体に有害な症状があるということですね。

国際的な診断基準であるDSM-Ⅴでも、物質関連障害および嗜癖性障害群のひとつに含まれています。まずは診断基準からご紹介したいと思います。

A.最近のカフェインの消費(典型的には250mgを十分に超える高用量)

B.以下の徴候または症状のうち5つ(またはそれ以上)が、カフェインの使用中または使用後すぐに発現する。

- 落ち着きのなさ

- 神経過敏

- 興奮

- 不眠

- 顔面紅潮

- 利尿

- 胃腸系の障害

- 筋れん縮

- 散漫な思考及び会話

- 頻脈または心拍不整

- 疲れ知らずの期間

- 精神運動興奮

C.基準Bの徴候または症状は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、またはほかの重要な領域における機能の障害を引き起こしている。

D.その徴候または症状は、他の医学的疾患によるものではなく、他の物質中毒を含む精神疾患ではうまく説明されない。

このようになっています。まとめると、

- カフェインをたくさん摂取

- カフェインによる症状が5つ以上

- 本人に苦痛があったり、社会生活への支障がある

- 他の病気や物質中毒ではない

ということになるかと思います。カフェイン中毒の症状自体は多くの方が経験されているかと思いますが、それを苦痛にまでは思わなかったり、社会生活に支障が出るほどまではいかないことが多いです。

4.カフェイン中毒の診断基準を踏まえた症状と対策

カフェイン中毒は病気として診断されることは少ないですが、中毒症状は多くの方が経験しているかと思います。特に不安障害をはじめとした精神疾患がある方は、カフェインを控えるようにしましょう。

カフェインは、

- 眠気や倦怠感の改善治療

- 片頭痛などの頭痛改善

といった治療目的的に使われることもあります。その治療用量は、100mg~300mgに設定されています。これは、カフェイン250mg摂取すると血漿中の濃度は約10μg/mLとなり、カフェインの作用が十分に生じる量となるからです。

つまり、カフェイン250mg摂取すると、身体に影響がある可能性が高いといえるのです。カフェインを摂取するときは治療的な目的ではないので、それによって生じる有害な症状は中毒症状といいます。

カフェインは吸収が早く、最高血中濃度到達時間は1時間以内となります。半減期は4~6時間ですから、カフェインの影響がなくなるまでには7時間ほどは見ておいたほうが良いです。

カフェイン中毒の診断基準は250mg以上となっていますが、子供や高齢者、カフェインをあまりとらない方、経口避妊薬(ピル)を服用されている方は、200mgほどの低用量でも中毒症状が認められることがあります。およそコーヒー2杯ほどで、カフェイン中毒になってしまうこともあるのです。

おそらくコーヒーをよく飲まれる方は、このような症状を一度は経験されたことがあるでしょう。だからと言って社会生活に支障をきたすほどのことはなく、カフェイン中毒という病気として診断する必要はありません。だからといって、中毒症状が出てきたら控えたほうが良いという意識は持ったほうが良いです。

気を付けるべきは、不安障害をはじめとした精神疾患の患者さんです。カフェインは中枢神経を刺激して覚醒作用があり、知覚が過敏になって不安が惹起されやすくなります。特に不安障害の患者さんは、カフェインレスにするだけでも少し楽になることがあります。

このようなカフェイン中毒ですが、本当に摂取しすぎると急性中毒で致死的になることもあります。成人でのカフェインの急性致死量は5~10gと考えられています。てんかん発作や呼吸不全、不整脈によって死に至る可能性もあるのです。

5.カフェインがやめられない!カフェイン離脱症状の診断基準

カフェインには離脱症状があります。カフェインはいきなりではなく、少しずつ減量していくのが大切です。コーヒーを飲む習慣がある方は、少しずつデカフェ(カフェインレス)にしていくほうが現実でしょう。

カフェインのもう一つの問題として、長期間カフェインをとり続けることで離脱症状が認められることがあります。カフェインが体にある状態に慣れてしまい、カフェインが抜けたことにビックリして心身に不調が生じます。

DSM-Ⅴの診断基準からご紹介していきます。

A.長期にわたる毎日のカフェイン使用

B.カフェイン使用の突然の中断または使用していたカフェインの減量後24時間以内に、以下の徴候または症状のうち3つ(またはそれ以上)が発現する。

- 頭痛

- 著しい疲労感または眠気

- 不快気分、抑うつ気分、または易怒性

- 集中困難

- 感冒様症状(嘔気、嘔吐、まてゃ筋肉の痛みか硬直)

C.基準Bの症状は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。

D.その徴候または症状は、他の医学的疾患(例:片頭痛、ウイルス性疾患)の生理学的作用に関連するものではなく、他の物質による中毒や離脱を含む他の精神疾患ではうまく説明されない。

コーヒを飲むことが毎日の習慣になっていると、カフェインが身体依存してしまいます。突然に減量や中断をすることで離脱症状が生じてしまうのです。もしかすると体調が悪いと思っていた症状は、実はカフェイン離脱症状かもしれません。

カフェイン離脱症状としては、頭痛が特徴的です。カフェインは脳血管を収縮させますが、反動によって血管拡張します。すると、ドクドクと拍動性の頭痛がして体を動かすとひどい頭痛がします。それ以外の症状は、他の理由でも起こりえます。

このようなカフェイン離脱症状は、カフェインをやめてから12~24時間後から始まります。1~2日後が症状のピークとなり、2~9日ほど続きます。離脱による頭痛は、21日間に至るまで続くことがあると報告されています。カフェインを摂取すると30~60分ですぐに楽になります。

カフェインにはこのように、離脱症状が生じるという特徴があります。カフェインをやめていこうとするときは、いきなりやめることは得策ではありません。

少しずつカフェインの摂取量を減らしていく形がよいでしょう。コーヒーの味や習慣がやめられない方は、少しずつデカフェ(カフェインレス)に移行していくのが現実的かと思います。

まとめ

カフェインは、覚醒作用・強心作用・脳血管収縮作用・利尿作用のあるアルカロイド(キサンチン誘導体)です。カフェインはコーヒーだけでなく、お茶やコーラ、ココアやチョコレート、栄養ドリンクや風邪薬などに含まれています。

カフェイン中毒は、典型的には250mg以上のカフェインを摂取したときに生じる心身の症状をもとに診断されます。カフェイン中毒は病気として診断されることは少ないですが、中毒症状は多くの方が経験しているかと思います。特に不安障害をはじめとした精神疾患がある方は、カフェインを控えるようにしましょう。

カフェインには離脱症状があります。カフェインはいきなりではなく、少しずつ減量していくのが大切です。コーヒーを飲む習慣がある方は、少しずつデカフェ(カフェインレス)にしていくほうが現実でしょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用