高齢者の睡眠3つの特徴と対策

お年を召されると、みなさん睡眠が浅くなってしまいます。

これは生理的に仕方がないことです。

ですが、なかなか受け入れられず、不眠がどんどん進んでしまう方も多いです。

大切なことは、その原因をちゃんと理解して、睡眠に対する心構えをつくることです。

ここでは、高齢者の睡眠の特徴をご紹介し、その対策をお伝えしたいと思います。そして、睡眠に対する考え方をいっしょに考えていきましょう。

1.高齢者の睡眠の特徴

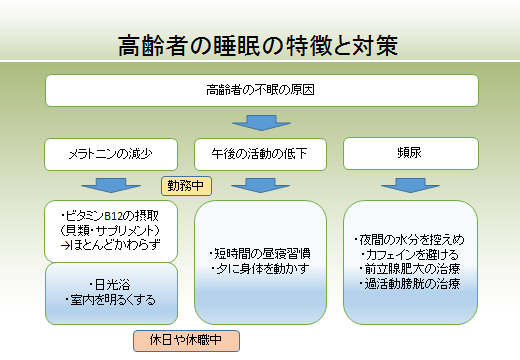

高齢者の睡眠を考えていくには3つのポイントがあります。

- 年をとるとメラトニンが減少すること

- 午後の活動が少しずつ低下してしまうこと

- 頻尿になりやすくなってしまうこと

それぞれについて、詳しく説明していきます。

1-1.高齢者とメラトニン

高齢の方はメラトニンの分泌が低下しています。メラトニンは光を浴びると抑制されますが、日中の光は夜間のメラトニンを増加させます。

メラトニンとは体内時計のリズム調整に関わっていると考えられているホルモンです。20時頃から分泌が高まり、真夜中にピークとなり、朝方にはほとんどなくなります。

このメラトニンは一生の間で分泌量が変化します。10歳までをピークに加齢によって分泌量がどんどん下がっていきます。50~60歳台になると、ピーク時の1/10以下になってしまいます。このため、睡眠の質が落ちてしまい、朝早くに目が覚めるようになります。

このメラトニンは光と密接に関係しています。メラトニンと光の関係を考えるには2つのポイントがあります。

1つ目は、光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制されます。光の刺激が目に入ると、視床下部にある視交叉上核という部分に伝わります。そこから、松果体へ情報を伝えます。この松果体がメラトニンの分泌を抑制します。

2つ目は、メラトニンが日中に抑制されていると、夜間のメラトニンの分泌量が増えます。不眠で悩んでいる高齢の方に対して光を日中に照射すると、健康な高齢者以上にメラトニンが分泌されます。

1-2.高齢者と活動性

高齢の方は、午後にかけて少しずつ活動が落ちてしまいます。

年を取ってくるといろいろな身体の機能が落ちてしまいます。

- 少し歩くと疲れてしまう・・・

- 節々がいたむ・・・

- 身体がすっきりしない・・・

など、いろいろな理由でおっくうになっていき、活動は少しずつ落ちてしまいます。

そしてメラトニンが少なくなることで体内時計のリズムが早まります。その結果として、朝が早起きになってしまいます。午後にかけて時間がたつにつれて、活動が落ちてしまったり、眠気がでてしまいます。

また、リタイアされると、日常生活に予定もなくなってしまいます。予定がなくなると、ますますメリハリのない生活になってしまいます。生活リズムのペースメーカーがなくなってしまい、少しずつリズムがくずれてしまうこともあります。

1-3.高齢者と頻尿

尿をためておく機能が落ちてしまいます。前立腺肥大症や過活動膀胱となることもあります。

年を取っていくにつれて、尿をためておく機能は落ちていってしまいます。膀胱の筋肉の低下と尿道の筋肉の低下の2つが進んでいくためです。膀胱の筋肉が弱くなってしまうと、膀胱にたまった尿を完全に出し切ってしまうことができなくなります。すると残尿感として残ってしまいます。

また、尿道にある排尿括約筋が低下してしまいます。すると、しっかりと尿道を閉じられなくなってしまい、ガマンができなくなってしまいます。このため、お年を召されるとみなさん頻尿になってしまいます。

男性では前立腺が肥大していきます。すると、尿の通り道が圧迫されます。膀胱が刺激されますので、尿意も増しますがスムーズにおしっこが出なくなってしまいます。

そして、排尿の必要性がないのにも関わらず、膀胱の筋肉が勝手に収縮してしまうことがあります。過活動膀胱といって、女性に多いです。

2.高齢者の睡眠をよくする対策

高齢者の睡眠の特徴を踏まえて、対策を考えていきましょう。

2-1.メラトニンへの対策

日光浴がおすすめです。ビタミンB12はメラトニンの合成に必要ですが、あまり効果がありません。

メラトニンは光と密接に関係しています。高齢の方は、メラトニンを分泌する力が落ちてしまいます。ですが、日中にしっかりと光を浴びることで、健康な高齢者よりもメラトニンの分泌量が大きく増加されていることが示されています。ですから、まずは日光浴をされることをおすすめします。

日光浴といっても、そんなに構える必要はありません。日中はカーテンを開けて、家を明るくして、日の当たる中で生活しましょう。勤務されている方は、お昼や休憩の時に、外で日の光を浴びる意識をしてみてください。

また、メラトニンを合成するにはビタミンB12が必要といわれています。ビタミンB12を摂取することは全く無意味ではないですが、大きくは変わらないことが多いです。ビタミンB12は末梢神経を整える作用があります。ですから、不眠としびれなどがある方に、両方への効果を狙ってメチコバールというビタミンB12の薬を処方することがあります。これによって、たまに睡眠がよくなる方もいます。

2-2.午後の活動低下への対策

午後の運動がおすすめです。短時間の昼寝をしてしまうのも一つの方法です。

年をとっていくと、体内時計のリズムが早まってしまい、夕方になるにつれて活動が落ちてしまいます。このため、生活のメリハリがなくなってしまい、夜に寝つきに九九なってしまう方も多いです。

このためには、2つの方法をおすすめしています。

1つ目は、午後の運動です。特に早朝に目が覚めてしまうようなケースでは、夕方に軽い運動や散歩をすることをおすすめします。メラトニンの分泌が遅れてくるので、体内時計のリズムが元に戻りやすくなります。

2つ目は、思い切って昼寝を30分ほどとってしまうことです。夕方に活動が落ちてしまうのでしたら、生活リズムに影響がでない程度に昼寝をとってしまうのも方法です。そして、夕方に活動的にされるほうが、生活のメリハリがついていきます。

2-3.頻尿への対策

カフェインを控え、適度な水分をとりましょう。それでも改善がなければ、前立腺肥大症や過活動膀胱の可能性があるので、泌尿器科に相談してください。

年を取ると頻尿になってしまうのは仕方がありません。排尿に関係する筋肉が弱ってしまいますが、これは簡単に鍛えることはできません。ですから、少しでも尿意を起きないようにしていく必要があります。

まずは、夜間に作られる尿を減らすことが必要です。このため、利尿作用のあるカフェインには注意が必要です。カフェインはコーヒーだけでなく、紅茶やお茶などにも含まれていますので気を付けてください。また、就寝前のトイレはもちろんのこと、水分量にも注意が必要です。入浴による発汗や睡眠中の発汗により水分は失われますので、就寝前および起床後にそれぞれコップ1杯程度の水にとどめておくことが重要です。

また、男性では前立腺肥大症、女性では過活動膀胱のこともあります。生活習慣を意識しても変わりがない時は、泌尿器科で相談いただくことをおすすめします。

まとめ

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用