急性アルコール中毒の症状と治療・対処法

急性アルコール中毒という病気は、皆さんもご存知かと思います。

お酒の一気飲みは危険ということは周知され、お酒が強要されるケースは少しずつ減っては来ています。ですが、「お酒が強いのはカッコいい」といった見栄もあり、雰囲気から一気飲みをしてしまうこともあります。

これは非常に危険な行為であるということを認識してください。毎年注意喚起されているにもかかわらず、急性アルコール中毒で病院に運ばれてくる方は少なくありません。ときには、命を落とす事故もあります。

ここでは、急性アルコール中毒の症状と、対処法と治療法について詳しくお伝えしていきます。

1.急性アルコール中毒とは?

急激なアルコール血中濃度の上昇で、中枢神経が一気に抑制されてしまう状態です。

まずは、急性アルコール中毒という病気がどのようにして起こるのか、お伝えしていきます。

アルコールは、服用してから30分くらいして吸収がすすんでいきます。普通に飲酒をしている分には、血中濃度が高まるにつれて酔いも少しずつ進んでいきます。

大脳の皮質が少しずつ抑制されていき、これを「脱抑制」と呼びます。脱抑制とは、状況に対して衝動や感情を抑えられなくなることをいいます。「お酒を飲んでハメを外してしまう」、「思ったことをそのまま口に出してしまう」といった経験を、皆さん一度はあることではないでしょうか。

こういった気分の変化から、次第にろれつが回らなくなったり(構音障害)、千鳥足になってフラフラしてしまったりします。このようになってくると、そろそらお酒はよした方が良いと周りもわかってきます。

こういった普通の酩酊に対して、一気飲みなどをして急激にアルコール血中濃度が上がると、本来の段階的な酔いのペースをとばして一気に中枢神経が抑制されることがあります。

そうすると呼吸抑制がおこり、呼吸が止まってしまうこともあります。その前段階でも、嘔吐物が気道につまり窒息してしまうこともあります。本来ならば反射的に吐き出しますが、この反射が弱ってしまうのです。こうして、死にいたる事故も起こってしまうのです。

このように、急性アルコール中毒は亡くなることもある怖い病気です。決して甘くみず、お酒はゆっくりと楽しむようにしましょう。

2.お酒ごとのアルコール比率を知ろう

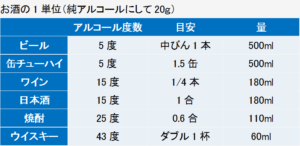

お酒の種類ごとに強さをしって、男性は2合、女性は1合を目安にして、適正飲酒を心がけてください。

ビールにチューハイ、日本酒や焼酎…お酒は色々あります。ですが、その成分はどれもアルコールであり、酔いをもたらすのは血中のアルコール濃度です。ここでは、アルコール20グラム=1合に該当する酒量をご紹介します。

アルコール量の計算は、お酒の量(ml)×アルコール度数(%)×0.8で計算します。

お酒1単位の目安は、ビールでは中びん1本(500ml)、日本酒は1合(180ml)、ウイスキーはダブル1杯(60ml)、焼酎0.6合(110ml)となります。日本では日本酒に換算することが多く、ちょうどお酒1単位=1合となっています。

男性は2合(単位)まで、女性は1単位までが適正飲酒といわれています。適正飲酒をこころがけ、飲酒は習慣化しないようにしましょう。

3.どのように酔っていくのか?単純酩酊のステップ

まずは大脳皮質の活動が低下し、感情や本能をつかさどる大脳辺縁系が優位になります。酩酊期になると小脳失調し、構音障害やふらつきがみられます。泥酔期になると海馬機能が低下し、記憶がなくなります。昏睡期になると、生命維持に必要な脳幹の機能も低下してしまいます。

酔いの段階はおよそ6つに分けられます。それぞれ爽快期、ほろ酔い期、酩酊初期、酩酊期、泥酔期、そして昏睡期です。

- 爽快期

血中アルコール濃度:0.02〜0.04%

その名の通り、爽やかな気分の状態です。楽しく陽気になり始めます。皮膚が赤くなる方もいます。判断力は少し鈍りますが、全く問題はない状況です。

- ほろ酔い期

血中アルコール濃度:0.05〜0.10%

いわゆる「ほろ酔い」の状態です。やや理性が失われ、饒舌になりがちです。体温が上がり、脈拍が早くなります。ちょうど良い酔い方と言われており、ここから先は健康上好ましくありません。

- 酩酊初期

血中アルコール濃度:0.11〜0.15%

気が大きくなりがちです。声が大きくなり、まわりで飲んでいる方が「そろそろやめておいた方が」と言い始める時期です。

- 酩酊期

血中アルコール濃度:0.16〜0.30%

「飲み過ぎた」と思って外に出れば千鳥足…という状態です。何度も同じことをしゃべりがちで、まともに会話が成り立たないこともあります。身体的には吐き気を伴うこともあります。

- 泥酔期

血中アルコール濃度:0.31〜0.40%

まともに立つことができず、何を言っているのか分からない状態です。いわゆる「ベロンベロン」な状態であり、床で寝てしまうこともあります。自身でも何をしゃべっているのか意識できる状態ではなく、言葉を口に出した瞬間に忘れてしまうこともあります。

- 昏睡期

血中アルコール濃度:0.40%〜

ゆり動かしても起きないほどに酩酊しています。意識はまるでなく、大小便が垂れ流しになり、呼吸は深くゆっくりとしたものになります。場合によっては死亡にも繋がります。

それぞれの酔いの段階では、脳はどのようになっているのでしょうか。

爽快期~酩酊初期では、網様体賦活系とよばれる覚醒に関係する神経活動が低下します。これによって、いわゆる理性をつかさどる大脳皮質が低下し、感情や本能をつかさどる大脳辺縁系の活動が活発になります。

酩酊期では小脳の機能が低下し、協調運動がうまくできなくなります。ふらついたり、ろれつが回らなくなったりするのは、小脳機能の低下が原因です。

泥酔期になると、海馬の機能が低下してしまい記憶がなくなります。昏睡期になると、生命を維持する脳幹の機能が低下して、場合によっては呼吸中枢も機能しなくなってしまいます。

4.急性アルコール中毒の症状と予防

急性アルコール中毒では、昏睡期まで一気に進み、呼吸抑制や嘔吐物による窒息で死に至ることもあります。転倒して頭部外傷がみられることもあるので、注意が必要です。一気飲みをさせない、無理強いさせないといった予防が大切です。

急性アルコール中毒の場合、昏倒期まで一気に進んでしまいます。

一気飲みが原因のことが多く、特にアルコール度数が高いお酒は危険です。ビール10本以上というと物理的にすぐに飲める量ではありませんが、ウイスキー1本というと飲める量ではあります。

このようにアルコール度数の強いお酒などを一気飲みすると、急激にアルコール血中濃度が上昇します。すると脳の中枢神経系まで一気に抑制がかかり、昏睡状態になります。

呼吸抑制がかかり、場合によっては死にいたります。また、意識がない状態で嘔吐してしまうことがあります。これが原因で窒息してしまうことも多いです。

意識を失ったときに頭をぶつけてしまって、頭部外傷を負っていることもあります。それが原因で落ち着かなくなっていることもあるため、必ず病院で治療をする必要があります。

アルコールを摂取して酔いを自覚できるのは、飲酒後30~60分後になります。ですので、飲み始めに多量に飲酒すると、後々危険な状態になる可能性が高まります。「駆けつけ1杯」なんて言葉もありますが、一気飲みの雰囲気はとても危険です。

酔いの状態は血中アルコール濃度によって決まってくるとお伝えしましたが、いつも決まった量というわけではありません。その日の体調というものがあり、「私は〇〇なら1杯くらい一気飲みしても絶対大丈夫」というわけではありません。自分自身の体調と相談しつつ、ゆっくりと飲むことが大切です。

そして何度も繰り返しますが、イッキ飲みはさせても、してもいけません。危険極まりない行為であることを重々承知しましょう。

また飲めない体質の方は、その旨をはっきりと周囲に伝えておくことが大切です。「つきあいだから…」と頭をよぎってしまうかもしれないですが、つきあいに命まで賭けてはいけないのです。社会全体として、お酒に対する認識を改めていく必要があります。

5.急性アルコール中毒のときの対応と治療

お酒を飲んで眠っている人をみたら、仰向けではなく横向けにしてください。急性アルコール中毒を疑ったら、すぐに救急車を呼んでください。病院では点滴により治療をしますが、おしっこに自分でいけないときは尿道に管を入れることになります。

それでは、急性アルコール中毒の対応と治療についてみていきましょう。

急性アルコール中毒になってしまった方がいたときに、周囲の人はどのように対応したらよいでしょうか。酔っぱらって眠っている…というのはよく見る光景かもしれませんが、仰向けにさせないことが重要です。

急性アルコール中毒による死因は様々ですが、その中でも多いのが窒息死です。吐瀉物が胃から上ってくるものの、神経が鈍っているために吐き出すという反射行動が取れず、そのまま窒息してしまいます。

また、仰向けでは舌の筋肉が緩み、付け根が気道を塞いでしまうこともあります。ですから仰向けではなく、顔を横向きにするようにしましょう。顔が横を向いていれば、仮に嘔吐したとしても軌道をふさぐ可能性は低くなります。

寝ていると思っても、強くつねっても起きない、反応がないというときには、呼吸が止まったり心停止を起こす恐れがあります。まずは、すぐに救急車を呼びましょう。

絶対にひとりにすることは避けてください。容態が急変する可能性がありますので、目は離さないようにしましょう。また、急激な体温の低下がみられることもあります。保温のために毛布をかけるなどして対処しましょう。ベルトなどが身体を締め付けている場合は、緩めてあげるようにすることも重要です。

病院に運ばれてきてからすることは、アルコールを身体から出すことです。生理食塩水や細胞外液をドンドン点滴します。そしておしっこにして、アルコールを出します。

自分でトイレにいけないときには、尿道バルーンカテーテルというおしっこの管を尿道にいれます。意識がさめてから後悔する・・・ということは救急外来では日常茶飯事ですのでご注意ください。

頭部外傷があれば、CTなどをして頭に出血がないかなどを確認します。不穏が目立つ場合はセレネースなどで鎮静することはありますが、頭部外傷が原因のこともありますので注意します。

急性アルコール中毒は身から出た錆という病気でもあるので、救急外来の医師もあまり快く思わないのが実情です。

6.アルコールの影響を和らげるためには

ウコンドリンクや牛乳、五苓散・黄連解毒湯・半夏瀉心湯といった漢方薬は、アルコールの影響を和らげる作用が期待できます。

最後に、アルコールの影響を和らげるための方法についてご紹介していきます。決して急性アルコール中毒の予防になるわけではありませんのでご注意ください。

最近では、ウコンドリンクなどがコンビニやドラッグストアでもよくみかけます。飲酒前に服用すると酔いにくくなり、二日酔いも軽減するといわれています。

肝臓に含まれるクルクミンというポリフェノールが胆汁酸の分泌を促し、肝機能を高める作用があります。このためアルコールの分解がすすみ、二日酔いの原因であるアセトアルデヒドの分解がすすみます。

そのほかにも、事前に牛乳を飲んでおくことで、アルコールの吸収がおくれるといったことも昔から言われています。漢方薬が使われることもよくあります。

| 漢方薬 | 特徴 |

| 五苓散(中・中) | 嘔吐・下痢・頭痛・二日酔いがある場合 |

| 黄連解毒湯(陽・実) | 胃のむかつきや高血圧があり、ほてりがある場合 |

| 半夏瀉心湯(中・中) | 強い吐き気・二日酔いがある場合 |

二日酔いをはじめたお酒の症状を緩和するために、漢方は比較的有効です。五苓散・黄連解毒湯・半夏瀉心湯がよく用いられます。

五苓散は身体の細胞から水分を血管に戻し、体内の水分布を整える薬です。嘔吐・下痢・頭痛などに効果があり、またアルコールの分解を促進する作用があるともいわれています。

黄連解毒湯は、胃腸の粘膜保護作用があることが報告されています。また、身体の熱を抑え、血のめぐりを落ちつける作用があるといわれています。このため、顔のほてりをおさえる効果が期待できます。

半夏瀉心湯は、吐き気に有効です。半夏は身体の水分循環をよくし、胃の水分の滞りを改善するといわれています。

ですがこれらは、そもそも「飲み過ぎる」ことを前提としているものであり、絶対に効果があるものと確実に言い切れません。「飲み過ぎない」ことは、いずれにしても重要です。

まとめ

急激なアルコール血中濃度の上昇で、中枢神経が一気に抑制されてしまう状態です。

急性アルコール中毒では、昏睡期まで一気に進み、呼吸抑制や嘔吐物による窒息で死に至ることもあります。転倒して頭部外傷がみられることもあるので、注意が必要です。一気飲みをさせない、無理強いさせないといった予防が大切です。

お酒を飲んで眠っている人をみたら、仰向けではなく横向けにしてください。急性アルコール中毒を疑ったら、すぐに救急車を呼んでください。病院では点滴により治療をしますが、おしっこに自分でいけないときは尿道に管を入れることになります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の副作用と安全性について

- フリバス2020年7月30日フリバス錠・OD錠の効果と特徴について

- 頭痛2017年4月9日痛み止めで逆に頭痛?薬物乱用頭痛について

- エビリファイ2017年4月8日アリピプラゾール錠の効果と副作用